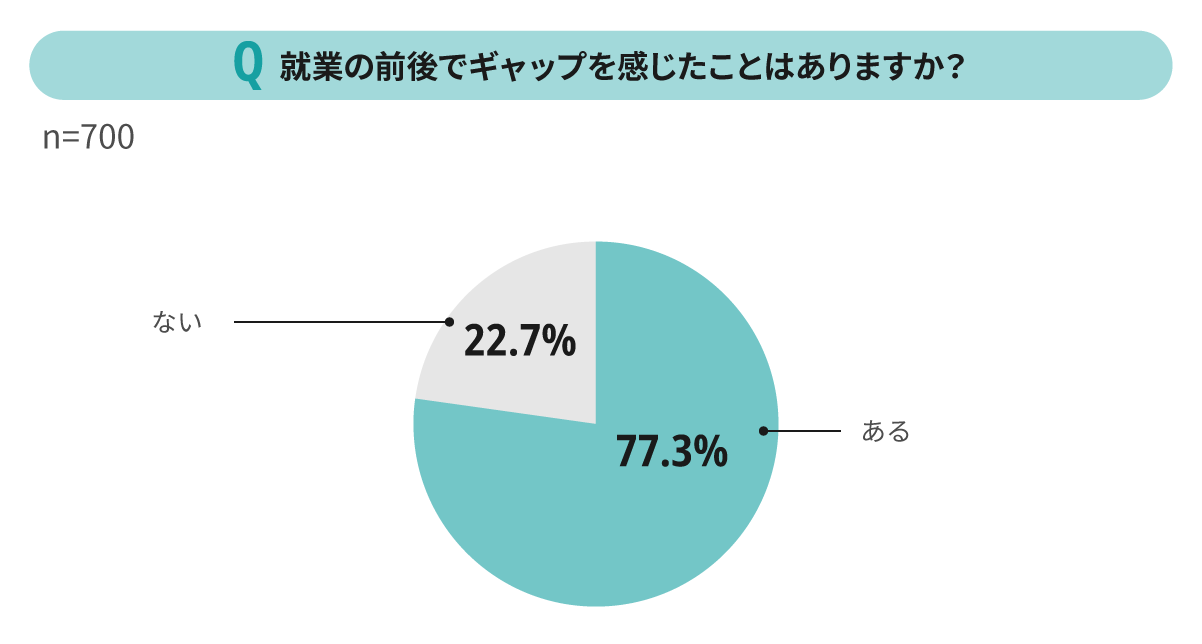

約8割の医療従事者が転職後のギャップを経験

新しい職場に胸を膨らませて入職したところ、「思っていたのと違った」というギャップを感じたことのある人は約8割に上りました。たとえギャップや違和感が小さなものだったとしても、一度感じたずれは不満につながりやすく、結果的に、転職を決意する理由になりかねません。

では、どんな点がギャップの要因になっているのでしょうか。

4割以上が感じる「人間関係のギャップ」は、求人票に出にくい情報が要因に

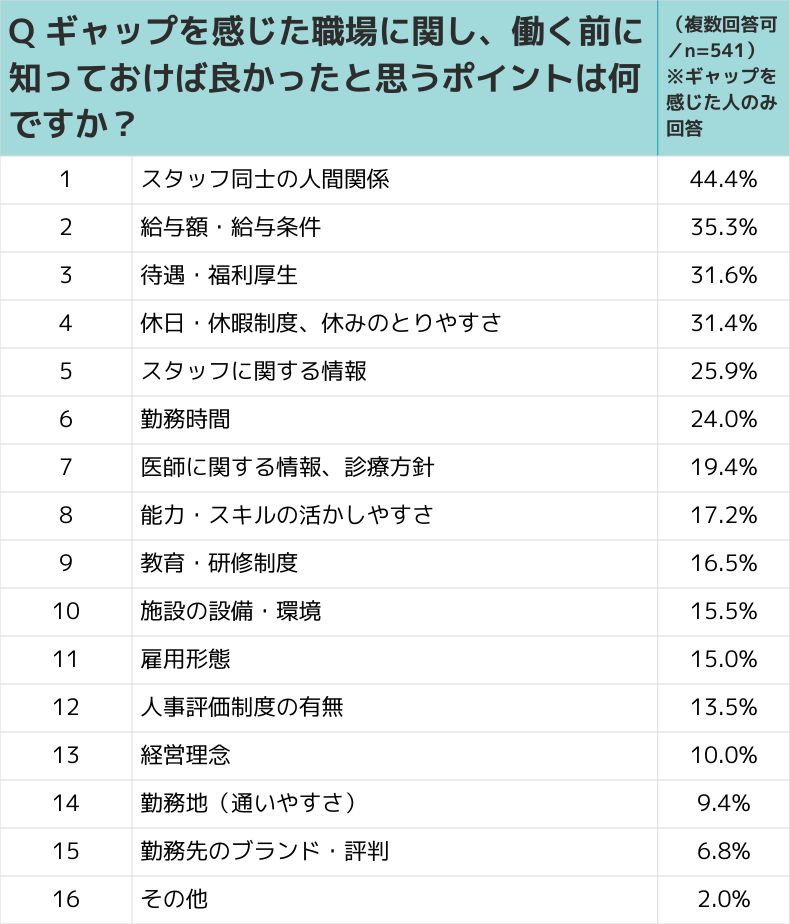

医療従事者がギャップを感じた職場で、「働く前に知っておきたかった情報」について聞いたところ、以下の回答が得られました。

※単位=%

1位は「スタッフ同士の人間関係」で、ギャップを感じたことのある人のうち、44.4%が回答しています。

注目したいのは、5位の「スタッフに関する情報(25.9 %)」、7位「医師に関する情報、診療方針(19.4%)」も併せると、どれも「ヒト」に関する情報だということ。「ヒト」に関する情報は一般的な求人票に書かれているデータとは異なり、外から「見えにくい」という特性があります。

だからこそ、求職者が知りたい情報と、医療機関側が発信する情報とのギャップをなくすには、職場の雰囲気やスタッフの様子を積極的に伝えることが大切ではないでしょうか。

ホームページに掲載するのも一つですし、より客観性の高い情報という意味では、「第三者」を介して情報を伝える人材紹介(エージェント)や、職場の情報を詳しく掲載する「ドクターズ・ファイル ジョブズ」のような求人サイトを活用するのも良いかもしれません。

一方で、2位の「給与額、給与条件(35.3%)」、3位の「待遇・福利厚生(31.6%)」、4位の「休日・休暇制度、休みのとりやすさ(31.4%)」は、当然求人票に載っている情報です。にもかかわらず、「知っておきたかった」とギャップの一因になっています。

ギャップをなくすには、求人票で誤解されやすい曖昧な表現を避けるとともに、面接時に逆質問の時間を設け、求職者に疑問を残さないようにするのも一つです。「わかっているはず」と決めつけず、誰が見ても間違いなく伝わるように情報の出し方を見直してみるのもいいかもしれません。

客観的に情報を伝える人材紹介会社の活用と注意

求人票だけでは伝えきれない職場の雰囲気や人間関係を客観的に伝える手段として、人材紹介会社(エージェント)の活用は有効です。

エージェントを通じて応募することで、求職者は事前に職場のリアルな情報を得られ、入職後のギャップを減らすことができます。また、医院側にとっても、ミスマッチの少ない採用につながるというメリットがあります。

ただし、情報の正確性やエージェントとの相性によっては、期待どおりの成果が得られない場合もあるため、複数社を比較検討した上で選定することが望ましいでしょう。

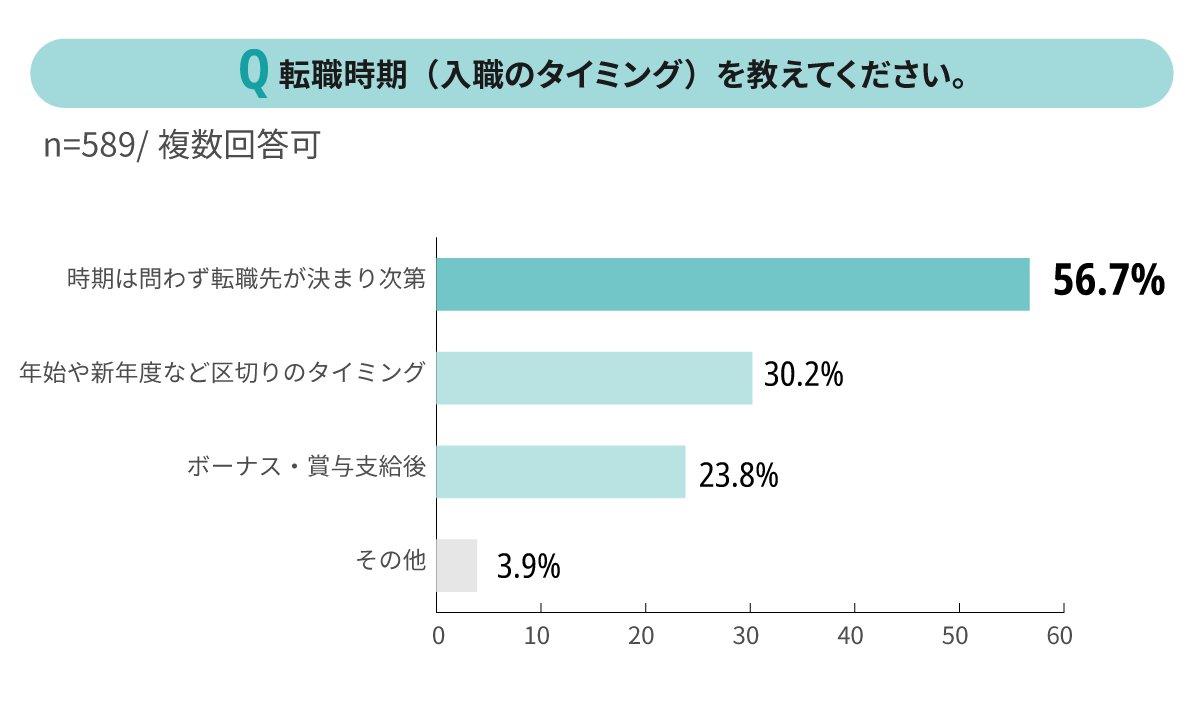

医療従事者が知りたいのは「給与」と「人間関係」

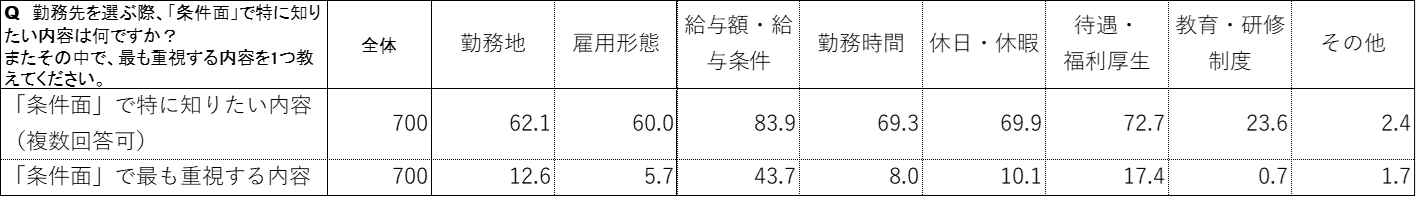

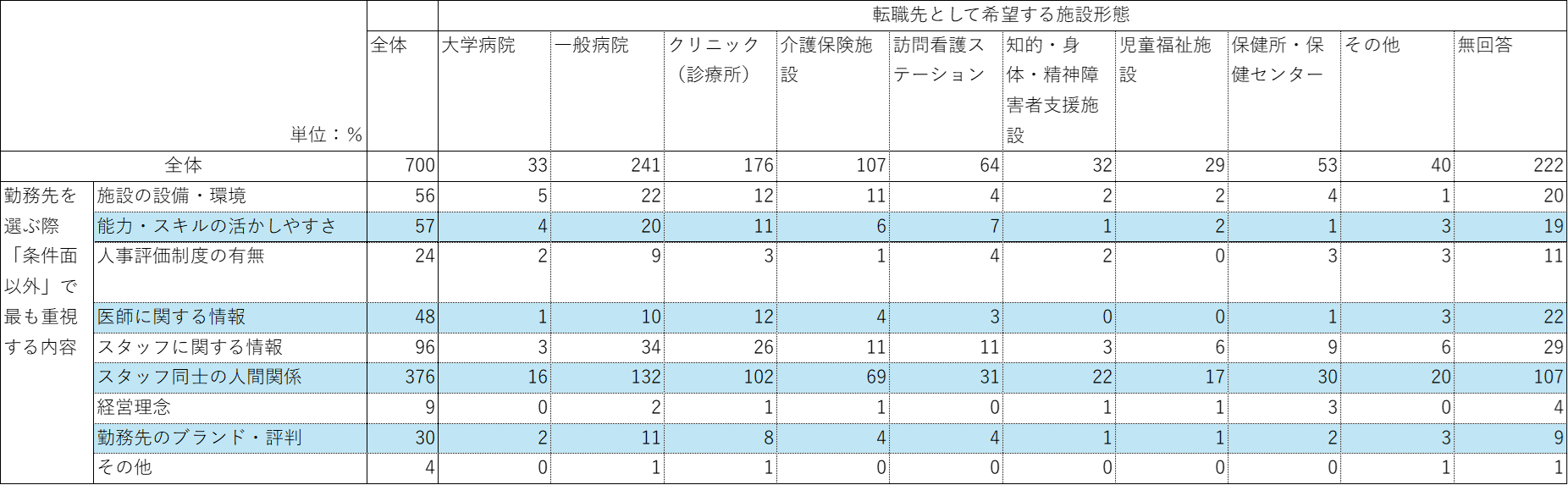

医療従事者は職場探しにどんな情報を求めているのでしょうか。求職者が勤務先を選ぶ際に知りたいことについて、「条件面」と「条件面以外」に分けてより詳細に調査した以下の内容です。

※単位=%(全体のみ人数)

これを見ると、条件面で知りたい情報は多岐にわたり、ほぼすべての項目で60%以上の人が「特に知りたい」と回答しています。中でも、「最も重視する項目」は「給与額・給与条件」が43.7%とトップになっています。

※単位=%(全体のみ人数)

一方、条件面以外の情報に目を向けると、最も重視する情報として断トツで多かったのが、半数以上の53.7%が回答した「スタッフ同士の人間関係」。2位の「スタッフに関する情報」13.7%と併せると、やはり職場の人間関係やそこで働く人たちに対して、多くの求職者が関心を持っていることがうかがえます。

つまり、求職者にとって「ヒト」の情報は職場を選ぶにあたっての重要事項。職場の雰囲気やどんな人たちが活躍しているのかを把握した上で、自分がそこに溶け込めるかを検討したいと考えるのは自然なことでしょう。

それだけに、雇用主である医師自身がそうした思いを理解し、積極的に情報発信をしていくことが求職者に安心を与えるとともに、入職後のギャップを生まないことにもつながるはずです。

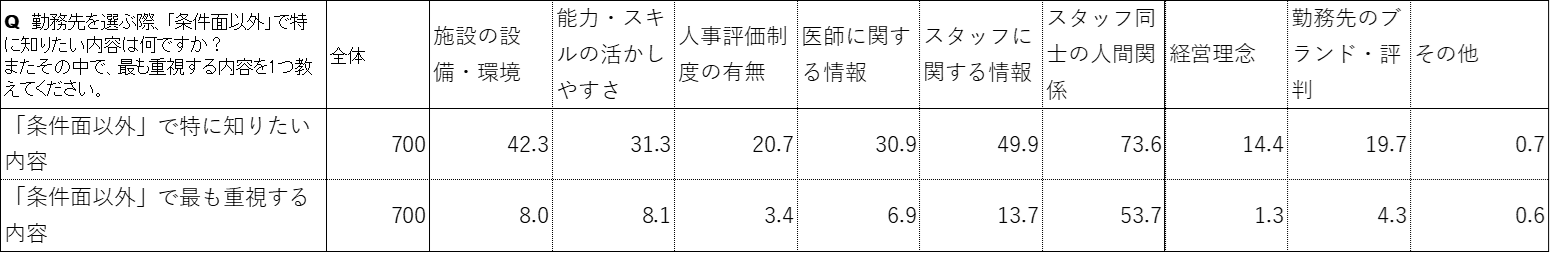

医療従事者の転職は「当たり前」の時代。3割以上が4回以上の転職経験あり

続いて看護師をはじめとする医療従事者の転職事情を追っていきます。今回の調査対象者700人に、転職回数を尋ねると、以下の回答に。

回答した人のうち98.2%が転職経験者だということがわかりました。さらにその回数を尋ねてみると、1〜3回の人が特に多くそれぞれ2割程度。一般的に「転職が多い」といわれる4回以上も、4回10.7%、5回9.7%、6回3.3%、7回以上8.2%と少なくなく、「4回以上」でくくると3割に上ります。

複数回転職をしていると、「すぐに辞めてしまうのでは?」といったネガティブな印象を持たれがちですが、今や転職は特別なことではありません。むしろ、専門性を高めたり、幅広い分野の研鑽を積んだりといったキャリア形成の一環となっていることがわかります。

それだけに、採用時は転職回数だけを見てネガティブに捉えず、辞めた理由も踏まえて判断する必要があるといえるかもしれません。

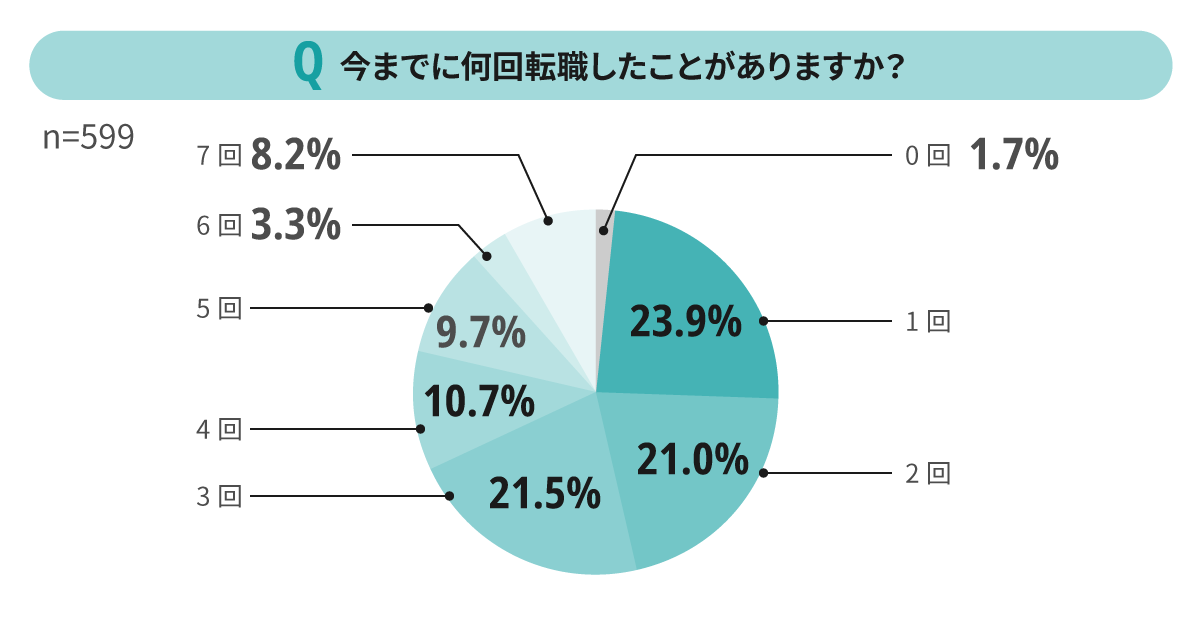

医療従事者の転職時期は5割以上が「時期を問わない」と回答

転職のタイミングについて尋ねたところ、「時期を問わず、決まり次第」という回答が半数以上でした。その他の回答としては、「引っ越しのタイミングで」「子どもの成長に合わせて」という声も。

年始や年度始まりなど転職者が増えやすい時期はあるにせよ、採用にあたっては、必要になったタイミングですぐに募集をかけられる体制を整えておく必要がありそうです。

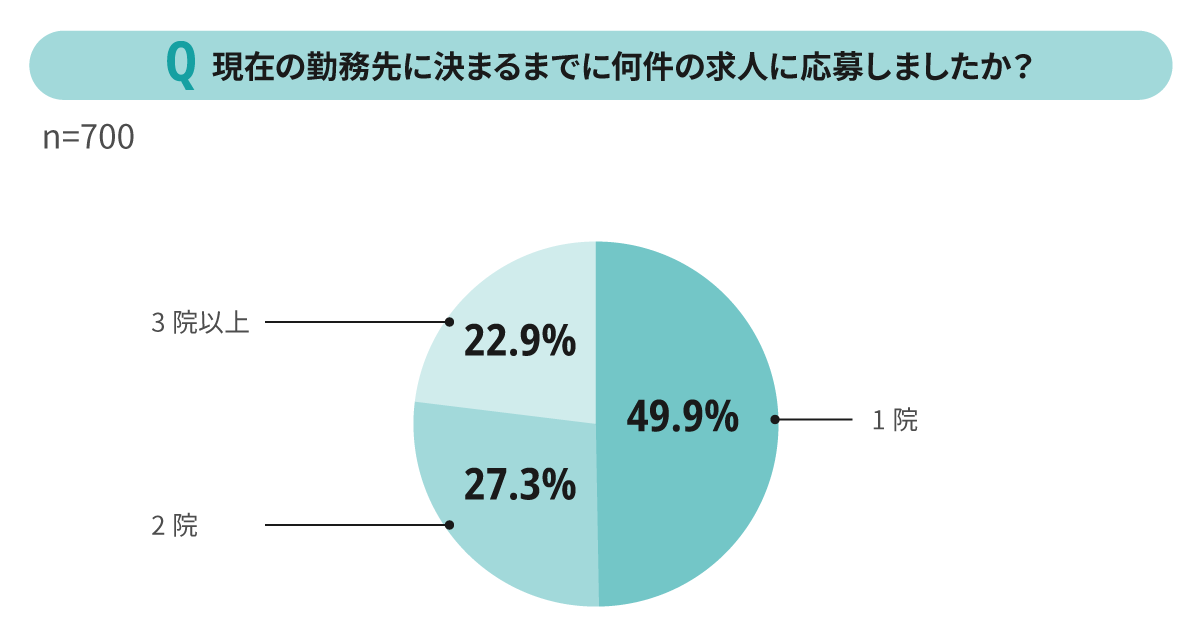

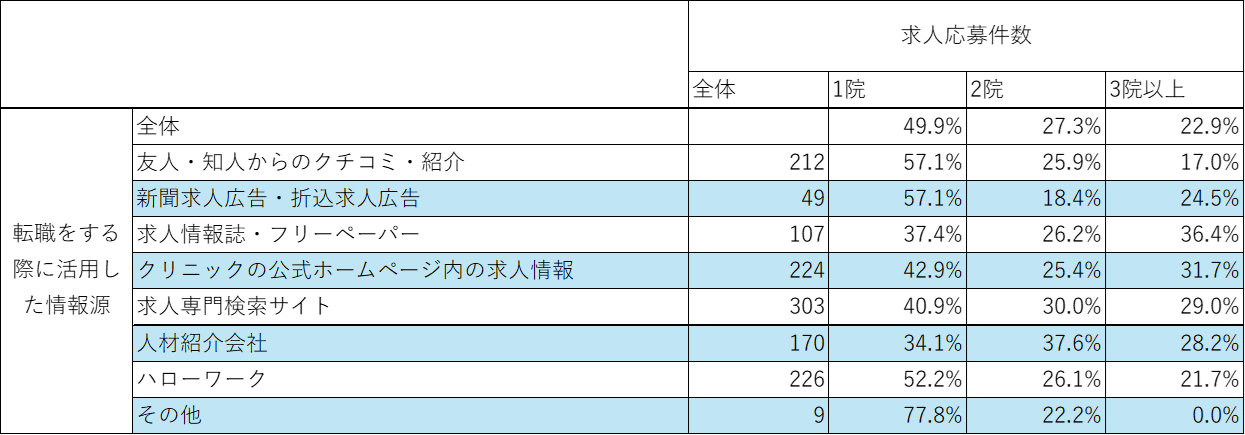

医療従事者の求人応募は「1院のみ」が5割

一般企業での転職活動では5~15社ほど応募するといわれます。しかし、いわゆる「売り手市場」が続く医療従事者の転職活動では、1院のみへの応募が最も多く、49.9%と約半数。複数応募するにしても、3院以上応募するのは22.9%と約2割で少数派でした。

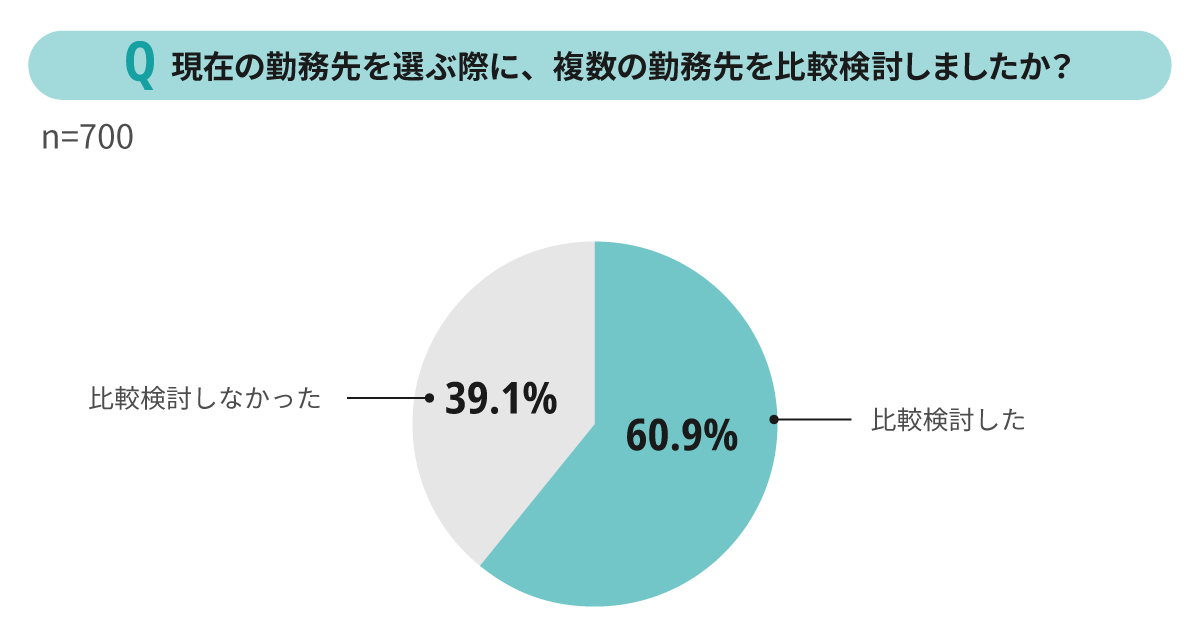

医療従事者の4割が他院との比較検討をせずに応募

間口を広げず絞って応募するのが医療従事者の特徴といえますが、応募する前に複数の医療機関を比較検討しているのでしょうか。

そこで、比較検討の有無を聞いたところ、「比較検討した」と答えた人は60.9%という結果に。一般的に転職活動においては、自分に適した職場を選ぶための基本的なステップとして、複数の職場を比較検討するのが「当たり前」とされています。

そうすることで、「自分の能力を生かせるか」「自分が実現したい仕事ができるか」「求めている環境なのか」といった判断がしやすくなるからです。

しかし、医療従事者の場合、4割が比較検討せずに応募先を決定しています。これは、効率的に転職活動をしたいという求職者側の思いも要因として考えられますが、もう一つの理由として、比較検討できるほど充実した求人情報が手に入らないことも影響しているかもしれません。

それを鑑みると、自院にマッチした求職者の応募につなげるためには、やはり医院に関する情報発信が欠かせないのです。

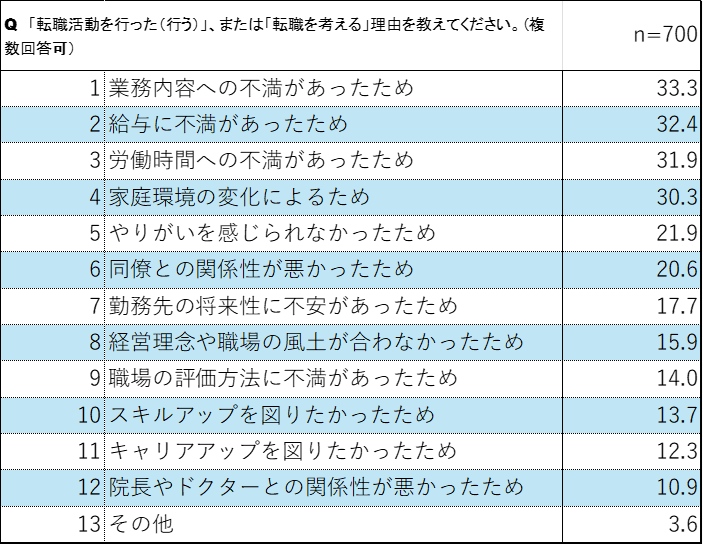

3割超が「業務内容への不満」で転職を決意。若年層は「評価への不満」も理由に

では、そもそもなぜ転職をしようと思うのか、その理由を尋ねたところ、トップは「業務内容への不満」で33.3%。次いで「給与」「労働時間」「家庭環境の変化」がほぼ同率で並び、いずれも3割以上の割合で転職のきっかけになっています。

※単位=%

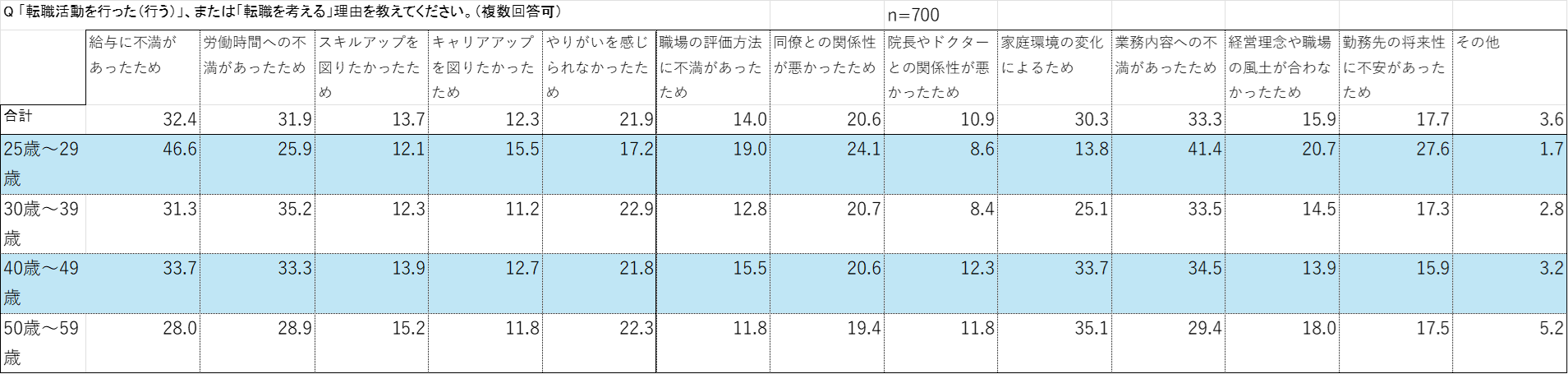

若年層の転職のきっかけは評価にも潜んでいる

※単位=%

年代別に見ると、特に若年層では他の年代に比べて、「業務内容」だけでなく「給与」や「評価方法」への不満が強いことがわかります。つまり、職場での自分に対する評価に納得できないことが、転職のきっかけになっていると推測できます。

看護師や医療事務、受付などクリニックで

働くスタッフを適切に評価・管理

一方で、「家庭環境の変化」と答えた人は年代が上がるにつれて増加しており、これは出産・介護などライフステージの変化が要因と考えられます。

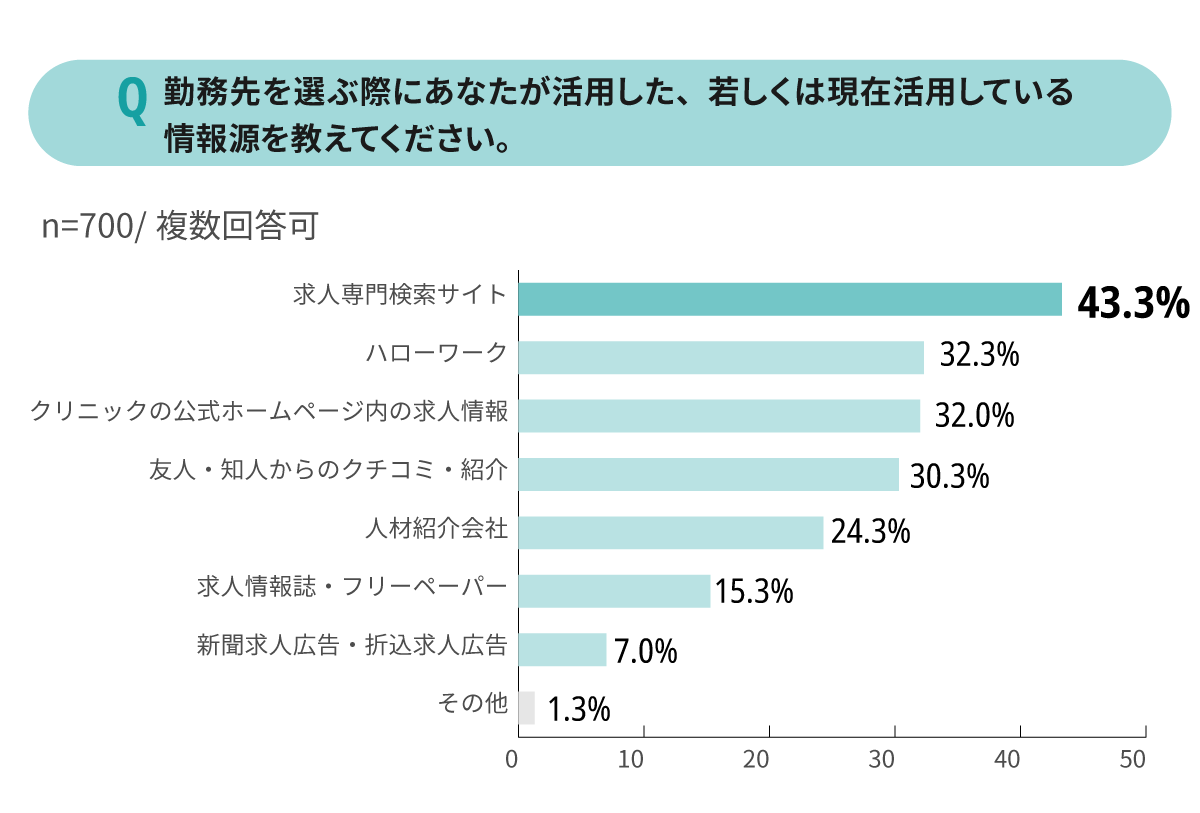

医療従事者の4割以上は情報収集を求人専門検索サイトで行う

続いて、転職に向けて動き出す際、その情報をどこから得るかを尋ねたところ、求人専門検索サイトが43.3%と最多で、約半数近くの人が利用しているという結果に。次点で、ハローワーク(32.3%)、クリニックの公式ホームページの求人ページ(32.0%)となっています。

複数回答のため併用するのが前提としても、転職活動の情報源としては、インターネットを活用するのが主流になっていることがよくわかります。

転職時に複数応募する人は情報源が多様

もう少し詳しく見ていきましょう。

「勤務先が決まるまでに応募した件数」ごとに、活用した情報源を聞いたところ、「1院」のみの応募で転職先を決めた人は、「友人・知人からのクチコミ・紹介」が57.1%、「新聞求人広告・折込求人広告」が57.1%、「ハローワーク」が52.2%と、それぞれ半数以上の高い割合を占めました。

一方、複数の応募をして比較検討をしている人は、インターネットによる情報だけでなく、人材紹介会社(エージェント)からの情報を活用する傾向にありました。

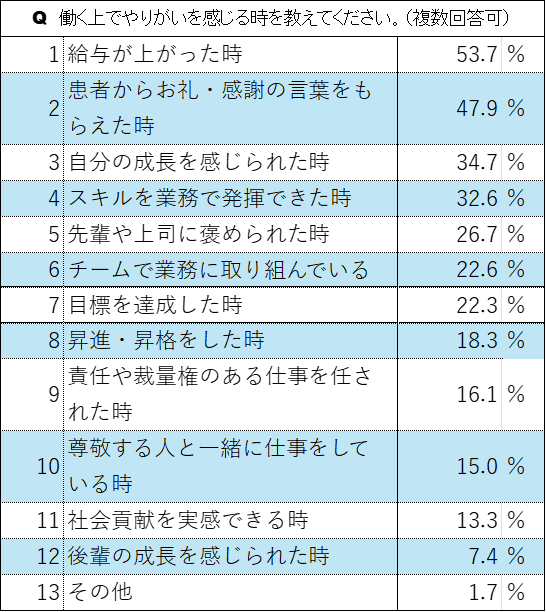

医療従事者のやりがいを知り、長期的に活躍できる人材の確保を

看護師をはじめ医療従事者の人材の定着のためには、入職前後のギャップを生まないことに加え、「ここで働き続けたい」と思ってもらうことも重要です。

そこで、仕事のやりがいを感じるのはどんなときかを聞いてみると、「給料が上がったとき」が53.7%、「患者からお礼や感謝の言葉をもらえたとき」が47.9%と、医院や患者に「自分が認められた」と感じる瞬間がやりがいにつながっていることがわかりました。

採用はゴールではなくスタート。だからこそ、せっかく入職したスタッフに長く活躍してもらうためには、こうしたやりがいを引き出す仕組みづくりや、わかりやすい評価軸をつくることが大切といえるでしょう。

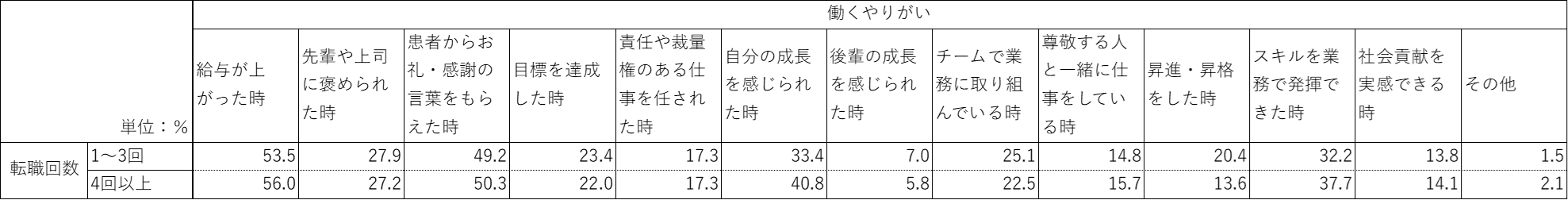

離職防止や人材育成のカギは個々に合ったフォロー体制

やりがいはスタッフ自身の個性だけでなく、状況によって変化するもの。転職回数別に見てみましょう。

転職回数が1~3回の人と転職回数が4回以上の人ではやりがいに差があるのかを見てみると、転職回数が多い人は「給与が上がったとき(56.0%)」、「患者からお礼・感謝の言葉をもらえたとき(50.3%)」といった全体的に回答の多かった項目以外に、「自分の成長を感じられたとき(40.8%)」、「スキルを発揮できたとき(37.7%)」がやりがいになっているという結果が得られました。

逆に、転職回数が少ない人(1~3回)は、多い人と比較すると、割合的に「昇進・昇格をしたとき」が20.4%と高めで、やりがいを感じやすい傾向にありました。

ここから見えてくるのは、転職回数を重ねることで、「他者からの評価」だけでなく、「自己評価」にも目を向けるようになっているのではということ。自分の変化や成長を感じることで、仕事にやりがいを見出していると推察できます。

もちろん、「やりがい」は人によって異なる上、働く中でも変化していくもの。そのため、面接時に応募者のやりがいを聞くとともに、入職後も定期的にヒアリングすることが、離職の防止や長期的に活躍できる人材の育成につながるのではないでしょうか。

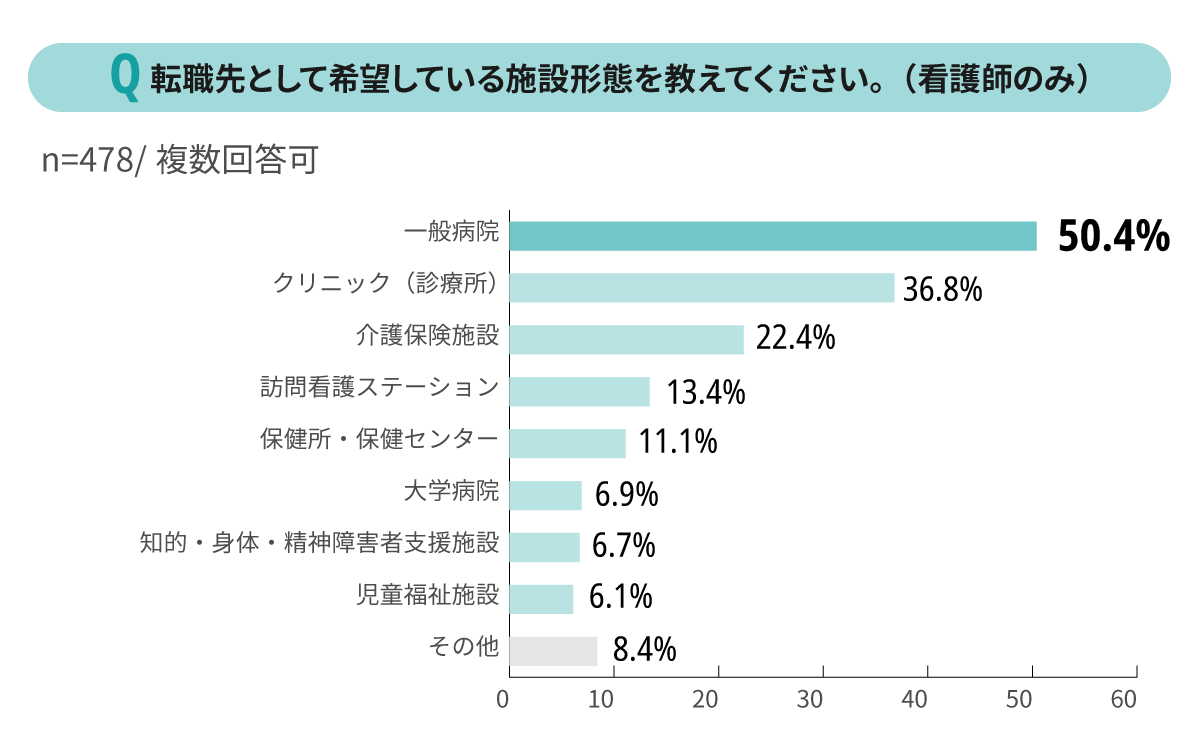

看護師の主な転職希望先は一般病院とクリニック

続いて、看護師のみに勤務先として希望する施設形態を聞いたところ、50.4%が一般病院、36.8%がクリニックを希望するという結果に。これを踏まえ、希望する施設形態によって最も重視する情報は異なるのかを見てみました。

上記のとおり、希望する施設によって、求める条件は少し異なるようです。そこで、次項では特に多かった「一般病院」と「クリニック」を希望する求職者が、最も重視する情報を「条件面」と「条件面以外」に分けて、それぞれの傾向を解説していきます。

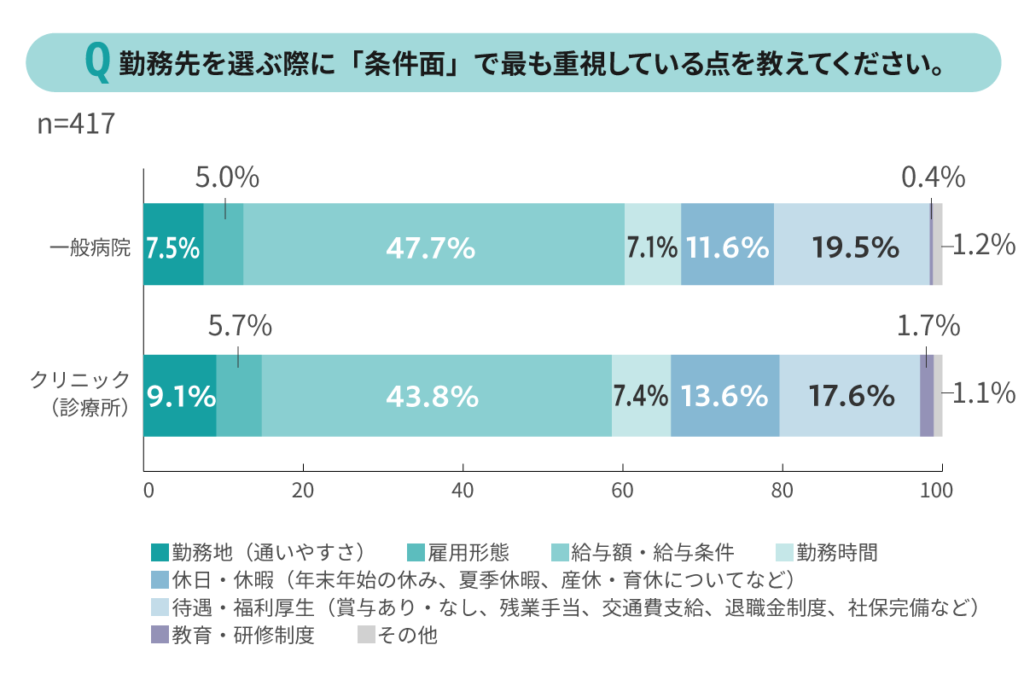

クリニック希望者は「働きやすさ」、一般病院希望者は「待遇」を重視する傾向に

まず条件面に目を向けると、「勤務地」はクリニック希望者が9.1%、一般病院希望者が7.5%と、ややクリニック希望者が多いという結果に。

一方、「給与額・給与条件」を挙げたのは、クリニック希望者が43.8%、一般病院希望者が47.7%と、一般病院を希望する人のほうがやや多いという結果になりました。

その他の項目を含めてみると、クリニック希望者は、一般病院希望者と比較すると、「勤務地」や「休日・休暇」を重視しており、「働きやすさ」を気にする傾向にあるようです。

一方、一般病院希望者はクリニック希望者に比べ、「給与額・給与条件」や「福利厚生」を重視。つまり、「待遇」を気にかける傾向があると推察できます。

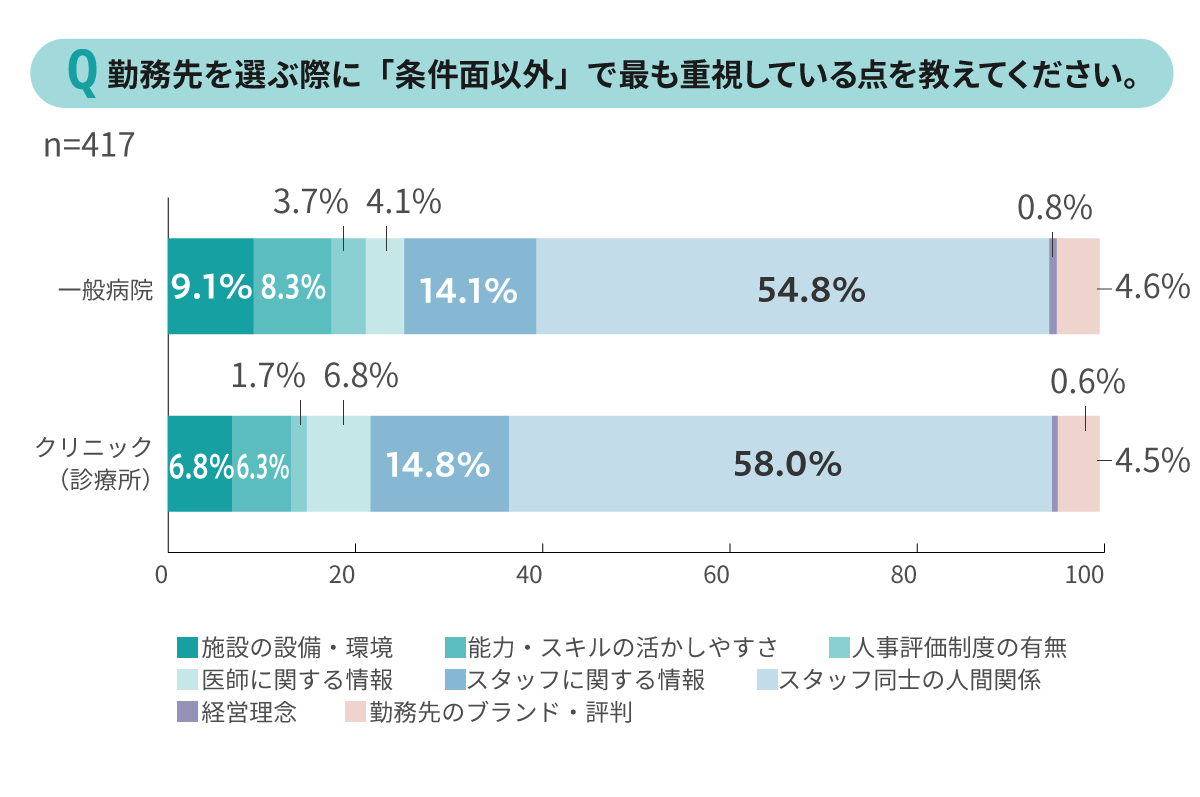

クリニックは「人間関係」、一般病院は「研鑽を積める環境」も重視

次に、条件面以外の項目を見てみましょう。

最も多いのは、どちらの希望先でも、「スタッフ同士の人間関係」で、特にクリニックでは58.0%と約6割の人が最重要視していました。

それ以外の項目を見ても、クリニック希望者は、比較すると、「医師に関する情報(6.8%)」や「スタッフに関する情報(14.8%)」といった「ヒト」の情報を重視していることがわかります。

一方、一般病院希望者では、比較すると「施設の設備・環境(9.1%)」や、「能力・スキルの生かしやすさ(8.3%)」などの「環境」に重きを置いており、自身のスキルアップを見据え、「実力を発揮できる職場か」を見極めたい人が多いようです。

まとめ

今回の調査で、医療従事者は給与などの「条件」だけでなく、職場の「人間関係」や「雰囲気」を重視しているという実態が見えてきました。

入職後にギャップを感じて不満をためこんだ結果、スタッフの早期退職につながらないようにするには、採用の時点で職場のリアルな姿を伝え、求職者が本当に求める情報を発信することが求められているのだと思います。そのために、例えば以下のような取り組みをしてみるのも一つでしょう。

- 面接時の説明や求人票で、既存スタッフや院長の人柄・雰囲気・働き方を伝える

- SNSや動画などで、職場のリアルな雰囲気が伝わるような発信を強化する

- 面接の場以外に、院内見学や面談、体験勤務などを通じて応募者との接点を増やす

一方で、日々の診療に追われる中で、こうした活動を自分たちだけで行うのは難しい……という現状もあるかもしれません。

もしそういったお悩みがあれば、専門家を頼るのも一手です。人材や組織のお悩みがあれば、ぜひクリニック向け総合サービスプラットフォーム「ドクターズ・ファイル」が提供する「人事の外来」のような、人材採用や育成、評価、組織開発、スタッフとの信頼関係の構築へのアドバイスが受けられるサービスを活用してみてください。

医療機関の経営において、大きな比重を占める人的資源の活用。医療機関が求める人材にマッチしたスタッフの採用・定着につなげるために、「求職者側のリアルな声」をぜひ参考にしてみてください。(クリニック未来ラボ編集部)