【ポイント1】「出身地は?」「妊娠の予定は?」…聞いてはいけないNG質問に注意

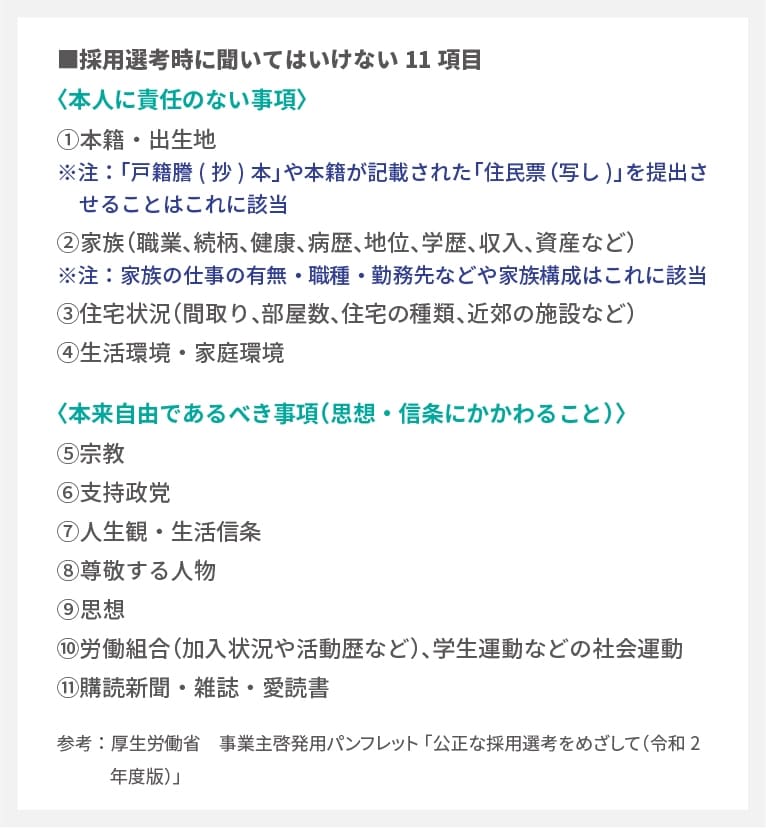

就職差別につながる恐れがあるとして、職業安定法では面接で応募者に聞いてはいけない11項目を定めています。本籍・出生地や家族に関することなど、「本人の適性と能力に関係のない事項」について、面接官が質問することはタブーとされています。

採用面接時に聞いてはいけない11項目

これらの項目について、エントリーシートや作文などの応募書類に記載をさせることもNGです。

しかし、「クリニックでは、『住まいはマンション?』『1人暮らしなの?』『結婚(妊娠)の予定は?』などと、応募者に対して聞いてはいけない質問をされている院長が意外にいらっしゃいます」と桑高氏は指摘します。

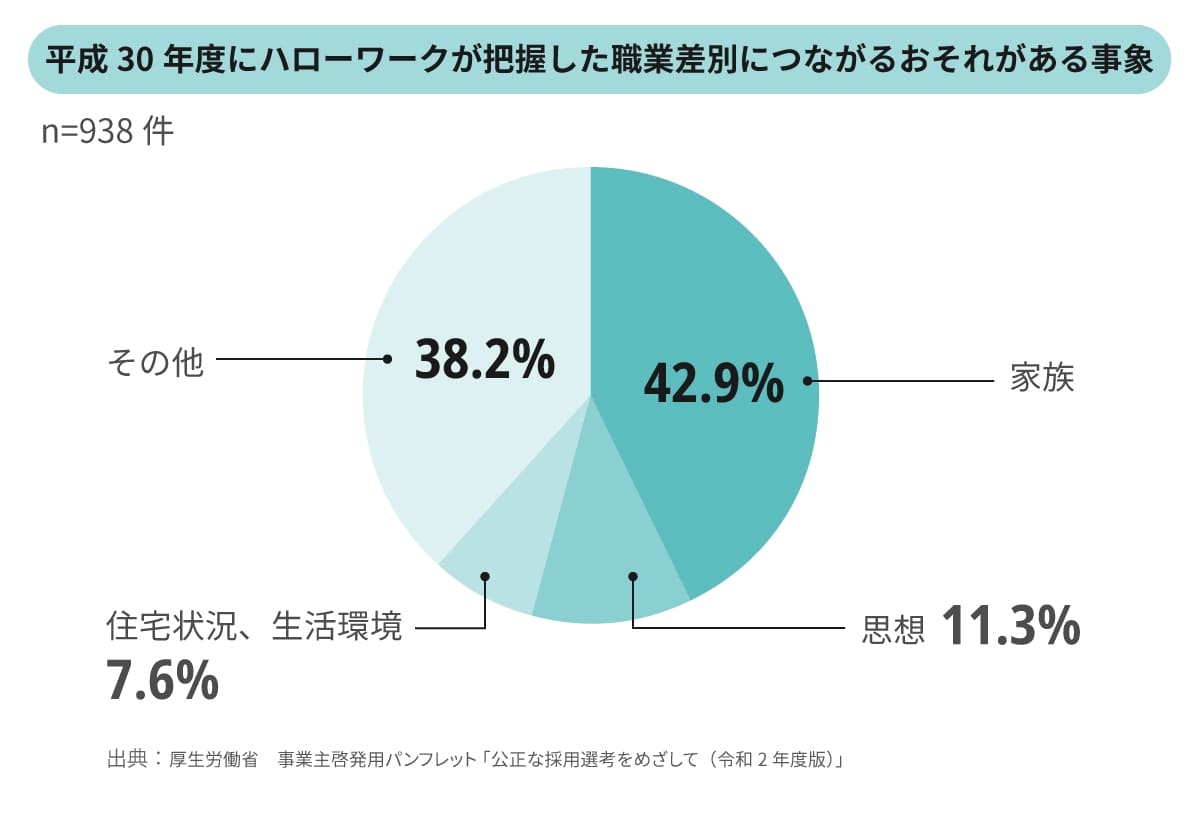

こうした問題はクリニックに限らず、全職業で起きています。実際、厚生労働省が発表する、ハローワークが把握した採用選考時に「本人の適正・能力以外の事項を把握された」という応募者の数は938件(平成30年度)。そのうち、「家族に関すること」の質問が4割以上を占めています。

応募者の緊張をほぐそうと、良かれと思って知らずに聞いているケースが多いようです。しかし、聞いてはいけない質問をした場合、法律違反になる可能性があります。応募者のほうから発言がある場合は良いのですが、面接者のほうから聞くことがないように気をつけたいものです。

【ポイント2】面接での失言が命取りに?応募者は院長の一言に敏感

次に気をつけるべき点として、失言が挙げられます。ある看護師は胸を弾ませて臨んだ面接で、院長から思いがけない言葉を耳にしたといいます。

「実はそれほど採用に積極的じゃないんだよね~(だけど、優秀そうなのであなたを採用しようかな)」

院長に悪気はなく、予想以上に魅力的な応募者を前にして、ついポロッと出てしまった言葉でした。しかし、女性はその一言が忘れられず、好条件で内定が出たものの、辞退してしまったそうです。院長は優秀な人材を逃してしまい、大きく肩を落としたことでしょう。

「応募者は院長のふとした一言にも、本音が隠れているんじゃないかと敏感になっています。

なぜなら、クリニックの採用において、応募者が最も重視するポイントは『院長との相性』だからです。それを見極めるため、院長のちょっとした発言や仕草から情報を得ようと真剣なのです。『応募者も自分を見ている』という意識を忘れないことが大事でしょう」(桑高氏)

院長が飾らない自然体であるのは良いことですが、身内と接しているときと同じような言動には注意が必要です。応募者が近隣住民だった場合、面接時の対応がクリニックの評判にもつながりかねません。

【ポイント3】履歴書チェックから面接は始まっている。書類の扱い方も印象を左右

最後に桑高氏が大事なこととして挙げるのが、面接前の準備です。

「クリニックでは、院長が面接の場で初めて履歴書や職務経歴書に目を通し、ぱっと目についた項目だけを質問する、というケースがしばしば見受けられます。多忙を極める院長が診療の合間に応募書類に目を通すことは本当に大変だと思いますが、これはもったいないことです」(桑高氏)

面接は雇用する側にとってはもちろん、応募者にとってもその仕事によって生活が大きく変わるかもしれず、人生の一大事といえます。ですから、応募書類には所有する資格や職歴が書かれているだけでなく、その人の仕事に対する思いや看護観なども表れているもの。できるだけ面接を行う際にはあらかじめチェックして、質問したいポイントを押さえておくと良いかもしれません。

また、クリニックの面接の時間は長くて30分程度、アルバイトの求人だと10分で終わることもあるといいます。そのためどうしても、「自己紹介をお願いします」「志望動機は?」「最後に何か質問はありますか?」といった紋切り型のやり取りに終始しがちです。

「病院の看護師面接では、看護部長や看護師長などが複数名で1時間ほどじっくり時間をかけて、応募者の経歴を一つ一つ確認していくことが多いです。

勤務先ごとのエピソードを尋ね、それに対する回答によって、インシデントやミスに対してどう対応するのか、看護師という仕事に対してどんな姿勢なのか、人柄を掘り下げていく。自分たちの職場に合う人物かどうかを見定めていくのです。

時間的に一つ一つを掘り下げるのは難しいかもしれませんが、このやり方は、クリニックの面接でも生かせるテクニックだと思います」(桑高氏)

まとめ

いわば、面接は応募者と院長の「お見合い」のようなものです。お互いに気持ち良く働ける相手を見つけることが、結果的に患者にとっても心地良いと感じられる医療環境づくりにつながります。

限られた面接時間の中で、応募者は院長の言葉や態度から多くの情報を受け取っています。だからこそ、面接は単なる選考の場ではなく、信頼関係の第一歩。院長自身が「見られている」ことを意識しながら、誠実に向き合うことが大切です。

ぜひ「良い面接」を通じて、気持ちの通じ合う看護師との出会いを実現し、クリニックの未来を支える人材の採用につなげていきましょう。(クリニック未来ラボ編集部)

<執筆者プロフィール>

クリニック未来ラボ編集部

クリニック未来ラボは、開業医、開業を目指す勤務医・医学生に向けたクリニック経営支援メディアです。独自の視線で調査・研究し、より良い医院経営に役立つ情報として発信。「開業医白書」をはじめ、診療報酬改定や医師の働き方改革、医療従事者の転職動向など、医院経営に関する調査レポートも公開しています。