新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、利用者が増加

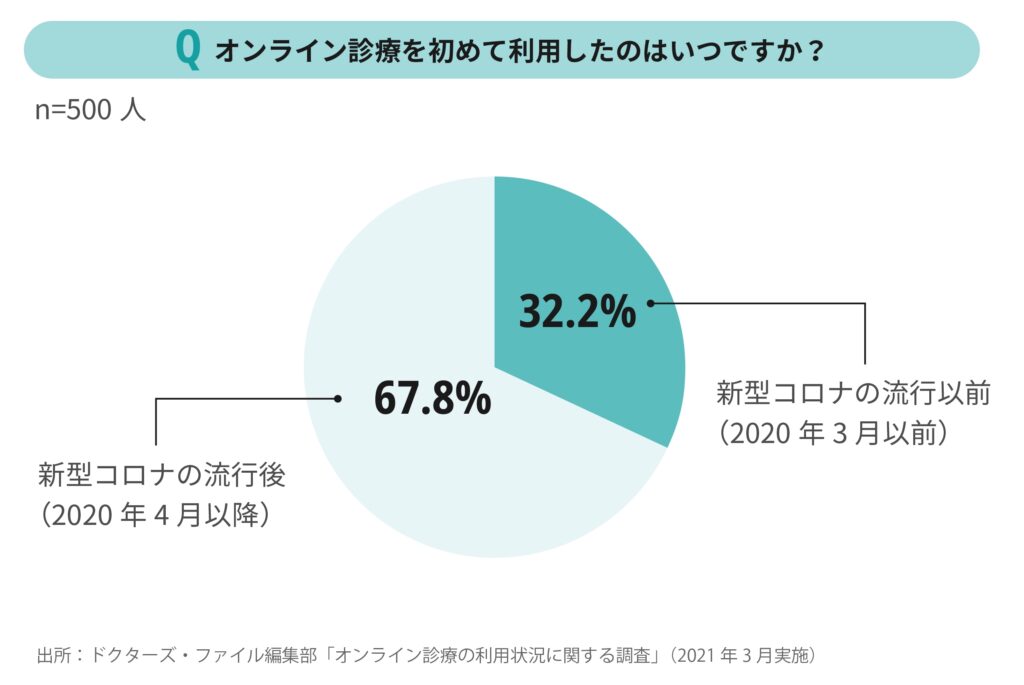

まずは、オンライン診療を利用するに至ったきっかけを考察してみましょう。新型コロナウイルス感染症の流行後に「利用した」と回答したのは、約7割でした。

コロナ禍では、院内での感染リスクを避けるために受診控えをする患者が多くいたことや日本政府の規制緩和もあり、オンライン診療が急速に広まる大きな契機となったのは明らかです。

ただ、流行以前から利用していた人が32.2%を占めるという結果も、注目すべき点です。流行はあくまできっかけの一つに過ぎず、オンライン診療はコロナ禍以前から少しずつ定着していたと考えられます。

「待ち時間や通院時間」の削減が最大のメリット。感染症のリスク軽減も魅力

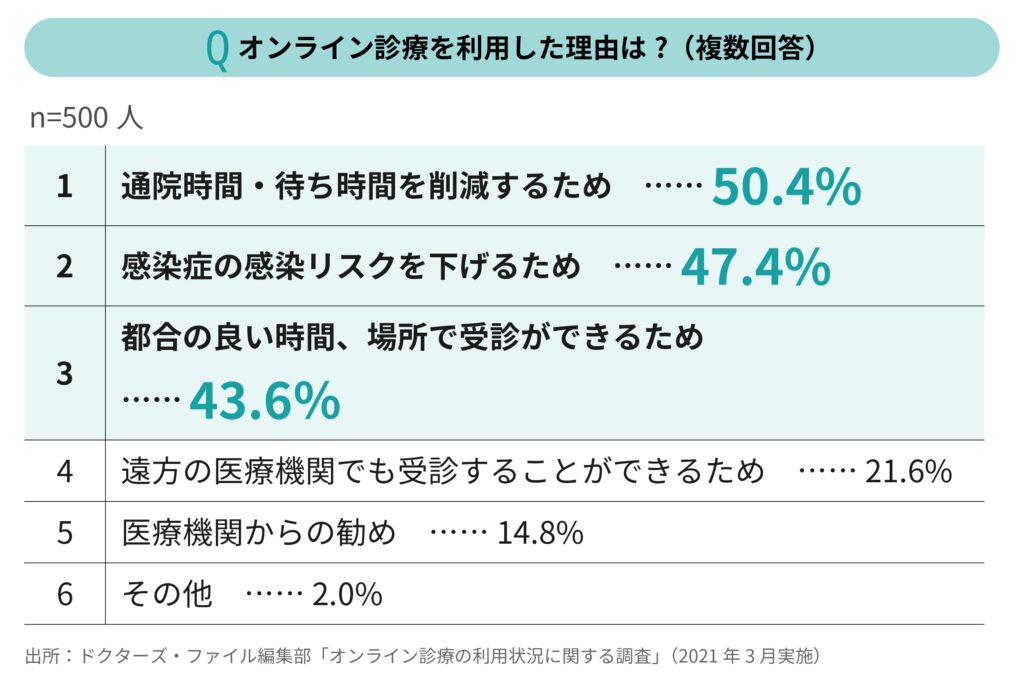

オンライン診療を利用した理由に目を向けると、多くの人にとってさまざまな利便性の高さがポイントとなっているのが見て取れます。

通信環境が整っていればどこでも医師の診療が受けられ、通院時間や待ち時間を削減できるのが、オンライン診療の最大の魅力です。アンケートでもこの回答をした人が一番多く、学校や仕事などで忙しくて通院に時間を割けない人や、けがなどで移動が困難な人にとって大きなメリットとなります。

また、次に「感染症の感染リスクを下げるため」と回答した人が続きます。やはり感染リスクを懸念する人のニーズも、非常に高いといえます。

最も多いのが内科。慢性疾患や日常的な不調など、気軽に相談したいときに利用

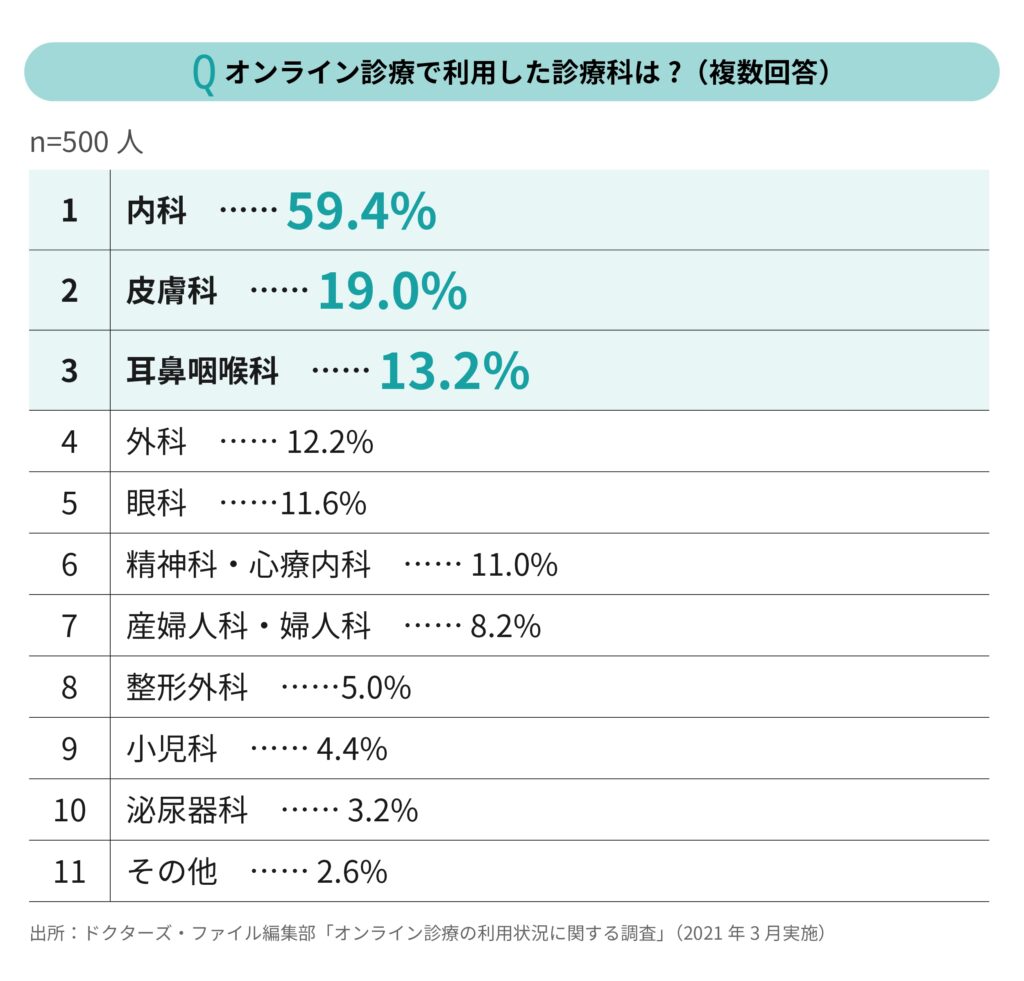

次に、受診した診療科を探ったところ、最も多かったのが「内科」。

全国の診療所のうち、「内科」を標ぼうする医療機関の母数が多いことはさることながら、風邪や腹痛など、日常で起こる不調に関する相談や、慢性疾患の定期的な診療などで利用するケースが多いと考えられます。

内科を利用するケースは今後も多いと予想されますが、ここで喚起しておきたいのが「対面診療とまったく同じ内容の診療が受けられるわけではない」という点です。例えば初診時に基礎疾患が把握できない場合には、処方日数の上限は7日までに制限されており、ハイリスク薬の処方は不可となっています。向精神薬や麻薬も処方できません。これは、安全な診療を提供する上で必要な制限であり、利用者側にも正しく伝えなければならない情報といえます。

次いで多かったのが皮膚科と耳鼻咽喉科です。皮膚トラブルは、画面越しに患部を診てもらえるなど、診療状況が対面時に近しいからではないかと予想されます。また、急性疾患が多いと思われる耳鼻咽喉科での利用が多く集まった背景としては、花粉症、アレルギー疾患、睡眠時無呼吸症候群などの慢性疾患などで利用する医療機関が増えてきていることから、利用率として上位に入ってきたのではないかと考えられます。

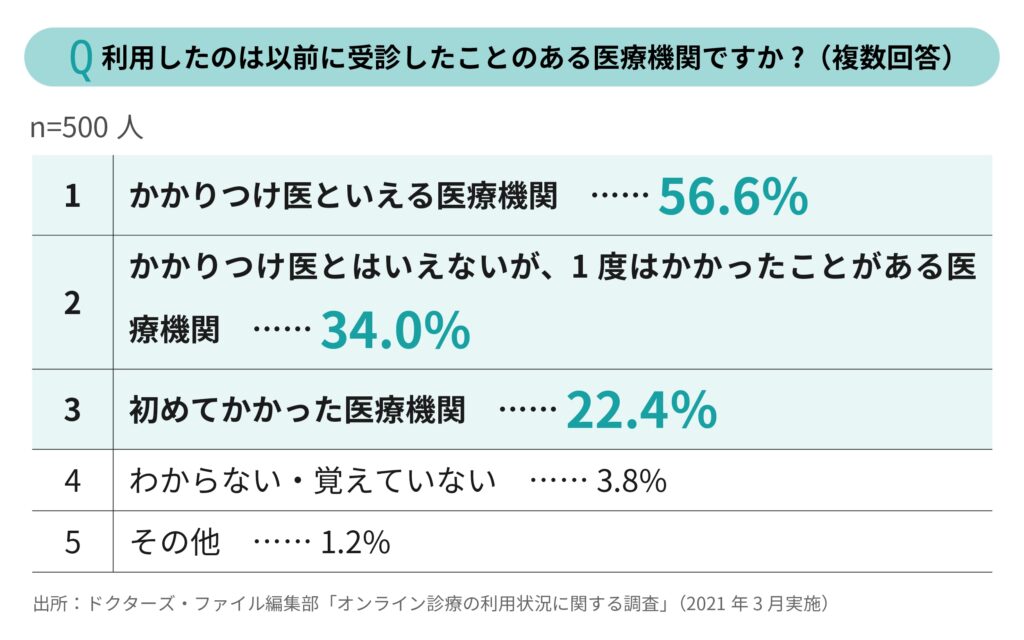

初診利用が可能になったものの、大半は過去に受診したことのある医療機関を利用

規制緩和により初診でのオンライン診療を選択できるようになりましたが、アンケート結果を見ると、利用者の多くはかかりつけ医とする医療機関、あるいは過去に受診したことのある医療機関を利用しているとわかります。

初診のときは、対面であっても「先生と相性が良いだろうか」「満足のいく診療を受けられるだろうか」と不安になるもの。オンライン診療で初診となると、その不安はより増すものと思われます。そのため、あらかじめ対面診療で関係性が築けていたり、医療機関の雰囲気や特徴などを知っていたりすると、オンライン診療での利用が検討しやすいのかもしれません。

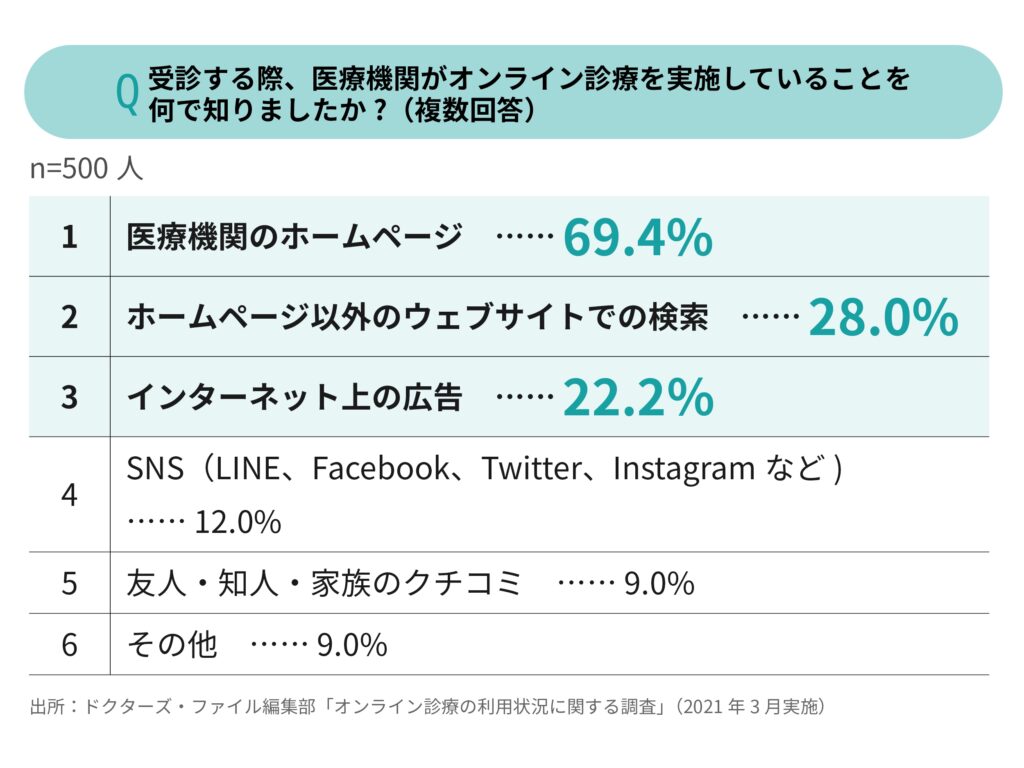

医療機関探しはホームページや検索サイト、SNSを活用。積極的な情報発信が大事に

では、どうやって医療機関を探しているのでしょうか。

最も多かったのが、受診したいと考えている「医療機関のホームページ」を閲覧して、オンライン診療に対応しているかどうかを調べる方法。

次に、ウェブの検索サイトや医療系ポータルサイトなどを使って調べる方法で、特に30・40代男性が多く、38%以上が回答しています。

他にも年代や性別によって、見つける方法の傾向に違いが見られました。例えば、3番目に多かった「インターネット上の広告」は、20代女性では11.4%、50代女性では8.9%と低めでしたが、20代男性では40%と高いポイントを示しました。また、「SNS」を利用したケースでは、30代女性が19.4%と最多でした。

一方で、「友人・知人・家族のクチコミ」と回答したのは、9.0%にとどまりました。おそらく利用者がまだ少なく、身近に体験談を耳にする機会が少ないのでしょう。だからこそ、「利用するのであれば、確かな情報を得て安心したい」という心理が働くのだと考えられます。このことからも、オンライン診療の正しい情報発信の重要性が求められているといえます。

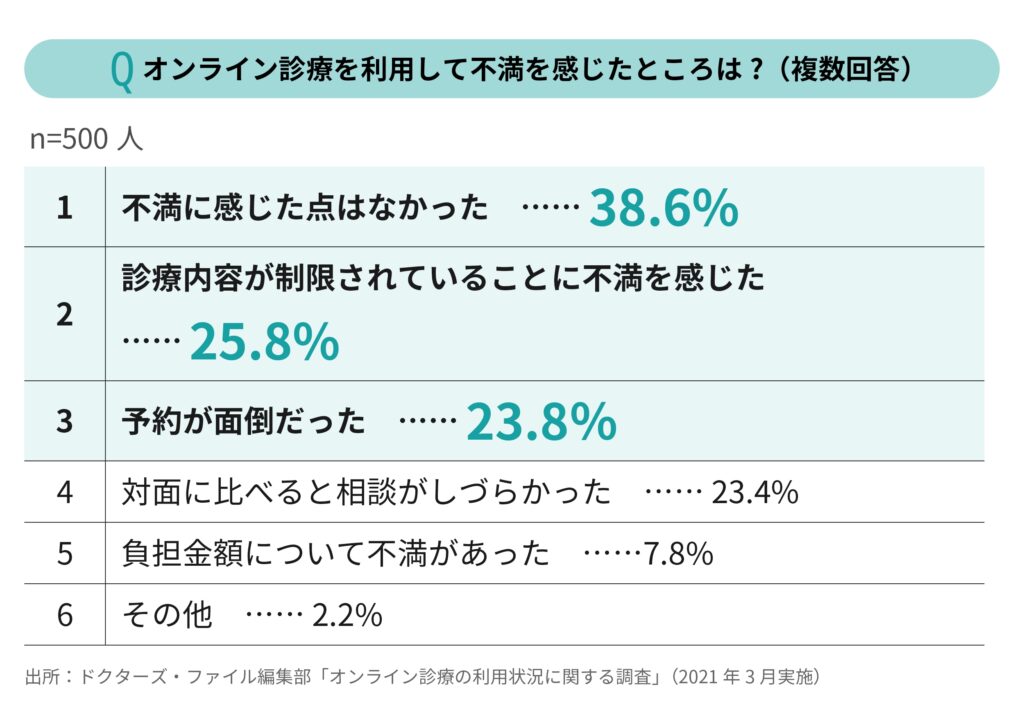

さまざまなメリットが挙げられる一方、オンライン診療だからこそ感じる不満も

最後に、オンライン診療を利用した際に感じた不満について聞きました。

「予約が面倒だった」「診療内容が制限されていることに不満を感じた」と、オンライン診療ならではの手間や、対面診療とまったく同じ診療が受けられないことに対しての戸惑いの声が上位に。

また、「対面に比べると相談しづらかった」と使いづらさを指摘する声もありました。

とはいえ、そうした不満の声を押しのけて、最も多かったのが「不満に感じた点はなかった」(38.6%)。今挙がっている不満の声も、今後改善をめざす課題と捉えれば、オンライン診療の質の向上につながるのではないでしょうか。

【後編まとめ】

コロナ禍によって、医療サービスの在り方が目まぐるしく変化しています。

オンライン診療が広がりを見せる中、今回の調査を通じてわかったのは、まずオンライン診療がどのようなものなのか、患者に正しく知ってもらい、不安を拭うことが大事ということ。対面診療に遜色のない診療をオンラインでも実現するため、利用方法などの情報発信や、円滑に診療を進めるための院内体制の整備など、医療機関側の創意工夫が求められているといえるでしょう。(クリニック未来ラボ編集部)

※ドクターズ・ファイルによる「オンライン診療の利用状況に関する調査」。対象は、全国主要都市に住む、もしくは勤務する20~59歳の男女500人。2021年3月にインターネット調査にて実施。