パワハラがあるかどうか、その答えは部下の中にある

まずはパワハラとは何なのか、基本の定義を押さえておきましょう。

パワーハラスメントとは?

職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいう。

(厚生労働省「明るい職場応援団」より)

この定義を見て、「そういえば……」「やってしまったことがある」と思う人は少ないのではないでしょうか。むしろ、「私はスタッフを尊重しているから大丈夫」と、自分とは無縁の話だと思う人のほうが多いかもしれません。

しかし、このように「自分は問題ない」と考えるのは、パワハラ上司が陥りやすい盲点でもあります。上司はパワハラをしていないつもりでも、スタッフも同じように感じているとは限りません。思い当たる節がない人も、当事者であるというケースもあるので注意が必要です。

もちろん、業務上必要で、かつ適正な範囲を超えない指示・注意・指導であれば、スタッフが不満を感じてもパワハラには該当しません。

一方、そうでない場合はスタッフが「パワハラを受けた」と感じた時点でパワハラが存在することになります。自分の言動がパワハラに該当しているかどうかの答えは部下の中にあるため、自力で知ることは困難だと心得ておきましょう。

「環境」に着目した指導ワードで、信頼残高を高める

職場でパワハラが問題になるとき、上司の弁解としてよく聞かれる言葉が、「指導したつもりだった」です。実はこの、“つもり”がくせ者です。「指導したつもり」は自分を軸にした考え方なので、そこから抜け出し、スタッフから見てパワハラになっていないかどうか、自身の言動を見直す必要があります。

ここで、自分の言動とスタッフの受け取り方との間にギャップがないか、以下の項目に沿って振り返ってみましょう。

パワハラの6つのタイプ

(1)身体的な攻撃

物を投げつける、体をたたく

(2)精神的な攻撃

他スタッフの前で大声で注意する、人間性を否定する言葉を投げかける

(3)人間関係からの切り離し

他スタッフとの共同作業や会話を阻害する、挨拶を無視する

(4)過大な要求

終業間際や時間外に仕事を頼む、1人では困難な期限や量の仕事を指示する

(5)過小な要求

本来の業務外の作業を必要以上に強要する(歯科衛生士に掃除ばかり指示するなど)

(6)個の侵害

個人情報を他スタッフに暴露する、職場内外で監視する

(厚生労働省「あかるい職場応援団」を一部改変)

(1)の身体的な攻撃はあからさまな例なので該当する人は少ないと思いますが、その他はグレーゾーンが大きく、引っかかりやすいポイントです。一つでももやっとしたものがあれば、スタッフの中でパワハラの芽が育つ前に自分の言動を変える努力が必要となります。

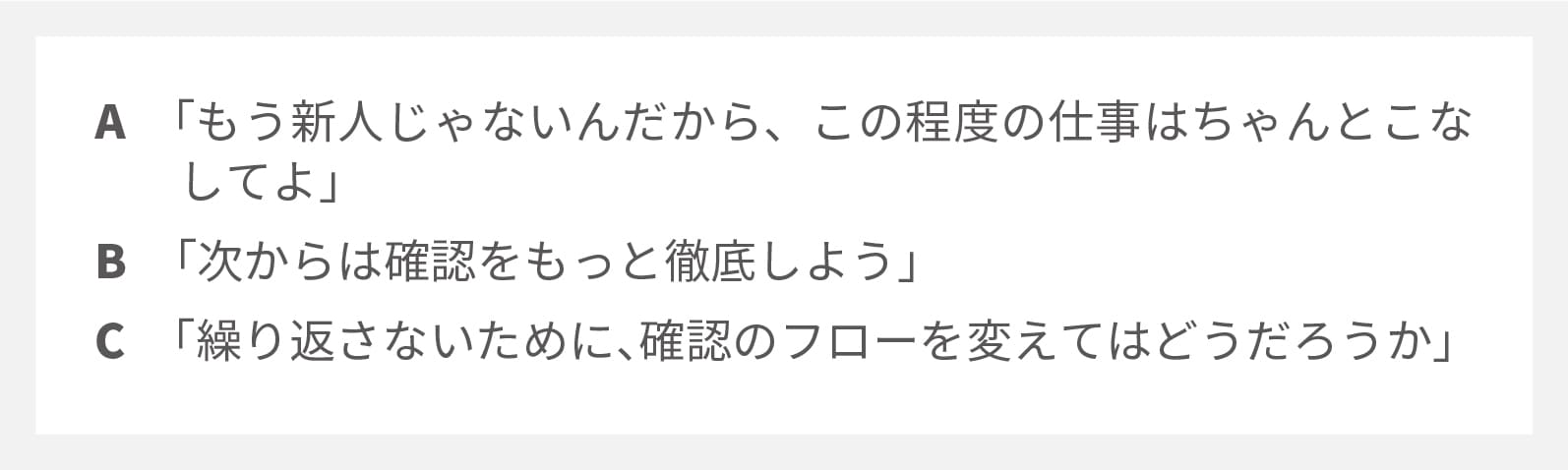

例えば、同じ失敗を繰り返すスタッフに対して、どう声をかけるのが適切でしょうか? 以下は少々極端な例ですが、ABCの言葉がそれぞれ何に焦点を当てているか考えてみましょう。

言うまでもなく、Aはスタッフの「人間性」を否定することだけに終始しているため不適切です。スタッフが傷つくだけで何も好転しないため、避けなければなりません。

一方、Bはスタッフの非を責めず「行動」の変容を促す言葉をかけているため、Aに比べればベターな言葉です。しかし、根本的な問題解決にはなっていないので、スタッフがまた同じミスを重ねる可能性もあります。

これに対し、スタッフと一緒に「環境」を変えるための解決策を前向きに検討するのがCです。スタッフの人格や人間性は否定せず、行動を変えられるよう協力する意思を示しながら、環境の見直しを図る。このような未来志向の言葉であれば、スタッフを傷つけることなく問題解決に向かうことができ、パワハラからも一歩遠のきます。

アメリカの経営コンサルタントで作家のスティーブン・R・コヴィー氏は、こうした日常的なコミュニケーションの積み重ねで信頼感が高まることを「信頼残高が増える」と呼んでいます(『7つの習慣』より)。

信頼関係がしっかりあれば(信頼残高がたまっていれば)、始動時の言葉が少々厳しいものであってもパワハラにはなりにくいものです。しかし、信頼関係がなければ(信頼残高が乏しければ)、厳しい指導は容易にパワハラに発展します。日頃から信頼残高を増やす意識が重要なのです。

スタッフとのコミュニケーションは「質」よりも「量」が大事

では、信頼残高を増やすコミュニケーションの要素として大事なのは、「質」と「量」のどちらでしょうか? 意外かもしれませんが、答えは「量」です。

職場では、要点を簡潔にまとめて話すことが必要です。相手が理解しやすいように、わかりやすく結論から話すなど、話の構成も大切でしょう。しかし、クリニックでのスタッフとの会話は、限られた時間で要点をうまく伝えるプレゼンテーションのようなものではありません。

イギリスの進化人類学者、ロビン・ダンバー氏によると、人間の会話には、サル同士の毛づくろいのような機能があるといいます(朝日新聞「天声人語」2021年6月7日より)。相手に関心がある、良好な関係を持ちたいという意思を伝えるには、会話の中身よりも、言葉を交わすこと自体が大切なのです。

具体例を挙げると、「週末はゆっくり休めた?」「○○に行くと言っていましたよね。どうだった?」という程度の短い言葉で、他愛のない雑談でも構いません。「昨日△△の映画を見たよ。あの俳優さんいいよね」などと、自分の話をしてみるのもいいでしょう。

貯金と同じで、信頼残高を一気に増やすのはなかなか困難です。だからこそ、小さな関わりを少しずつ積み立てていくことが欠かせません。その要となる日常のコミュニケーションでは、「内容=質」以上に、「回数=量」が物をいうのです。

<執筆者プロフィール>

田中 美香(たなか・みか)

医療ジャーナリスト。出版社でヘルスケア系の書籍・雑誌の編集経験を積み、現在はフリーで活動。日経グループの健康情報サイトでドクターへの取材記事を毎月連載。研修会社で医療スタッフ教育に従事した経験を生かし、人材教育に特化した記事執筆も手がける。ライター業の傍ら、ビジネス文書講師として社会人や大学生への指導も行う。