スタッフを大事にしないクリニックとは?8つの特徴

スタッフを大事にしないクリニックには、共通した特徴が見られます。主な特徴は、以下の8つです。

- スタッフに経営理念や方針を共有できていない

- 院長のワンマン経営になっている

- スタッフとのコミュニケーションが十分に取れていない

- スタッフに事細かく指示を出している

- スタッフが意見をできない環境になっている

- 人事評価基準が明確に定まっていない

- スタッフの給与や福利厚生が十分でない

- スタッフ同士の関係性が悪い

スタッフを大事にしないことは、スタッフに不満を抱かせて離職を招くだけでなく、患者へのサービスの低下、さらには患者離れを引き起こす可能性もあります。

これらの問題は、クリニックの経営そのものを悪化させる要因です。次で、各特徴を詳しく解説します。

(1)スタッフに経営理念や方針を共有できていない

院長とスタッフの間で経営理念や方針が共有されていないことが、まず挙げられます。経営者のビジョンや方針がスタッフに伝わらなければ、スタッフは自分の役割やめざすべき方向を明確に定めることが困難になります。

その結果、業務に対するモチベーションが低下し、チームとしての一体感が欠如してしまいます。クリニック全体で目標に向かって協力し合うためには、経営理念や方針を明確に伝え、理解してもらうことが不可欠です。

(2)院長のワンマン経営になっている

院長のワンマン経営は、スタッフを大事にしないクリニックによく見られる特徴です。院長がスタッフの意見を受け入れずに独断で決定を下すと、スタッフは自身の存在意義を見失い、モチベーションが低下する恐れがあります。

また、このような環境ではスタッフが主体的に動かなくなるだけでなく、クリニック全体の成長を妨げかねません。クリニックの運営を円滑に進めるためには、院長はスタッフの意見を尊重し、協力することが必要です。

(3)スタッフとのコミュニケーションが十分に取れていない

スタッフを大事にしないクリニックでは、コミュニケーションが不足しがちです。スタッフとの対話が不足した場合、業務の進行に障害が生じることがあります。

スタッフは自分の役割や状況を把握できず、疑問や不安を抱えたまま働かなければなりません。スタッフ個々の不満が溜まるだけでなく、チームとしての連携を取ることも難しくなります。

(4)スタッフに事細かく指示を出している

院長が指揮を執り、クリニックを円滑に運営することは重要ですが、細かすぎる指示は逆に業務の効率を低下させることがあります。過度な指示はスタッフの判断力を奪い、専門性や経験を生かす機会を制限しかねません。

その結果、「信頼されていない」「管理が厳しくて窮屈」などとスタッフのモチベーションが低下し、自ら考えずに指示待ちになったり、リーダーが育たなくなったりする可能性があります。また、必要以上に細かい指示は上司と部下の間に信頼関係を築く上での妨げとなり、チームの結束力にも悪影響を及ぼすことがあります。

(5)スタッフが意見をできない環境になっている

スタッフが自由に意見を言えない環境では、業務に関する提案や相談がしづらくなります。要因としては、上述した「院長のワンマン経営」を含め、多忙がゆえに院長が不機嫌な態度を取っていたり、話す機会がなくてコミュニケーションが不足していたりすることなどが挙げられます。

こうした状態が続くと、次第にスタッフの不満は膨れ上がり、モチベーションの低下やチーム連携の弱体化、さらには他院への転職を考えるなど、人材面において不利益をもたらします。また、コミュニケーション不足によって情報伝達ミスや認識のズレが発生し、インシデントの原因となる可能性もあります。

(6)人事評価基準が明確に定まっていない

人材を大切にしないクリニックには、人事評価基準が明確に定まっていないケースがよく見受けられます。評価基準が曖昧な場合、スタッフは自分の業績や努力が正当に評価されていないと感じ、不公平感を覚えるようになります。

不公平感は「努力しても無駄だ」とやる気を削ぎ、業務のパフォーマンスを低下させます。そして、そのしわ寄せが他のスタッフたちに行くことで、職場への不満が広がり、離職率の上昇につながる可能性もあります。クリニックの成長を支えるためには、スタッフが納得できる公平かつ透明な評価基準を整えることが不可欠です。

(7)スタッフの給与や福利厚生が十分でない

スタッフのことを真剣に考えないクリニックは、給与や福利厚生が十分でない傾向があります。適切な報酬や福利厚生が提供されない場合、スタッフは「どれだけ頑張っても評価されない」「自分は大切にされていない」と考えて、不満を募らせてしまいます。

特に、他のクリニックとの待遇差は、離職を考える大きな要因です。給与や福利厚生の充実度は、スタッフのモチベーションや働きやすさに直結しやすいため、これらを軽視することは、クリニック全体の士気を下げる恐れがあります。

(8)スタッフ同士の関係性が悪い

スタッフ同士の関係性が悪化しやすいのも、スタッフを大事にしないクリニックの特徴です。職場環境が競争的であったり、コミュニケーションが不足していたりすると、スタッフ間で信頼関係が築けず、対立や誤解が生まれやすくなります。

このような状況では、業務がスムーズに進まないだけでなく、スタッフのストレスが増大し、職場全体の雰囲気も悪化しがちに。結果として、モチベーションの低下に加え、離職のリスクが高まります。クリニック全体の運営に悪影響を及ぼしかねないため、注意が必要です。

スタッフを大事にしないことがクリニック経営に与える5つの影響

スタッフを大切にしないことは、クリニック経営に深刻な影響を与える要因となります。

ここでは、その具体的な影響について詳しく解説します。安定した経営を維持するためにも、以下のポイントを参考にしてみてください。

(1)スタッフの離職率が上がる/定着率が下がる

スタッフを大事にせず、特に人事評価基準が曖昧なクリニックは、離職率が高まります。スタッフは正当に評価をされないことで、やりがいを見出すどころか、職場への不満を募らせるためです。

また、院長やスタッフ同士のコミュニケーションが欠如していると、業務に関する誤解や対立が生じかねません。結果として、スタッフの定着率が低下し、頻繁に人材の入れ替えが発生するため、クリニックの運営が不安定になってしまいます。

(2)スタッフ同士の関係が悪化する

院長はクリニックの中心的存在として、スタッフに平等に接し、公平に評価することが求められます。しかし、コミュニケーションの量が偏っていたり、相手によって態度を変えるような接し方をしたりすると、スタッフとの信頼関係が損なわれるだけでなく、スタッフ同士の関係悪化も招きかねません。

特定のスタッフへのひいきや公平な評価の欠如は、スタッフに不公平感を抱かせ、対立や誤解を生む原因です。結果として、チームワークが失われ、円滑に業務を進めることが難しくなってしまいます。また職場の人間関係に関する不満は、精神的ストレスの大きな要因となります。職場全体の雰囲気が悪化し、クリニック全体の士気や業務の進行に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3)医療ミスや事故が発生しやすくなる

スタッフを大切にしない環境では人が定着しづらいため人手不足が生じやすく、医療ミスや事故の発生するリスクが高まります。スタッフ一人当たりの業務負担が増加し、疲労やストレスが蓄積することで注意力が散漫になってしまうためです。

また、過度な業務負担は時間的な余裕を奪い、スタッフ間のコミュニケーション不足を引き起こす可能性があります。これは、連絡や報告の漏れにつながる要因の一つです。医薬品の管理ミスや発注漏れなど業務上のミスが発生しやすくなり、その結果、医療の質や安全性における患者からの信頼を失うことにもつながりかねません。

(4)患者に不安を与えてしまう

クリニックは、患者にとって安心できる場所であることが求められます。そのため、患者が不安や疑問を気軽に相談できる環境を整え、その悩みを迅速かつ丁寧に解消することが大切です。

しかし、スタッフを大切にしないことにより、人手不足やスタッフ同士の人間関係の悪化などの問題を抱えるクリニックは殺伐とした空気が漂いやすく、患者にとって相談しづらい雰囲気になりがちです。さらに、上でも述べたように、スタッフの連携不足による医療ミスや医療事故が発生した場合は患者からの信頼を失いかねません。こうした患者に不安を与えるような状態が続くと、集患に悪影響を及ぼし、経営の悪化を招く恐れがあります。

(5)集患が難しくなる

クリニックの経営において、収益に直結する集患はとても重要です。ホームページやSNSなど多くの集患方法はありますが、最も大切なのは患者との信頼関係の構築です。どれだけ広告に費用をかけて一時的に集患しても、スタッフを大事にしないことが原因で、患者が相談しづらい環境やミスが頻発するようになったクリニックでは、患者からの信頼を得ることは難しいでしょう。

その結果、患者に継続的に利用してもらえず、経営の悪化に加え、医師として地域医療に貢献したいという志を貫くことも難しくなってしまいます。

スタッフの満足度・定着率を上げる方法5選

スタッフを大事にしないと、クリニック経営に深刻な影響を及ぼし、離職者の増加や経営の悪化につながる可能性があります。そのため、安定した経営を実現するためには、スタッフの満足度と定着率を向上させることが不可欠です。

そこで、そのための具体的な方法を5つご紹介します。

(1)スタッフの業務マニュアルを作成する

スタッフが働きやすい職場をめざすためには、業務マニュアルの作成が必要です。業務マニュアルがあることにより、全スタッフがクリニックの方針や業務の進め方を同じ手順で理解し、一定の水準で作業に取り組むことができます。

また、マニュアルがあると、新人が入職した際、自分一人で学習したり、いつでも振り返ったりと、業務への理解を効率的に深められるだけでなく、上司や先輩スタッフの教育にかかる負担を軽減できるといったメリットもあります。マニュアルによって、スタッフ全体が同じ目標に向かって協力し合い、信頼関係を構築できることで、働きやすい職場が実現できるでしょう。

(2)院長が全スタッフとコミュニケーションを取る

多忙を極める院長がほとんどですが、できるだけ院長が全スタッフと積極的にコミュニケーションを取り、個々のスタッフが何を考え、何に悩んでいるかを把握するよう努めることは非常に重要です。これにより、スタッフは自分が大切にされていると思えるため、職場への満足度が向上します。

そのためには、日常的にあいさつや声かけを行うことに加え、定期的な1on1ミーティングを実施することが有効です。もし面談の時間が確保できない場合は、スタッフの何気ない会話に耳を傾けたり、一緒にランチをしたりするなど、スタッフとの交流を大切にすることも、満足度および定着率の向上につながります。

(3)新人スタッフの教育係制度を設ける

せっかく採用したスタッフの離職を防ぐためには、教育係制度を導入することが効果的です。新しいスタッフが入った際、先輩スタッフが教育係として業務の指導やサポートを行うことで業務を習得しやすくなります。

また、教育係がいることで、新人が業務に関する疑問や不安、悩みを相談しやすくなるため、安心感を与えることが可能です。これにより、職場に早くなじむことができ、スキルアップや早期退職の防止につながります。一方の教育係も、自身の経験を振り返って気づきを得られたり、指導力を鍛えたりするなど成長が期待できます。

(4)スタッフとの定期的な面談で現状の不満や要望を確認する

前述したように、院長はスタッフと定期的に面談を行い、現状の不満や要望を確認することが大切です。面談を通じて、スタッフの意見や悩みを直接聞くことで、改善点や必要な支援が何かを把握することができます。これは、スタッフのモチベーション向上に加え、不満や問題点を早期に把握して適切な対応をすることで、職場環境の改善にも効果的です。

また、定期的な面談は信頼関係の構築にもつながり、スタッフが安心して働ける職場づくりにつながります。職場環境や業務方針に関する不満は離職の要因になるため、早い段階で解決しなければなりません。1on1ミーティングなど面談の機会を設けることが理想ですが、時間に余裕がない場合は、業務の合間や休憩時間にスタッフの思いを聞き取るなど寄り添う姿勢が大切です。

(5)スタッフの労働環境や待遇面を改善する

スタッフが長く働き続けるためには、働きやすい職場環境と、給与や福利厚生などの待遇面の改善が不可欠です。環境や待遇に対する不満は、離職の大きな要因となりやすいです。ただし、スタッフは給与や福利厚生だけでなく、職場の雰囲気やキャリアアップの機会も重視しています。「パワハラ気質の先輩がいる」「新しいスキルを習得するチャンスがない」など職場への不満がある場合、他のクリニックと比較し、より好条件の職場へ転職を考える機会が多くなります。

定期的な面談などで不満や要望を吸い上げ、改善に務めましょう。職場環境を整え、適切な待遇をすることが、スタッフの満足度および定着率の向上、そしてクリニックの長期的で安定した運営につながります。

スタッフ定着率の向上には医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入もおすすめ

ここまでスタッフの満足度や定着率を上げる方法についてご紹介しましたが、具体的な改善策が明確になっていない場合は、厚生労働省が策定した「医療勤務環境改善マネジメントシステム」という仕組みを導入するのも一つのやり方です。

以下で、医療勤務環境改善マネジメントシステムについて興味はあるもののよく知らないという方向けに、ポイントを抑えながら具体的な内容やメリットを解説します。

(1)医療勤務環境改善マネジメントシステムとは?

医療勤務環境改善マネジメントシステムとは、医療業界の人手不足を背景に、平成26年(2014年)の医療法改正で導入された、病院やクリニック・診療所などの医療機関がPDCAサイクルにより計画的に、そして自主的に勤務環境の改善に取り組むための仕組みのことです。その目的は、「快適な職場環境を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健康の確保に資すること」にあります。

このシステムは、各医療機関がそれぞれの状況に応じた形で自主的に取り入れる任意の仕組みとして設けられているのが特徴です。そして、その取り組みをサポートするために、「医療勤務環境改善支援センター」が各都道府県に設置されています。

また、先に述べた「スタッフの満足度・定着率を上げる方法」は、主に院長目線の取り組みでしたが、このシステムは「組織全体」で取り組むものであり、総合的な職場環境の改善と医療の質の向上をめざすことができます。院長とスタッフが、同じ方針・同じ意識のもとで取り組むことで、現場全体の連携が強化され、働きやすい職場環境の実現が期待できるでしょう。

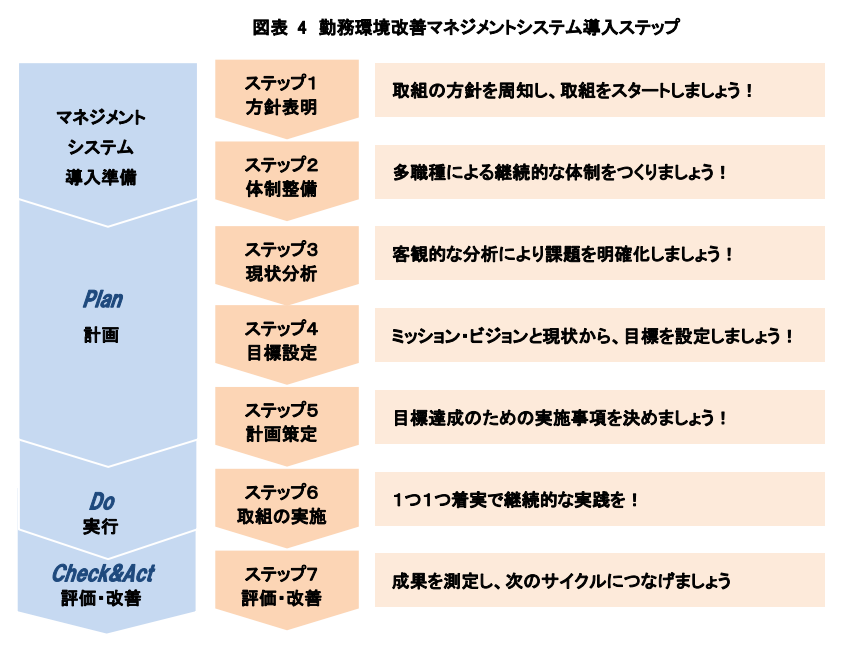

(2)医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の流れ

厚生労働省は医療勤務環境改善マネジメントシステムの実施に伴い、医療機関に向けて参考となるその「手引き書」を策定しています。手引き書の中では、医療勤務環境改善マネジメントシステムを導入する際の流れ(※)を以下のように推奨しています。

このシステムは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」のPDCAサイクルをベースにした、業務および品質の改善をめざす仕組みです。組織全体で無理なく継続的な活動として取り組む必要があります。手引き書によると、各ステップのポイントは、以下のとおりです。

1.方針表明

この取り組みは、組織全体で行う必要があります。院長と全スタッフが同じ方針と意識を持って臨むことが求められます。

まず、院長が先頭に立ち、「全員でより良いクリニックを築いていきましょう」と宣言することが大切です。そのためには、院長が「どのようなクリニック・職場にしたいのか」という明確なビジョンを持ち、そのビジョンについて全スタッフからの理解を得る必要があります。

2.体制整備

体制整備とは、この取り組みを推進するチームを作ることです。推進チームを設置することで、職場環境の改善に向けた継続的かつ全スタッフを巻き込んだ取り組みが可能になります。

メンバーは、院長を含む各部署・年齢・性別・勤務形態を問わない多様な構成がポイントです。こうすることにより、多角的な視点での意見が集まりやすく、快適な職場環境が期待できます。ただし、クリニックによって人員に違いがあるため、状況に応じた適切な方法を取り入れましょう。

3.現状分析

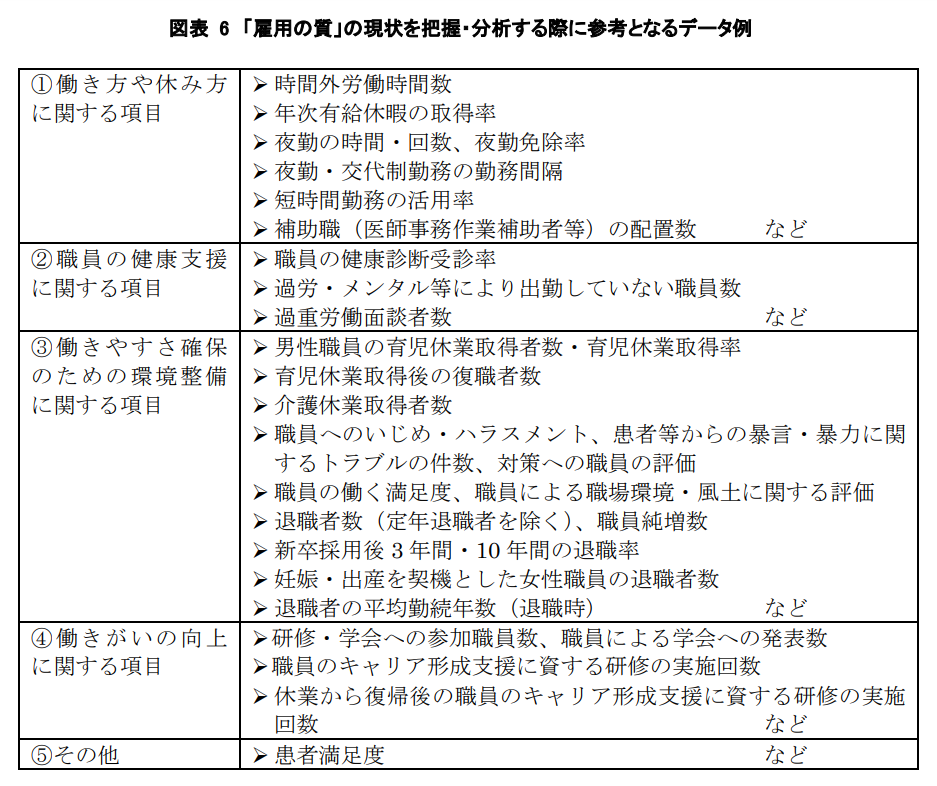

職場環境を改善するためには、現状の問題点を明確にし、適切な改善策を立てることが大切です。そこで、クリニックの現状分析を徹底的に行う必要があります。

具体的には、時間外労働や離職率などの「定量的な情報」と、スタッフとの面談で職場への不満などの「定性的な情報」の両方を把握することが重要です。手引き書では分析の方法として、下記の図表(※)のような、既存のデータを参考にしながら、定量的・客観的に行うことを推奨しています。

4.目標設定

次に、現状分析で洗い出された課題を解決することによって「年次有給休暇の平均取得日数が増える」「健康診断・面接指導を積極的に実施する」など、自院がどのような状態をクリニック内に実現したいのか、明確な目標と達成すべき到達点の数値を定めます。

このとき、より良い目標を設定するためには 「SMART」 の視点を持って検討すると良いとされています。これは「SMARTの法則」と呼ばれ、企業などが従業員の目標設定を行う際に使用するフレームワークの一つです。

- Specific:テーマは具体的か?

- Measurable:測定可能か?

- Attainable:達成可能なレベルか?

- Result-based:成果に基づいているか?

- Time-oriented:期限が明確か?

5.計画策定

計画策定では、現状分析をもとに具体的な改善目標と、誰が、いつまでに、何をするのか、実施計画を立てます。目標は明確かつ実現可能な内容であることが重要です。また、計画内容には推進チーム以外のメンバーの意見も積極的に取り入れることが推奨されています。これにより、取り組みの目的を理解してもらい、全スタッフの協力を得やすくなります。

6.取組の実施

改善計画の策定ができたら、計画に基づいて実施します。その際、実施前にスタッフに向けて説明する場を設け、自分事として捉えられるよう、改善に向けた取り組みへの理解を深めてもらいましょう。また、定期的に進捗確認を行い、状況に応じて計画内容や期限を柔軟に修正します。進捗状況はスタッフにも共有し、全員が改善目標の達成に向けて一丸となって取り組めるようにすることが大切です。

7.評価・改善

勤務環境の改善のために実施した取り組みの効果を評価し、その結果をもとに必要に応じて修正を行います。取り組みは一度限りではなく、継続的に行い、定着させてこそ効果を発揮します。定期的に評価を行い、改善点を見つけることで、継続的な職場環境の向上をめざすことが可能です。

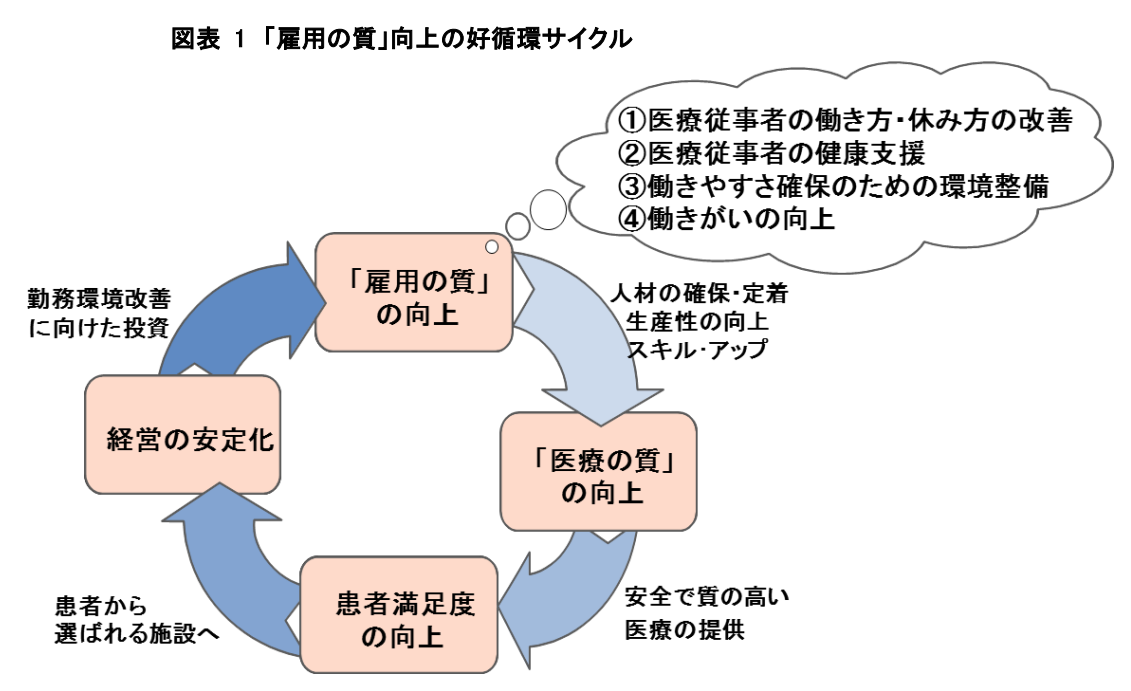

(3)医療勤務環境改善マネジメントシステムを導入する4つのメリット

医療勤務環境改善マネジメントシステムを導入することで、「雇用の質」の向上などクリニック全体にさまざまなメリットがもたらされます。下記の図(※)は、手引き書の中で紹介されている、医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入がもたらす4つのメリットです。それぞれを解説します。

1.雇用の質の向上

医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入により、有給休暇取得率の向上や残業削減、健康診断の実施など「雇用の質」が高まり、働きやすい環境が整います。その結果、従業員の満足度やモチベーションは向上し、スタッフの定着率を高めることにつながります。

2.医療の質の向上

スタッフが働きやすく、働きがいのある環境で業務に集中できるようになることで、「医療の質」が向上します。これにより、患者への医療サービスの提供も強化されます。

3.患者満足度の向上

医療の質が向上することにより、安全で質の高い医療の提供を可能にします。それにより、患者満足度は向上し、リピート率や新規患者の獲得にもつながり、クリニックの評判を高める効果が期待できます。

4.経営の安定化

リピート率の向上や新規患者の獲得は、経営の安定化につながります。それによって得られた利益をさらなる労働環境の改善や医療システムの導入などに投資することで、より質の高い医療サービスを提供することが可能となります。スタッフ満足度の向上と同時に、患者からの信頼も得られるため、クリニックの持続的な成長が見込めます。

まとめ

スタッフを大事にしないクリニックの特徴と、スタッフ定着率を上げる方法を解説しました。

言うまでもなくスタッフは、クリニックの持続的な運営に欠かせない存在です。スタッフを大切にしないことは人材不足やミスを招きやすくし、医療の質の低下や患者からの信頼を失うことにつながります。給与や勤務時間などの待遇面、職場内の人間関係、業務へのやりがいなどに関して、スタッフが抱える悩みや不安を把握し、働きやすい環境整備に取り組んでみてください。(クリニック未来ラボ編集部)