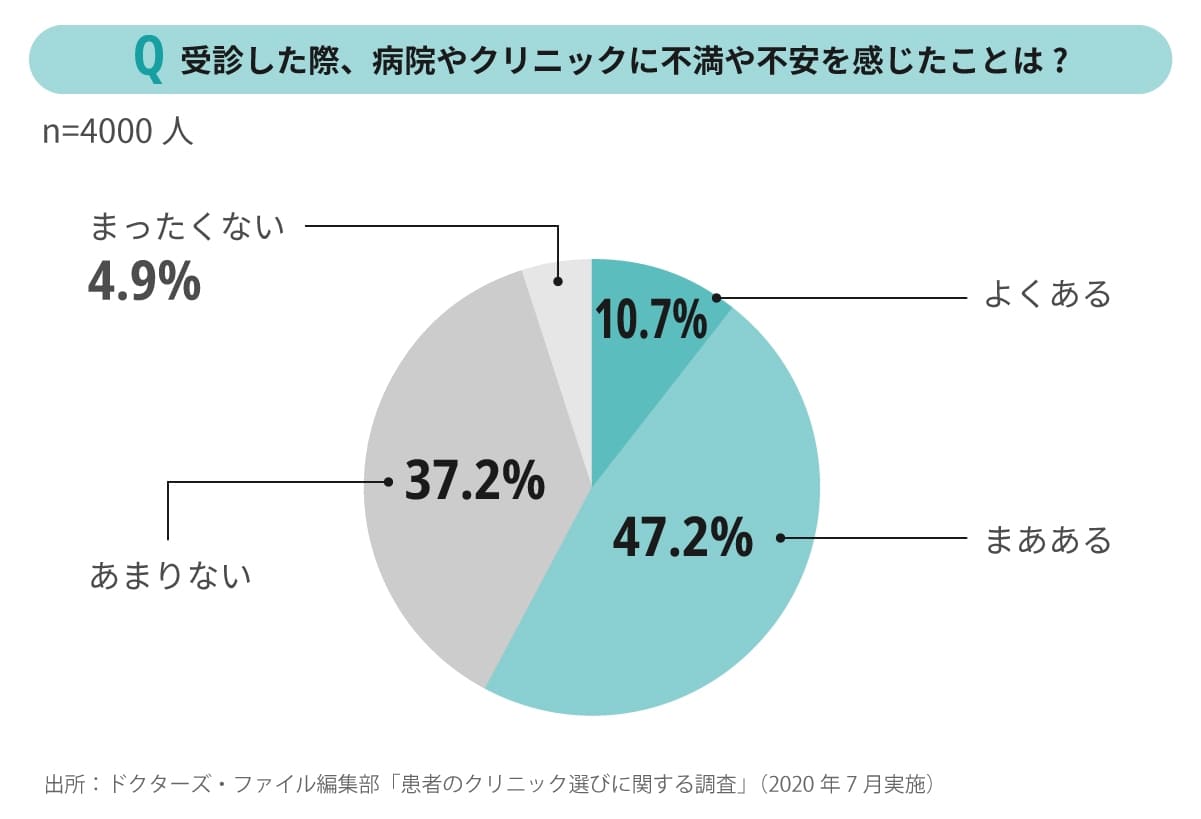

なんと半数以上の患者が来院時にストレスを感じた経験がある!

「よくある」と「まあある」とを合わせると、57.9%もの人が、クリニックや病院を訪れた際に、なんらかのストレスを感じたことがあるという結果に。

しかも、女性のほうがより「ある」と答えた人の割合が多く、年齢が高くなるほどその割合は増加する傾向がみられます。50代女性では62.8%の人が「ある」との回答で、全体の統計と比すると10%以上も高い割合を示します。

だからといって、「女性のほうが細かいから」と決めつけるのは早計です。子どものためにクリニックへ通う回数が男性よりも多いこともあり、クリニックの設備や対応に良くも悪くも目が行きやすいということもあります。その分、経験値として「ここがちょっと不便だな」「もう少し丁寧な案内がほしいな」と思うことも増えるのではないかと推測できます。

いずれにしても、半数以上の人が、なんらかの「ストレス」を感じた経験があるということ。もしかしたら、ドクター自身ではなかなか気づけないところに、思わぬ理由が潜んでいるかもしれません。

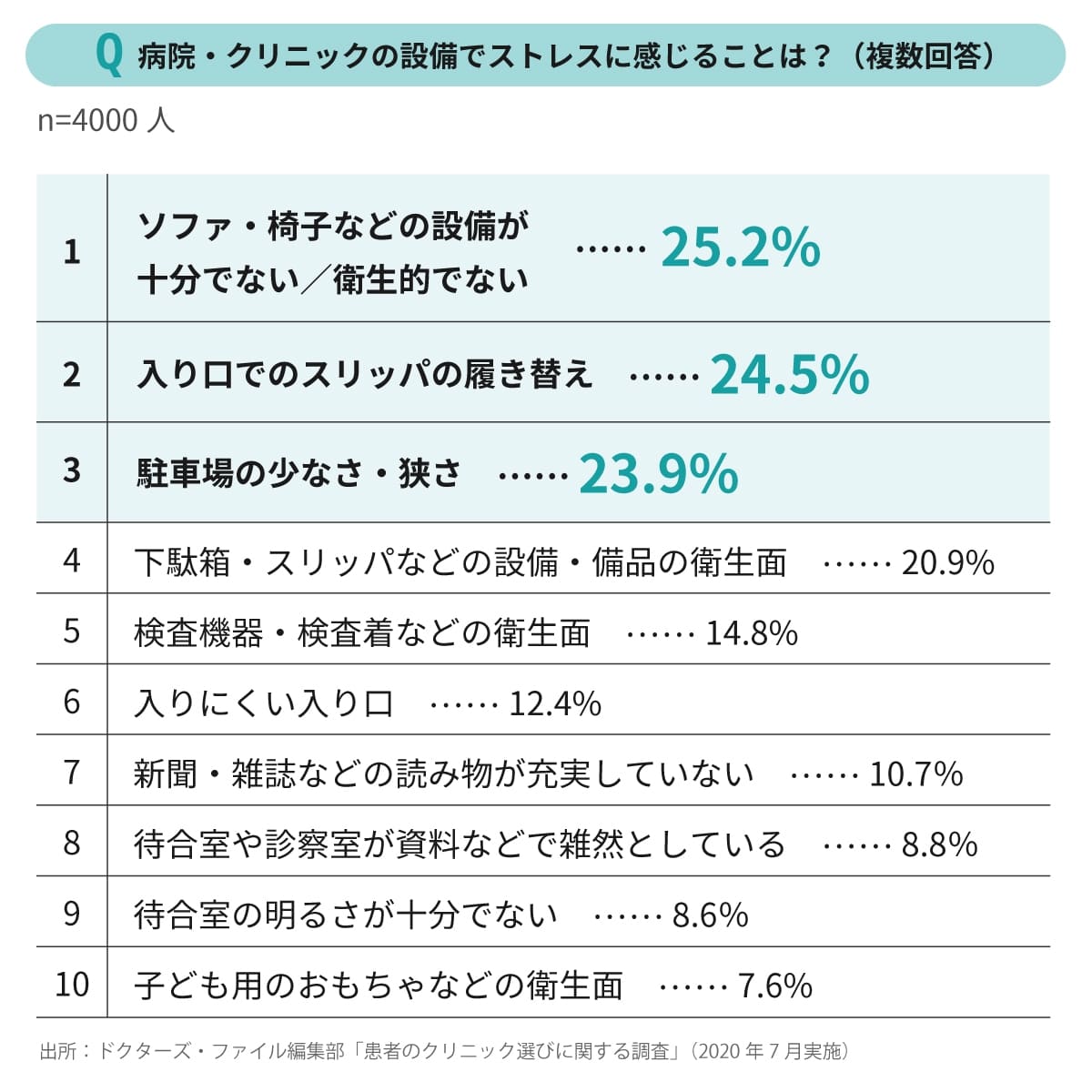

待合室で過ごす時間にストレスは生まれやすく環境の見直しも必要

評判の高い人気のクリニックは、おそらく設備の面で多くの工夫をされていることと推測しますが、盲点は待合室にありました。

人気の高さゆえ、待合室の混雑は常態化し、患者がゆとりを持って座る椅子やソファを確保するのが難しいという側面が見えてきます。その場合は、むやみに座席数を増やすよりも、予約システムの効率的な運用を検討するなど、別角度での工夫も必要でしょう。

「入り口でのスリッパの履き替え」も、感染症などが不安視される昨今では、また新たなケアが必要なのかもしれません。 そして、待合室では過ごす時間がやや長くなりがちな分、いろいろと気になる点が出てくるとも考えられます。

この「待合室」でのストレスについて、もう少し詳しく調べてみました。

クリニックへの「人事評価」の導入で

スタッフの生産性向上を実現!

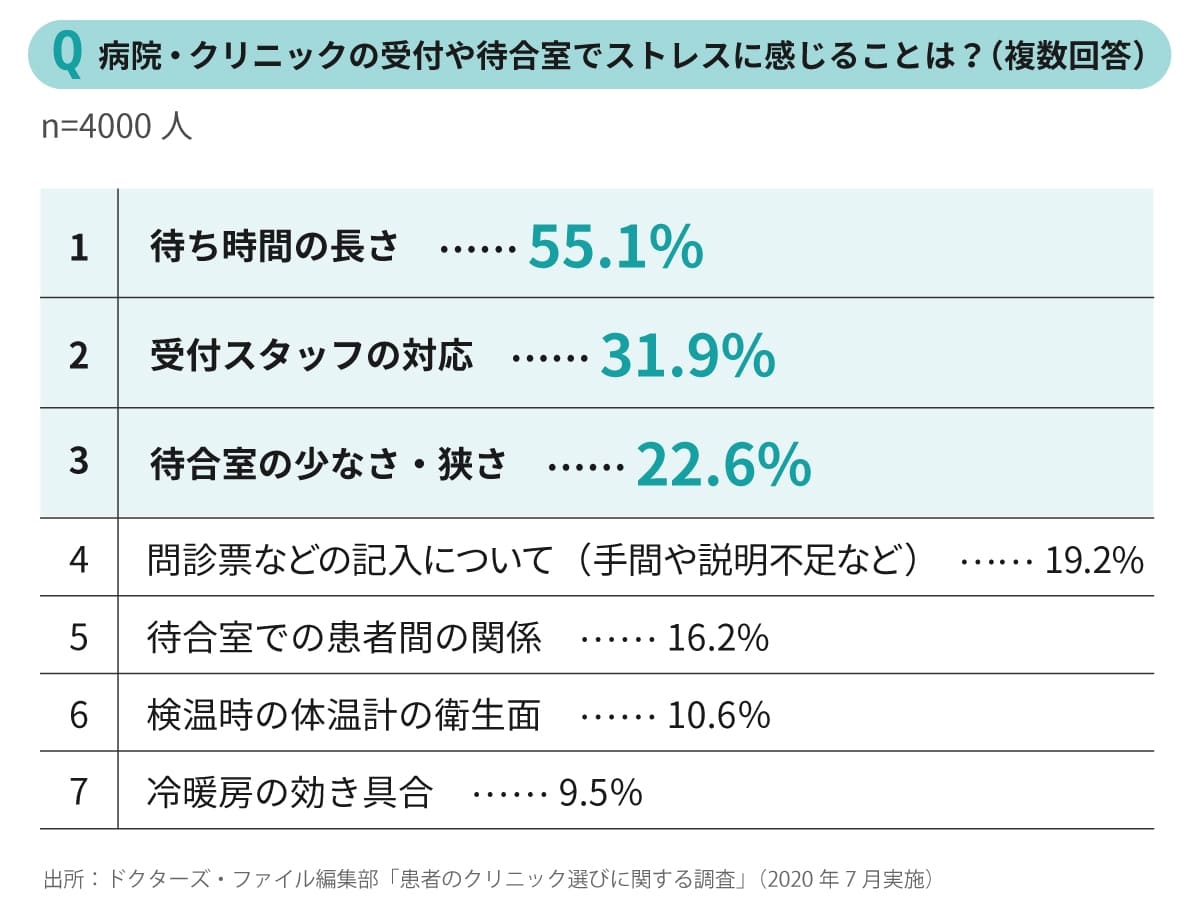

待合室や受付で感じるストレスのトップはやはり「待ち時間」の長さ

もしかしたら、クリニックに感じるストレスの第一関門はここに集約されるのではないかと思えるほど、ダントツで「待ち時間の長さ」が1位でした。55.1%と半数以上がストレスを感じた経験を持ちます。

ちなみに少し古いデータですが、2014年にクリニック向け総合サービスプラットフォーム「ドクターズ・ファイル」が実施した調査(※2)によると、初めて訪れたクリニックでは、41.7%の人が「20分」を過ぎるとストレスを感じると回答。「30分」では78.1%がストレスを感じるというデータがあります。

もし今、患者を20分以上待たせるのが当たり前になっているとしたら、クリニックの事情に応じて対応策の検討をお勧めします。同じ20分でも、座り心地の悪い椅子に座って知らない人と近距離で待つのと、ゆったりとしたソファでくつろいで待つのとでは、患者の感じ方も大きく変わってきます。

「はっ」としたドクターは、いま一度、待合室の環境を見直してみるのも良いかもしれません。椅子の座り心地、他の人との距離感、テレビの置き位置や角度など、些細な変化でも患者の気分は大きく変わります。

予約システムを導入しているクリニックもかなり増えました。特にコロナ禍では、待合室の混雑軽減につなげようと、患者が受診時間帯の目安を知ることができる「時間予約制」を新たに取り入れ始めたクリニックもあるようです。

そして、どうしても待ち時間が発生してしまう場合には、その時間を苦痛に感じさせないスタッフの対応も必要です。

例えば受付で、これから何分くらい待つことになりそうか目安を伝える、もしくは「今日は少しお待ちいただくことになりそうです」という思いやりの言葉があるだけでも、患者のストレスはかなり軽減できるはずです。

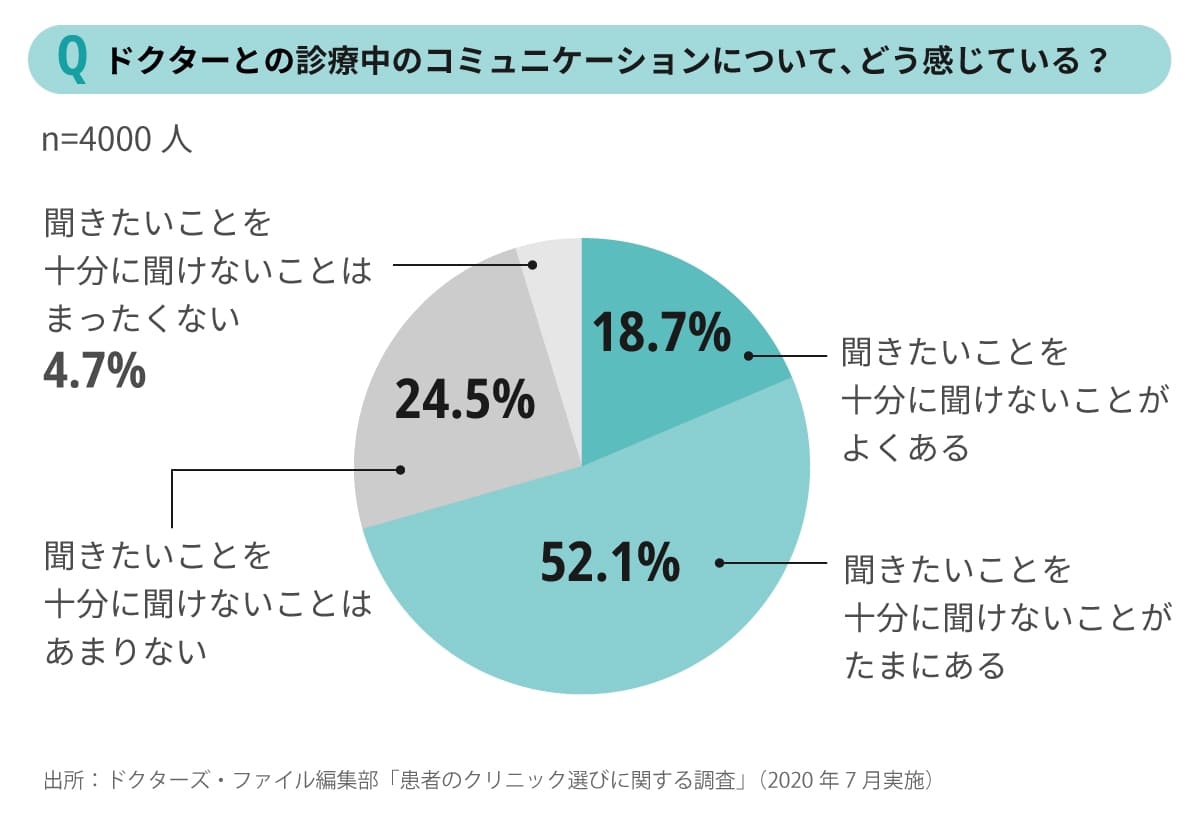

7割以上の人が医師に「聞きたいことを十分に聞けない」経験を持つ

なんと、70.8%の人が、「聞きたいことを十分に聞けない」という経験があるという結果に。

「クリニック選びで患者が重視するポイントとは?|患者のホンネ大調査!【前編】」の記事では「悩みや不安をしっかり聞いてくれるドクター」の存在を求める患者が多いというデータを紹介しましたが、やはりその裏には「十分に聞いてもらえていない」というストレスがあったということです。

こちらもやはり、女性のほうがより高いポイントを示し、特に30代女性では、79.6%もの人が「聞けないことがある」と回答。おそらくは妊娠から子育てというライフイベントを経験する世代でもあり、より不安に思うことが増える年代であることも、その一因であると考えられます。

では、「ドクターとのコミュニケーション」だけでなく、患者が診療時に感じるストレスにはどんなものがあるのか、さらに詳しく調査結果を見ていきましょう。

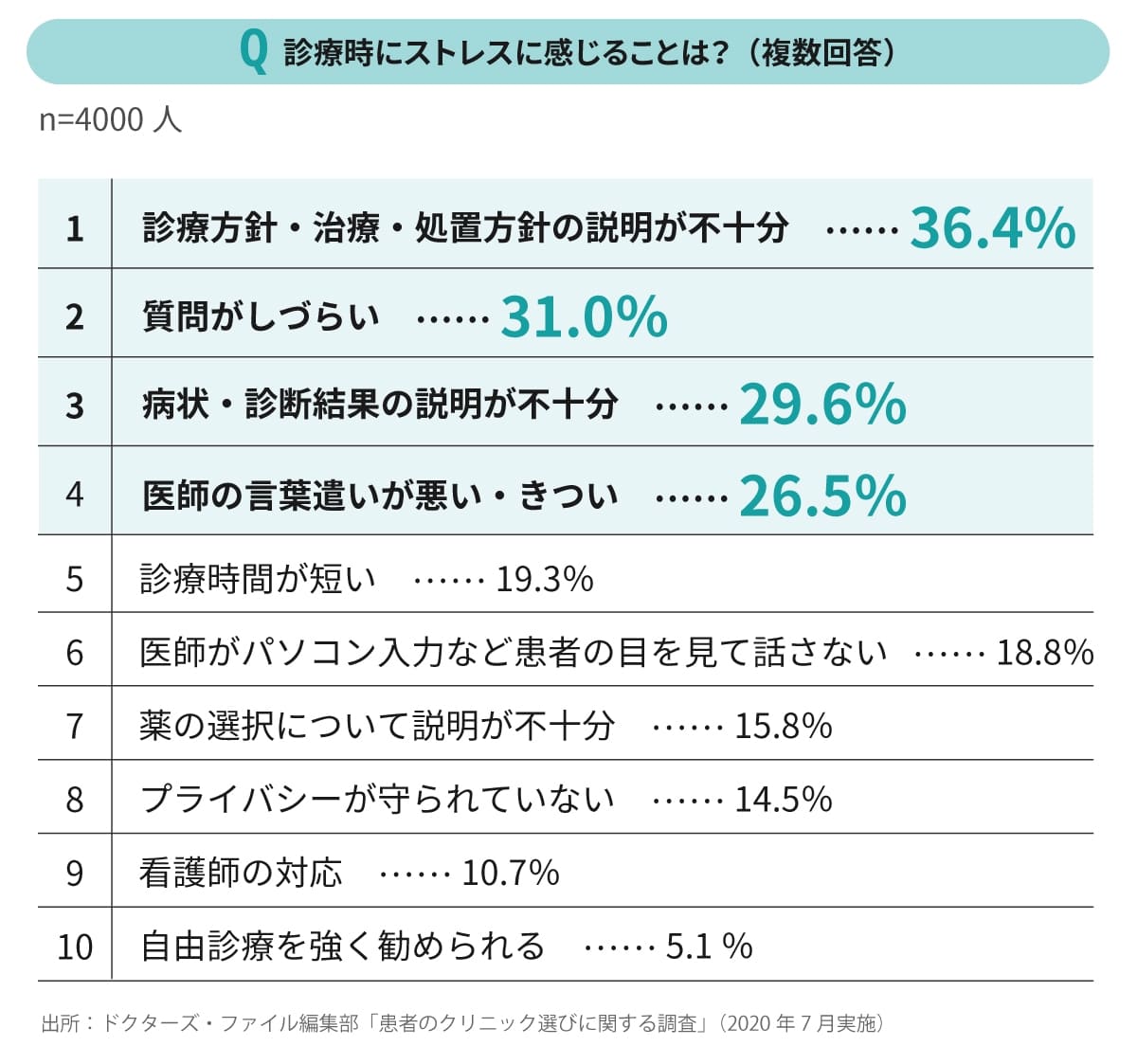

診療時のストレスの上位4項目が「医師とのコミュニケーション」に関するもの

診療時に感じるストレスについては、なんと上位4項目が、すべてドクターとのコミュニケーションに関するものでした。いかに、患者がドクターとの会話を重要視しているかが、このアンケートだけでも明確に理解していただけることでしょう。

もちろん「どの患者さんにもしっかり説明している」「話に耳を傾けている」というドクターも多いと思います。

でも、その説明は果たして病気に対する知識を持たない患者に届いているでしょうか。また、「丁寧な説明」は時に「一方的な説明」となってしまうこともあります。患者に話す隙を与えない説明は、「質問がしづらい」という患者のストレスと紙一重となる可能性があるのです。

多くの患者を診るドクターにとって、それぞれに説明をするのは非常に手間のかかることかもしれません。もしその時間を十分に取れないということであれば、よくある質問や多くの人に当てはまるアドバイスなどは、あらかじめプリントに落とし込むなどの対策も有効です。

その上で、さらに質問や悩みがあれば話してもらう。そんな診療の流れを意識してみてはいかがでしょうか。

【まとめ】患者目線でストレスを感じさせないクリニックをめざして

今回は、病院やクリニックで患者のストレスはどんなところで生まれるのか、さまざまな場面に分けて調査、考察してみました。

そもそも体調不良や疾患への不安を抱えて訪れる患者は、平常時よりもかなりストレスに対して敏感です。たとえばいつもなら30分待つくらいのことは平気だとしても、具合の悪いときは10分でも多大なストレスを感じるものです。

ドクターとのコミュニケーションも同様で、それほどシリアスではない患者なら、「大丈夫ですよ」の一言で問題ない場合もあります。

けれど、特に初診で訪れる患者は、「この症状は何か大きな病気につながっているのではないか」「先生にこの不安がちゃんと伝わっているだろうか」と、ナーバスになっていることが多い分、コミュニケーション不足がクリニックへの不満につながる可能性も高くなります。

いま一度、そうした患者の目線に立ってクリニックを見直してみると、これまで気づかなかった改善点を発見できるかもしれません。

「スタッフ不足で手が回らない」という悩みを抱えるドクターも多いかもしれませんが、院内での待ち時間に患者が快適に過ごせるような工夫や、あるいは、スタッフやドクターの言葉遣いや挨拶などは、すぐに改善しやすいことでもあります。前編で触れた患者に安心してもらうための情報発信とあわせ、院内の工夫を積み重ねることが、今後のクリニック経営には欠かせないポイントと言えるでしょう。

※1 ドクターズ・ファイルによる「患者のクリニック選びに関する調査」。対象は、全国主要都市に住む、もしくは勤務する20~59歳の男女4000人。2020年7月にインターネット調査にて実施。

※2 ドクターズ・ファイルによる調査。対象は、首都圏に住む男女450人。2014年にインターネット調査にて実施。

<執筆者プロフィール>

スギウラ ミエ

ライター。愛知県生まれ。求人系情報誌の編集部に在籍し、多くの文化人、タレントへのインタビューを担当。その後独立し、ビジネス系ウェブメディアなどでインタビュー記事を多数手がけている。医療分野でも活躍し、『頼れるドクター』では長年表紙の制作などに携わり、『患者ニーズ研究所』でも冊子創刊号から記事を執筆。