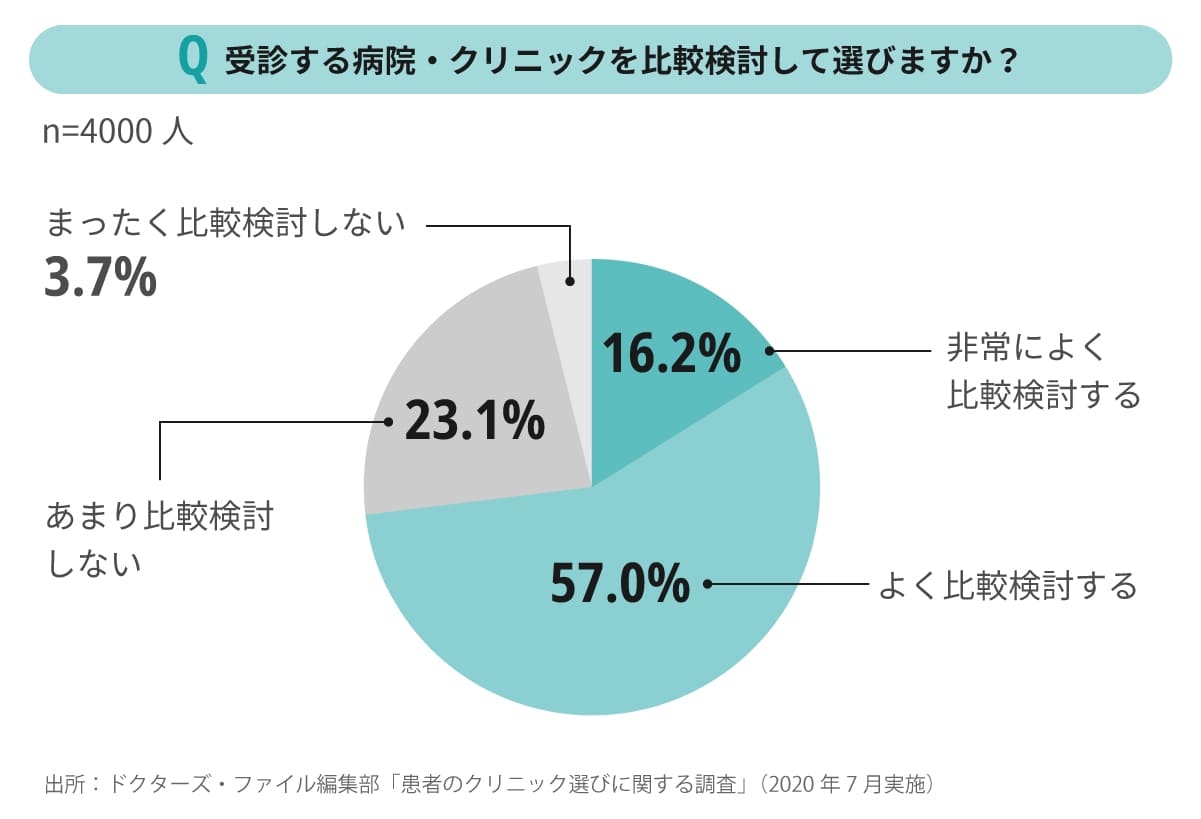

予想以上に慎重。7割以上がクリニックを事前に「比較検討をする」と回答

「非常によく比較検討する」と「よく比較検討する」とを合わせると、全体の73.2%の人がクリニックに行く前に、複数の候補を検討しているという結果に。

詳しく見ていくと、より若い世代のほうが「比較検討」に対する意識が高い傾向にあり、特に20代女性は80.6%、20代男性は77.2%が「比較検討する」と回答。いずれも高いポイントを示しています。

20代の多くは子どもの頃から当たり前のようにインターネットに触れてきたデジタルネイティブ世代でもあり、より比較検討のための材料を手に入れやすいということも一因だと考えられます。あらためて、クリニックとして有効な情報発信の仕方を考えていくべき時期にきているのかもしれません。

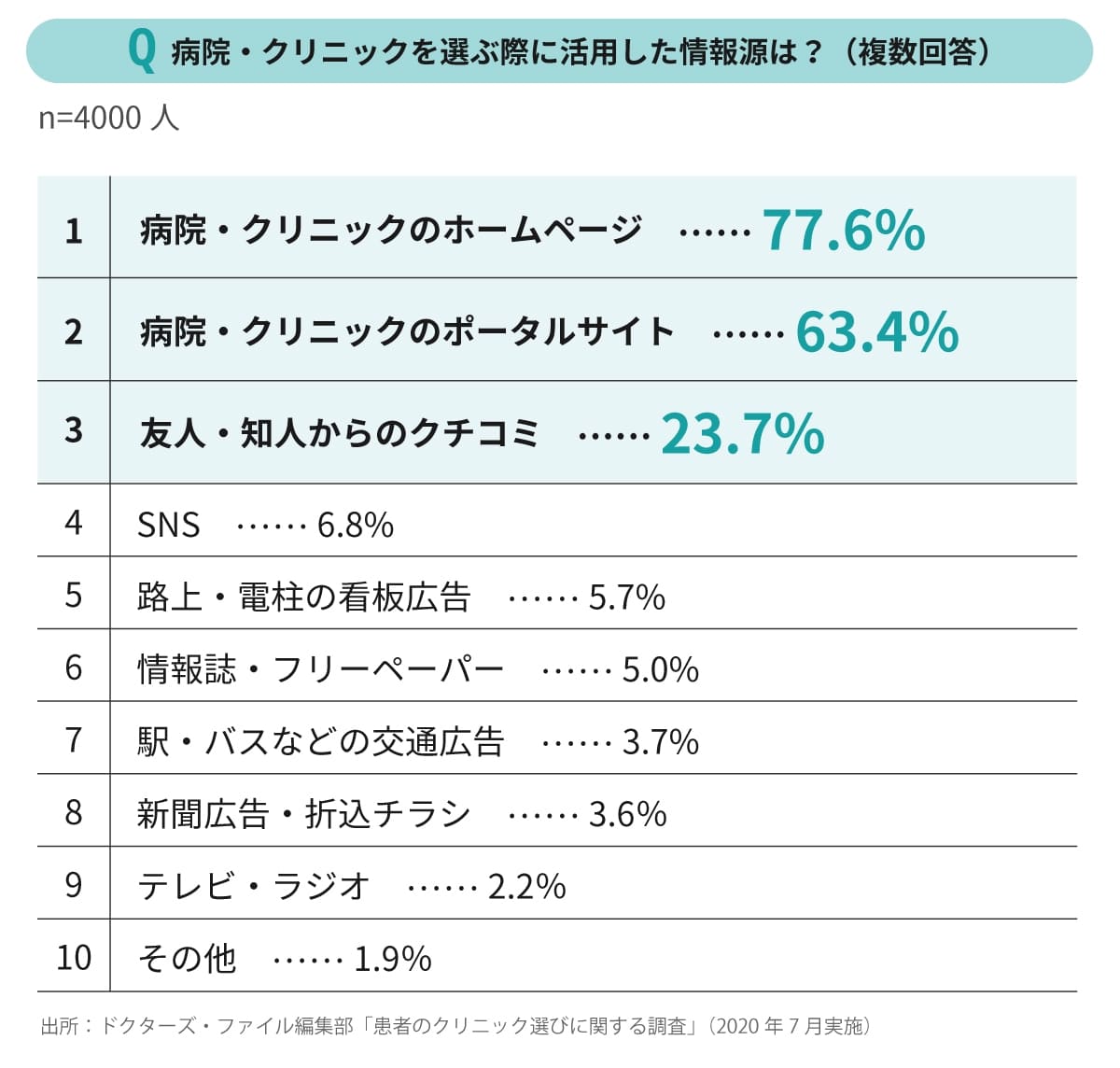

「病院・クリニックのポータルサイト」は若い世代ほど積極的に活用

スマートフォンが急速に普及し始めたこともあり、今やインターネットの情報は幅広い世代が参考にしていることがうかがえます。

クリニックのホームページはすべての年代・性別で高いポイントを示していますが、ポータルサイトは若い世代のほうがより活用する傾向にあるようです。20代女性では71.0%、20代男性では68.4%が活用しており、ポータルサイト自体のユーザビリティーがここ数年で格段に向上し、内容が充実してきたこともその要因と考えられます。

次の情報源として「クチコミ」や「SNS」があげられますが、インターネットと比較するとそれほど多くはありません。これらは、話者や発信者が実際に患者として訪れた際の個人的な体験談が語られることが多いため、信ぴょう性や公平性に欠け、情報の量という点では疑問が残るということに患者自身が気づき始めているのが現状で、あくまでも情報の一つととらえている感もあります。

では、インターネットの情報発信だけを行っていればいいのかというと、一概にそうとも言い切れません。なぜならば、患者が活用する情報ツールは、新聞やチラシ、交通広告といった従来の情報ツールも含め非常に多様化しており、それぞれが相互に連動しているためです。

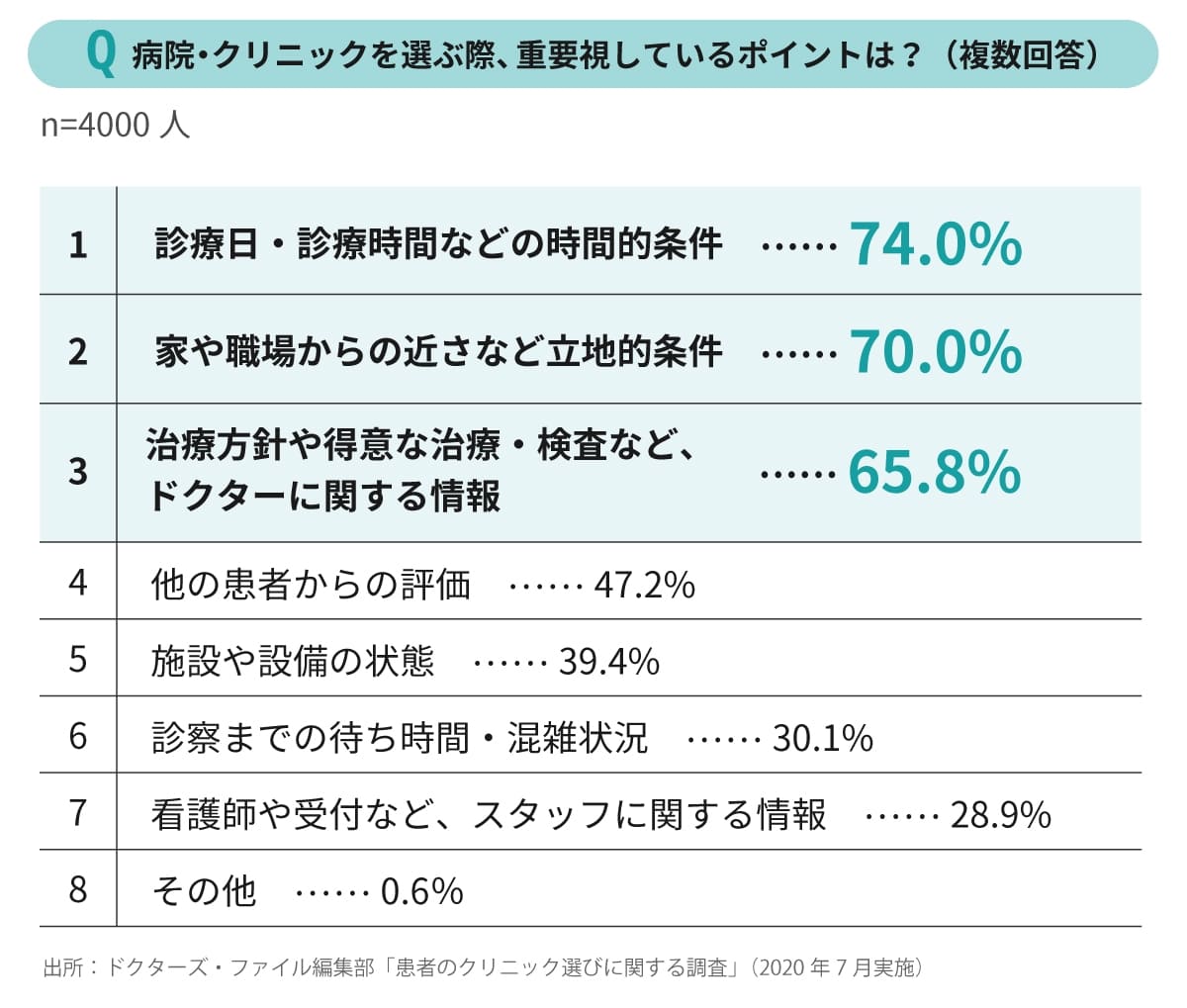

「通いやすさ」とともに、「先生に関する情報」も重要な検討材料

患者が病院・クリニックの情報を調べるときは、すでに体調に不安を抱えていたり、すぐに検査を受けたいと思っていたりする場合が多いため、「今日これから診てもらえるか」「実際に足を運べる場所にあるか」という、いわばベーシックな物理的条件は比較検討の際の必須項目であると考えられます。

注目したいのは、それらの条件と同じくらいに重要と捉えられているのが「ドクターに関する情報」だということ。

具合が悪かったり、気持ち的に余裕のなかったりする患者は、できるだけ早く、安心して治療や検査を受けられるクリニックに出会いたいと思っています。実際に足を運んでがっかりしたり、またほかのクリニックを検討し直したりというような手間は避けたいもの。そのために決め手となるのが「ドクターの情報」というわけです。

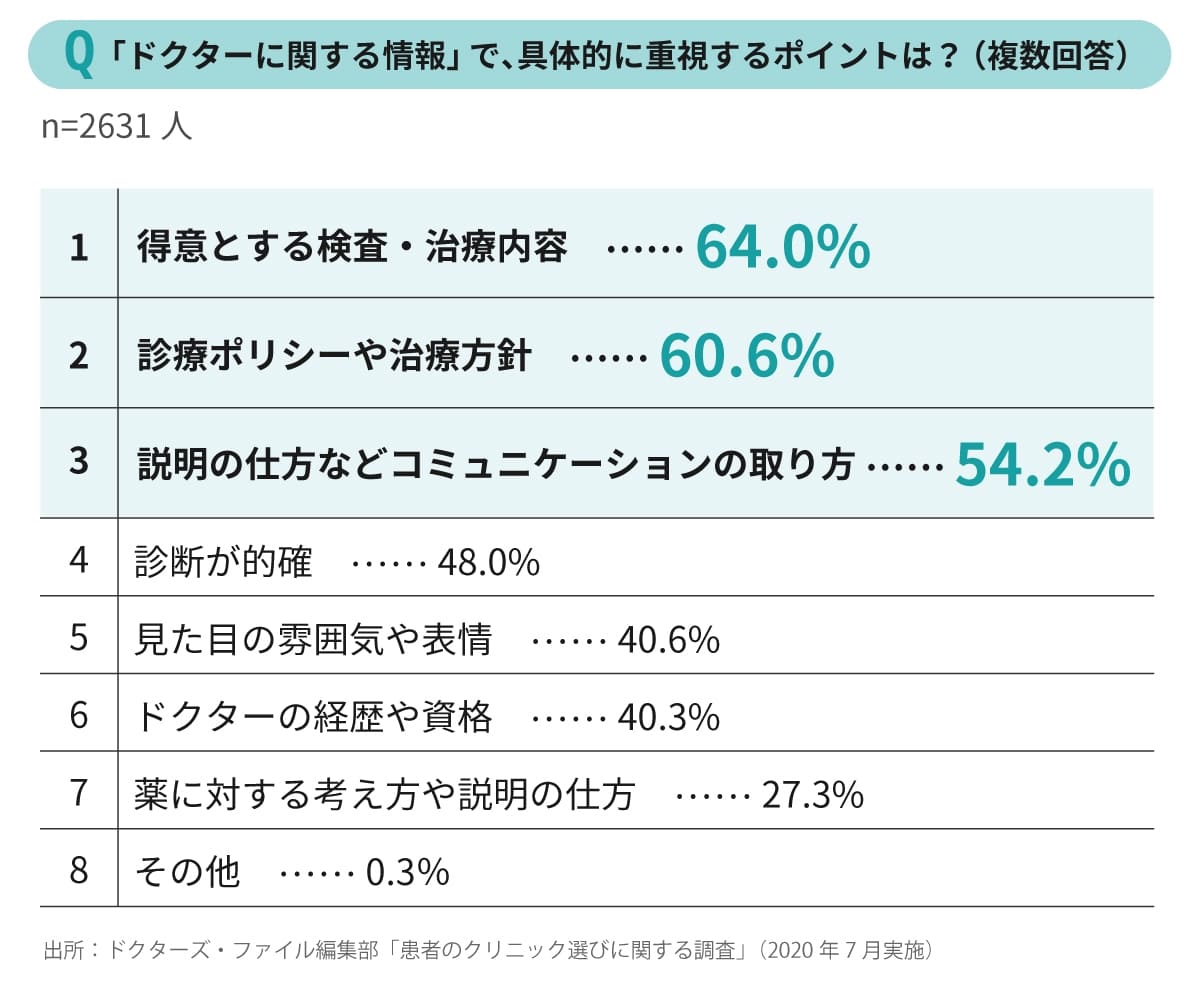

では一体、ドクターのどのような情報に注目しているのか、もう少し詳細に探ってみましょう。

実は患者が重視しているのは「ドクターのコミュニケーション」!

「得意とする検査・治療内容」や「診療ポリシーや治療方針」などは、いわばクリニックとしての看板のようなものでもあり、患者にとってそこがマッチするドクターを選ぶというのは、大前提と言えます。

その大前提に肉薄するくらい高いポイントを示したのは、「説明の仕方などコミュニケーションの取り方」でした。

不安や悩みを抱えてクリニックを訪れる患者は、正確に自分の症状をドクターに理解してほしいと思うでしょうし、疑問や心配事はできる限り解消して、安心を得たいと考えているはずです。だからこそ、求めているのは「話しやすいドクター」の存在なのです。

裏を返せば、十分な説明を得られていないというフラストレーションが、クリニックに対する満足度の低下を招いているということ。どんなに的確な診療でも、そこに何の説明もなければ患者は不安なままです。つまり、患者との接し方を工夫するだけで、患者が受ける印象は大きく変わり、満足度の向上につながるのです。

【まとめ】治療だけじゃない!多くの患者がドクターに求めている姿とは

情報ツールやデバイスが日進月歩で進化していく時代にあって、患者はクリニックの情報を効率的に収集できるようになり、実際に通ってみたときのミスマッチ感はかなり解消されつつあります。それでもやはり、実際に受診するまではわからないことの一つがドクターとの相性。

クリニックへの通いやすさや治療内容などの必要条件は事前のデータ収集でクリアできるとして、実際の診療時に患者がじっくりと見極めるのはドクターの人柄やコミュニケーションの取り方です。十分にこちらの話を聞いてもらえて、その上で治療や薬の処方に関するわかりやすい説明をしてくれる──多くの患者が求めているのはそうした診療のあり方でした。

限られた時間の中で多くの患者を診なければならない多忙なドクターにとっては、一人ひとりの患者にじっくり向き合うのは難しいときもあるかもしれません。しかし、診察室ではその一人ひとりの患者が、ドクターのコミュニケーション力を見ているのです。

後編では、患者がクリニックでストレスを感じる原因を探ります。

※ドクターズ・ファイルによる「患者のクリニック選びに関する調査」。対象は、全国主要都市に住む、もしくは勤務する20~59歳の男女4000人。2020年7月にインターネット調査にて実施。

<執筆者プロフィール>

スギウラ ミエ

ライター。愛知県生まれ。求人系情報誌の編集部に在籍し、多くの文化人、タレントへのインタビューを担当。その後独立し、ビジネス系ウェブメディアなどでインタビュー記事を多数手がけている。医療分野でも活躍し、『頼れるドクター』では長年表紙の制作などに携わり、『患者ニーズ研究所』でも冊子創刊号から記事を執筆。