医療者も、やっぱり他人!? 患者宅に安心して招き入れてもらえるような信頼関係が大切

在宅医療とは、読んで字のごとく、患者が自宅などにいながら医療を受けること。自分の体の不調を診てくれる医療者とはいえ、他人を自宅に招き入れることになるため、どうしても不安や恥ずかしさなどを感じてしまう人は少なくないようです。

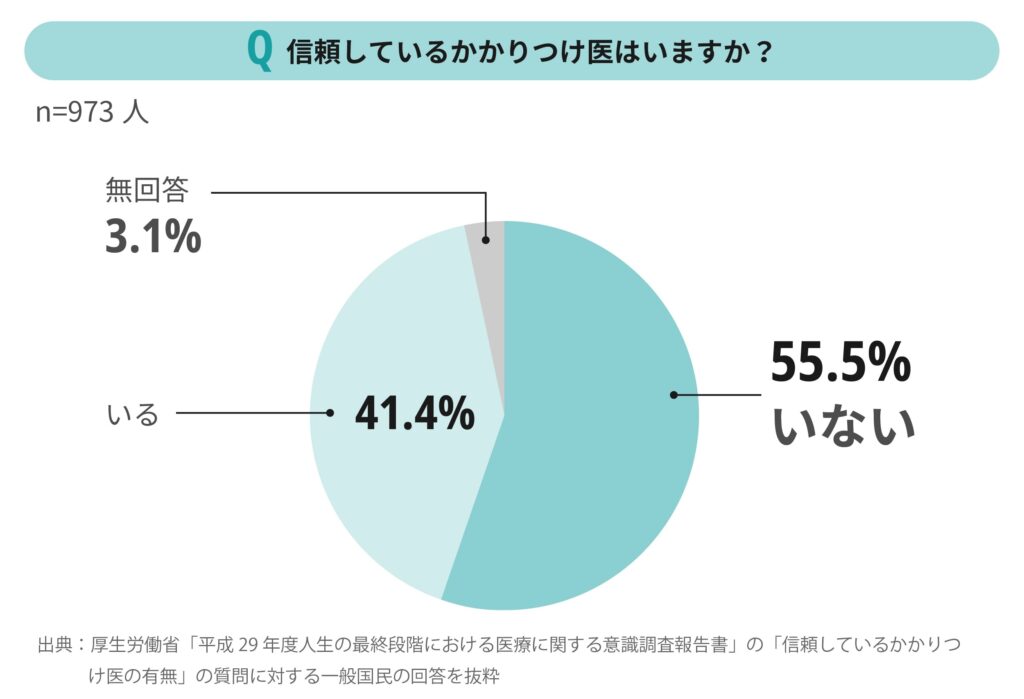

そこで、在宅医療に関わる医療者には患者からの信頼感が求められますが、上のグラフを見てみると、「信頼しているかかりつけ医がいる」と答えた人は50%以下という結果に。在宅医療をスムーズに進めていくためには、日々の診療で、患者との信頼関係を築いておくことが重要なポイントといえそうです。

「病気になってから検討」が大半。在宅医療について家族で話し合うきっかけづくりが必要

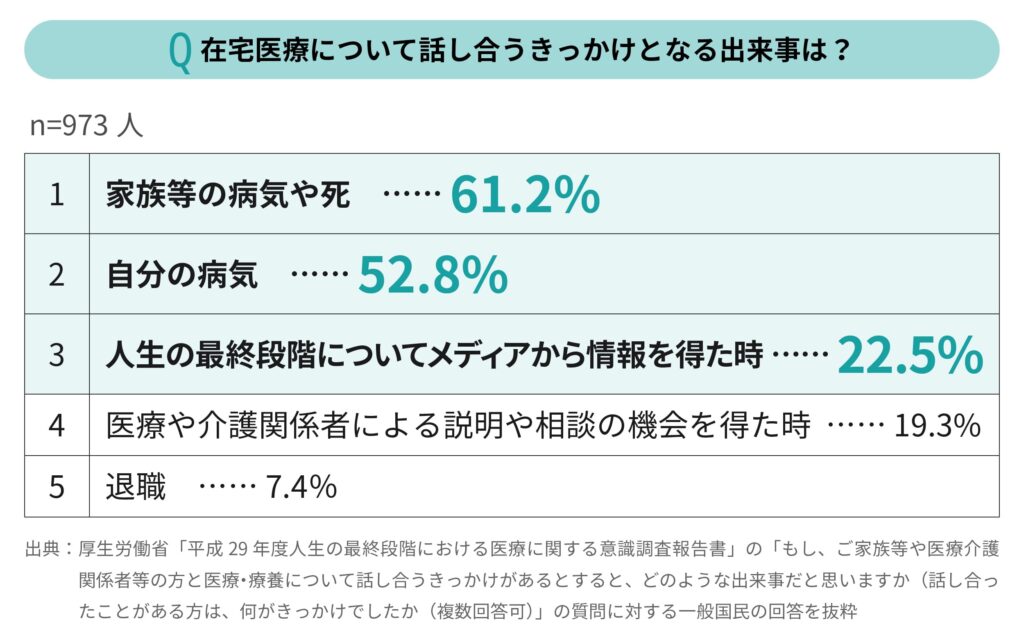

上の結果を見てみると、家族や自分の病気、あるいは大切な人の死を目前にして初めて、在宅医療を検討し始めるという人が圧倒的に多いことがわかります。心身ともに健康なうちに家族で話し合い、医師と相談することが大切とわかってはいるものの、なかなか実践にまで至らないというのが実情のようです。また、親が元気でいる分、なんとなく話を切り出しづらいというケースもあるでしょう。

こうした人たちに、在宅医療について話すきっかけを与えるためにも、診察時の会話や院内掲示、ホームページのほか、ドクターの診療方針や診療に対する想いを発信している医療ポータルサイト「ドクターズ・ファイル」のような医療情報サイトなどを活用し、医療者が積極的に情報発信をしていくことが大切です。

在宅医療はわからないことだらけ。患者と家族の気持ちに寄り添った情報発信を

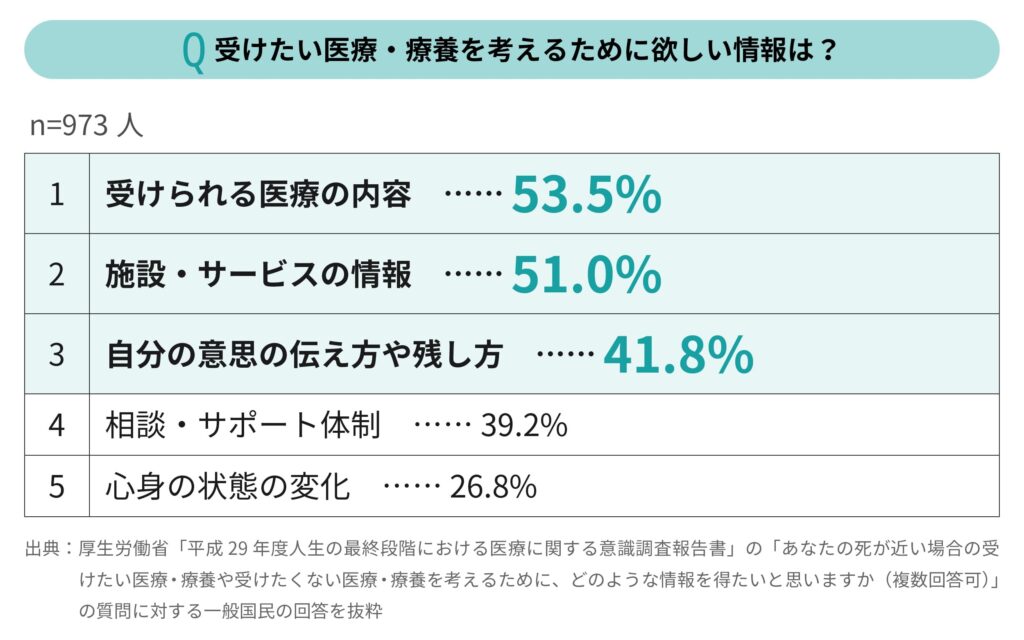

人生の最終段階で受けたい医療・療養を考えるために知りたい情報としては、「受けられる医療の内容」に続き、「施設・サービスの情報」が挙がっています。これは、どこでどんなサービスを受けられるのか、また自分や家族にとって最適な選択肢はどれかを知りたいという、患者の気持ちの表れなのかもしれません。

そして、ひとたび病状が悪化すれば、患者本人による意思決定も難しくなるため、自分の意志の伝え方を知りたいという人も多いようです。また、患者を支える家族にとっても、在宅医療はわからないことがいっぱい。その負担を少しでも軽くするためには、気軽に相談できる、かかりつけ医の存在が重要になるでしょう。

人生の最期で、7割以上が「家族の負担になりたくない」。体や心の苦痛、経済面の不安も

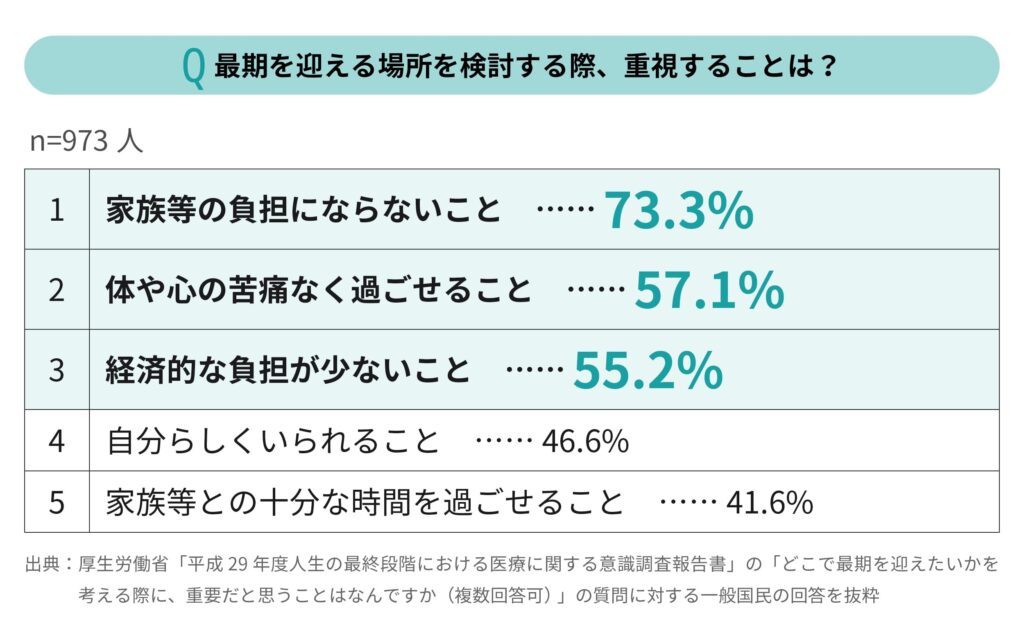

最期を迎える場所を考える際に重視したいことの中で、突出していたのは「家族等の負担にならないこと」。自分の子どもや親戚などに介護をしてもらうことに対して、どうしても負い目を感じてしまう人は多いようです。 「体や心の苦痛なく過ごせること」については、医療者による疼痛緩和だけでなく精神的なケアも期待されており、医療機関にはより総合的な対応が求められるでしょう。また、基本的には65歳以上でないと介護保険が適用されないことなどから、状況によっては経済的な負担が増え、社会的ケアが必要とされるケースがあることも頭に入れておきたいポイントです。

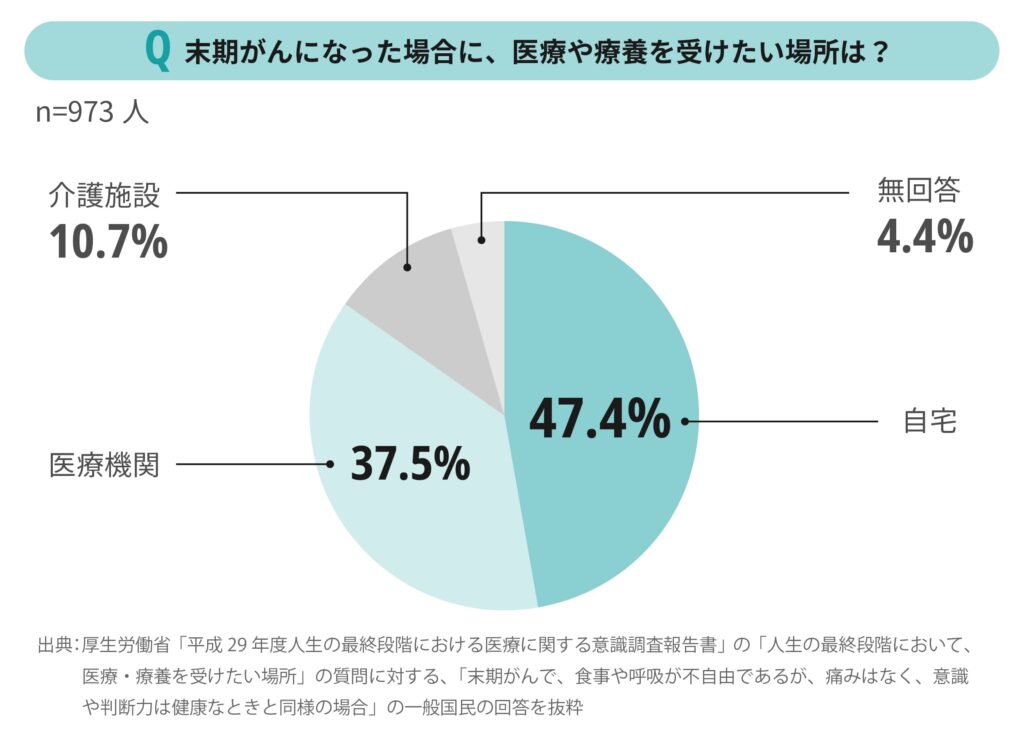

「せめてわが家で最期を」。末期がんでも意識があれば自宅療養が理想

終末期の医療においては、たとえ末期がんで食事や呼吸が不自由になっても、意識や判断力があるうちは自宅で療養したい、と考える人が多いようです。もし入院治療を続けたとしても改善しないかもしれないという考えが先行し、せめて住み慣れた自宅で過ごしたいという心理が働くのかもしれません。 なお、同質問に対する「重度の心臓病の場合」には、医療機関で医療を受けたいという人が最も多く、48.0%という結果に。これは、万が一のとき、すぐに診てもらえる安心感を優先したいということなのでしょう。

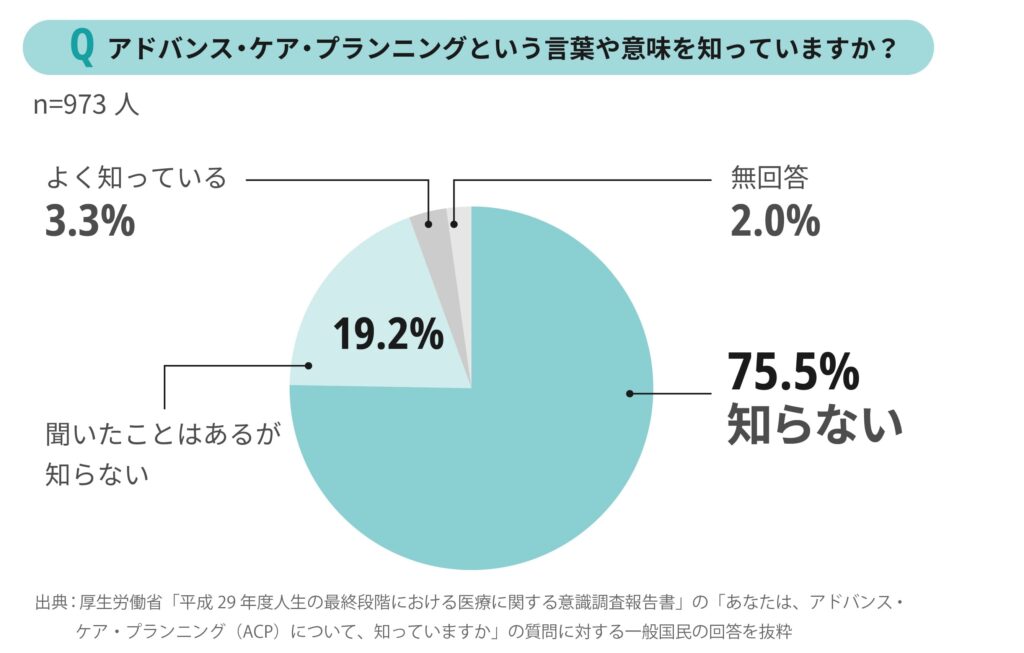

まだまだ認知度の低いアドバンス・ケア・プランニング。一方、実施は賛成が多数

「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」とは、人生の最終段階で受けたい医療や過ごしたい場所などについて、家族や医療・介護関係者などと事前に話し合うプロセスのこと。かねてその重要性が叫ばれていましたが、およそ4人のうち3人は存在すら知らないという結果になっています。

その一方で、終末期の医療について事前に話し合いをしておくことに対しては、64.9%が賛成というデータも。まだ認知度自体は高くありませんが、その必要性については少しずつ理解されてきているようです。

【まとめ】患者や家族が求める、理想的な在宅医療への近道とは……

「最期は自分らしく自宅で過ごしたい」「でも家族の負担になりたくない」など、自らの終末期医療に対して、さまざまな考えを持つ人がいることがわかりました。また、その家族も、アドバンス・ケア・プランニングへの認知度こそ低いものの、「入院と在宅医療のどちらがベストか」「本人の希望を尊重すべきか」など、理想的な形について答えを求めているようです。

そうなると、在宅医療の成功には、患者と家族、双方の気持ちにどう折り合いをつけるかが鍵といえます。ならば、なおさら家族間での話し合いは大切。当事者が健康なうちに検討を始められるきっかけを、医療者が積極的につくっていくことが必要でしょう。

また、介護においては、患者本人だけでなく、家族の心もケアしてくれるかかかりつけ医の存在は大きいものです。医療者の高い専門性ももちろん大切ですが、「ドクターが来てくれると、本人も家族も明るくなる」と感じてもらえるような、当事者たちの心に寄り添える信頼関係が求められているのかもしれません。(クリニック未来ラボ編集部)