スタッフの協力で動画を配信! 安心感や信頼を育み、患者の受診促進へ

マーケティングの一環として動画配信に取り組むクリニックが徐々に増えていますが、「動画制作の外注費がかかる」「院長一人では続かない」という声も多く聞かれます。そうした中、スタッフの協力を得ながら、YouTubeの動画配信を続けているのが『まるこハート内科クリニック』の山岸泰道院長です。

同院では、2021年から疾病啓発やクリニックからの案内などの動画を作成して配信を開始(2025年4月現在87本)。狭心症を取り上げた動画は、再生回数4万回を超えています。

「実は私自身、動画をあまり見たこともなく、苦手な分野でしたが、コロナ禍の中で見る側・作る側に動画配信が急激に広がり、医療界でも重要な情報発信ツールの一つになると感じたのです」

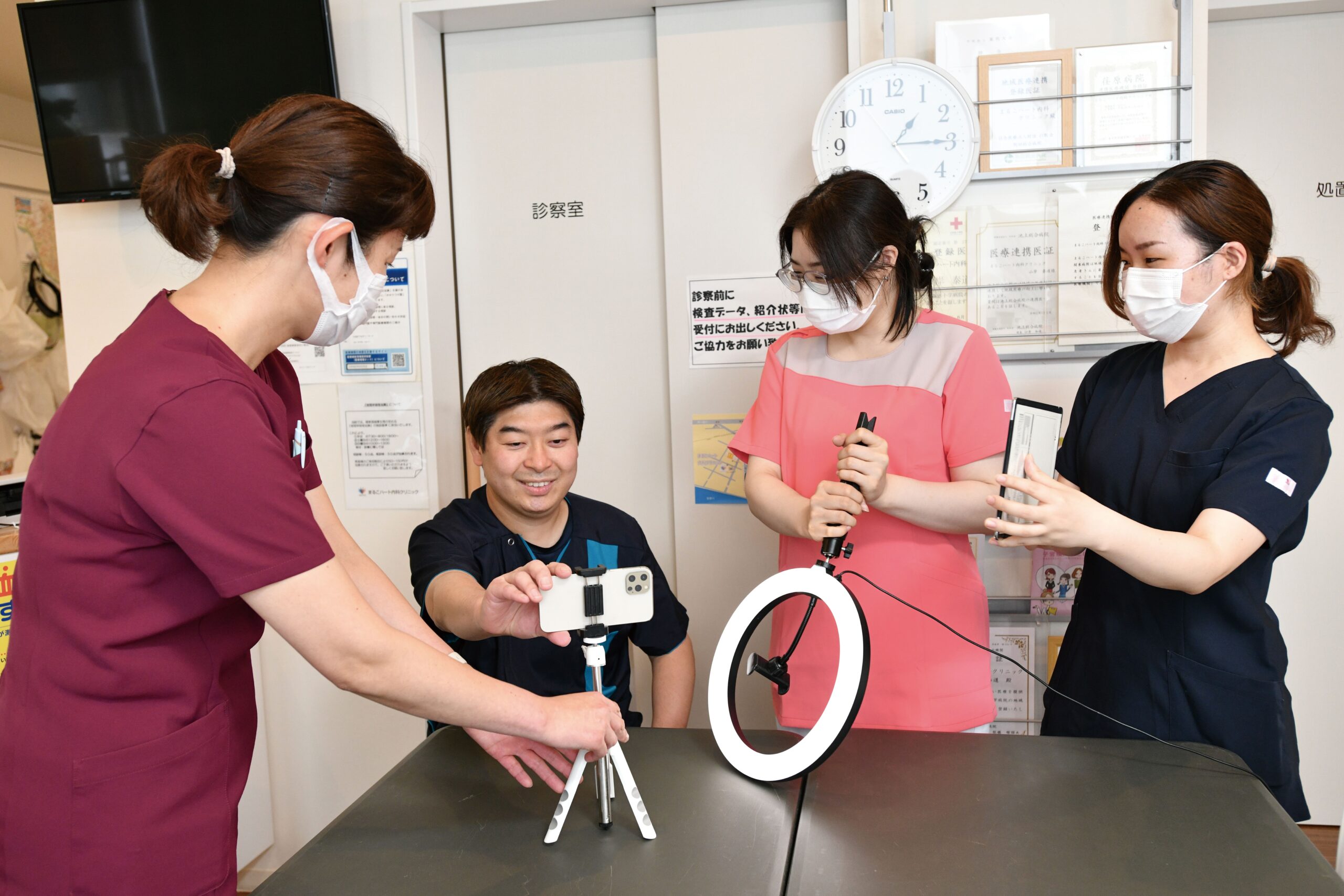

そこで、山岸院長はSNS関連の動画や書籍で、動画配信について勉強を始めました。動画制作の外注も検討しましたが、それなりの予算がかかり、また自分たちの成長につなげたいと考えたことから、SNSに前向きなスタッフに声をかけ、業務の一環として動画配信チームを結成。ミーティングを開いてテーマや内容を話し合い、動画撮影を行っています。

用意した機器は照明器具と三脚スタンドだけ。撮影は院長のスマホ、編集は無料アプリを使い、イラストやBGMもフリー素材を用いています。現在はCanvaやChatGPTなどのツールは有料版を使用していますが、できるだけ費用をかけないというのもこだわりの一つだとか。

「クリニックとして継続することが重要だと考えて、最初からスタッフに協力してもらい、業務として取り組みました」

動画では親しみやすさを大切にして、自分の言葉で語りかける

もともと「話すこと」に苦手意識があったため、動画配信を機に、「話し方・伝え方」のトレーニングを受講し始めた山岸院長。プロの助言を受けて、動画では高いトーンの声で「こんにちは!」とあいさつから始め、「それではお大事に」と親しみやすい言葉で締めくくります。原稿を丸暗記して話しても棒読み感が出てしまうので、自分の言葉で語りかけるようにしているそうです。

当初は7分程度の動画でしたが、今は、作りやすく見やすい1分以内の動画が中心となっています。好意的なコメントも寄せられ、動画で紹介した漢方治療を希望する患者が来院するなどの反響もありました。動画配信を通じて、院長やクリニックをより身近に感じる人が増えたとの手応えがあるといいます。

「始めた当初は、クリニックの成長につながっているか半信半疑でしたが、今では、明らかにクリニック全体の成長になっていると実感します。まず自分自身が以前よりSNS界隈やITに強くなりました」と話す山岸院長。

「ほかにも動画制作の活動を通して、スタッフの中にITに強い人物、デザインが得意な人物、全体の内容を簡潔にまとめるのが得意な人物など、豊かな個性が眠っていることにも気が付きました。医療をやっているだけでは知り得なかったスタッフたちの一面を知ることができ、相互理解が進んだと思います。各自の才能や医療以外の得意分野を生かす場ができたことで、クリニック全体が活性化しましたね」

“バズった”動画に対しては「うれしいというより、責任の重さを感じます」と話します。そこにあるのは、医療者として正しい情報を提供する使命感と、地域の患者を大切にしたいという思いです。

世の中の変化や新しい技術に遅れることなく、しかし、あまり無理をせず、できるところから着実に取り組む。そして気づきや学びを柔軟に役立てる。そんな山岸院長の動画配信との付き合い方は、多くの医師の参考になるのではないでしょうか。

『まるこハート内科クリニック』がこだわっている「動画配信」6つのポイント

ここからは、同院が動画配信に関して「こだわっている6つのポイント」をピックアップ。具体的にどのような取り組みをしているのか、見ていきましょう。

(1)専門性の高い医療情報を動画でわかりやすく伝える

静止画に比べ、動画は情報がより伝わりやすくインパクトがあります。専門的な医療情報をわかりやすく伝えることも医師の大切な役割と考え、若い世代から高齢者まで幅広く訴求できる動画配信への取り組みを始めました。

(2)継続や医院の成長を重視し、動画配信チームを結成

外注は費用がかかり、また院長一人で担うのは負担が大きく継続が難しいため、「SNS戦略会議」として6人のスタッフとともに動画配信チームを組織(2025年4月時点)。外来診療がないときに業務の一環としてミーティングや動画撮影を行っています。また最近では配信内容や原稿の作成などにChatGPTやGPTsを頻用しており、AI技術の活用で効率化を図っているとか。

(3)元アナウンサーとAI による話し方トレーニングを受講

動画配信をきっかけに、毎月、院長はAI技術を活用した「元アナウンサーによる伝え方・話し方のトレーニング」を受講。声の大きさや間の取り方など指摘された改善点を外来診療や普段のコミュニケーションにも役立てています。

(4)医師の顔が見える安心感で、受診のしやすさにつなげる

配信者の顔が見え、人柄や考え方、雰囲気などが伝わりやすい動画を配信することで、安心感や信頼性が高まることを期待。動画配信により、少しでも受診のハードルを下げ、早期発見・早期治療につなげています。

(5)作りやすく気軽に見られる1分以内の動画配信に注力

見る側にとって、難しい医療情報を真面目に伝える長時間の動画は見づらく、また作る側の労力もかかるもの。そこでYouTubeのショート動画の配信に取り組み、短時間で必要な医療情報を的確に伝える技術を磨いています。

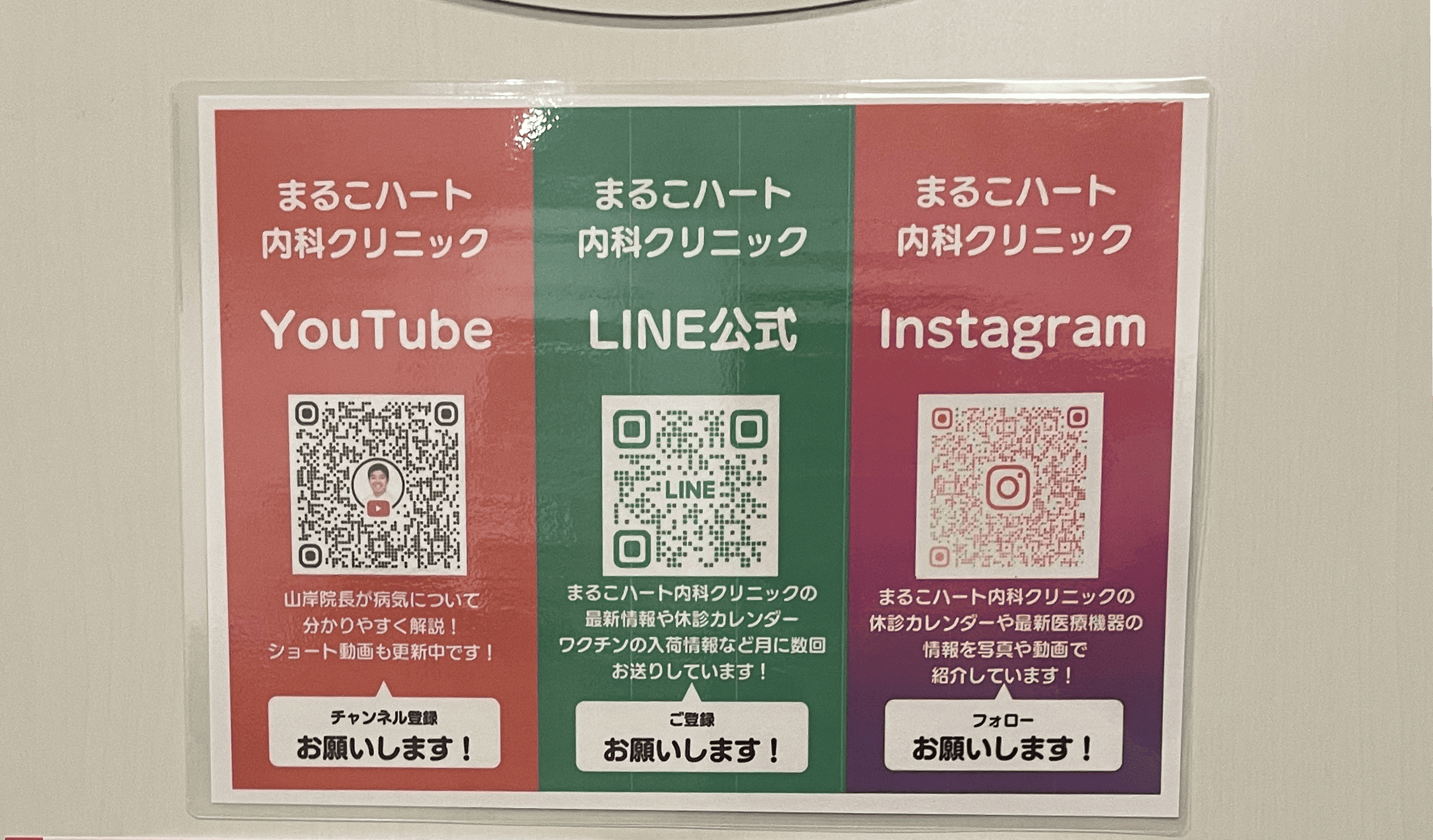

(6)多様な手段で情報を発信し、幅広い層にくまなく訴求

動画配信に加え、ホームページ、医療情報サイト、医療情報誌、Instagramなど多様な手段で情報発信を実施。かかりつけ患者へのインフォメーション動画の限定配信を想定して、 LINE公式アカウントも運用しています。

◇ ◇ ◇

以上、動画配信に関して「こだわっている6つのポイント」を紹介しました。

動画というと制作時間や外注費などがネックで継続が難しく、ハードルが高そうに感じられるもの。しかし、継続するために院長とスタッフという少人数のチームで動画制作を内製化し、“バズる”動画まで生み出す『まるこハート内科クリニック』の取り組みには、背中を押される思いがしたドクターも少なくないのではないでしょうか。

集患や情報発信に効果的なだけでなく、クリニックの成長にもつながる山岸院長の動画制作。お金をかけて外注を検討する前に、少し手間暇をかけて手作り動画にチャレンジしてみるのもいいでしょう。(クリニック未来ラボ編集部)