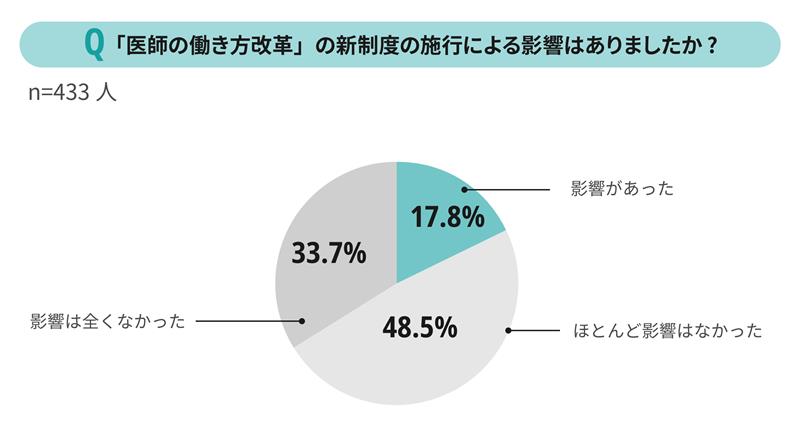

医師の働き方改革による「影響あり」の開業医は約2割

医師の働き方改革によってクリニックへの「影響があった」という回答は、全体の17.8%と約2割にとどまりました。

先述したとおり、医師の働き方改革は「勤務医」が対象であり、事業主である開業医は、「時間外労働の上限規制」をはじめ、さまざまな改革の対象外です。つまり、開業医には直接的な影響が発生しにくいことを考えれば、はっきりと影響を感じているドクターが少ないことがうなずけます。しかし、一方で約2割の開業医が「影響があった」と回答したのはなぜでしょうか。

ここで主な影響を受けていると考えられるのが、開業医がクリニックで医師を雇用している場合です。常勤医・非常勤医を雇用し、複数人体制を取るクリニックは少なくないため、「労働時間上限規制に伴う対応」や、「労働時間管理」といった新しい制度を守るために、間接的な影響が生じているようです。

また、あえて「影響は全くなかった」を選ばず、「ほとんど影響はなかった」と回答した割合が48.5%と半数近くに上ることを考えても、この新制度が開業医に多少なりとも影響を及ぼすものであることが推察できます。

医師の働き方改革の影響で開業医の勤務時間が増加

では、「医師の働き方改革」新制度の施行により、「影響があった」という約2割の開業医にとって、一体どのような影響があったのかを深掘りします。

「医師の働き方改革」新制度の施行による影響はありましたか?の問いに「影響があった」と回答した人に、聞いた具体的な影響は以下の通りです。(n=77・自由回答)

- 自分の勤務時間が増えた

- 診療時間が増えた

- 勤務時間が少し減った

- 勤務時間を減らしたので診療時間が短くなった

- 非常勤医師の人件費が増加した

- 診療内容や体制を見直した

- 職員の雇用数に影響した

- パート職員、バイトの医師の雇用を増やした

- パート事務員の残業を減らした

- タイムパフォーマンスが悪化した

特筆して多かった回答が、「自分(開業医)の勤務時間が増えた」というもの。雇用している常勤医の勤務可能な時間が制限され、その分空いた「穴」を開業医自身が埋めている……という実態があるようです。

ほかに、「非常勤医師の人件費が増加」「アルバイトの医師を増やした」という回答からは、自院で雇用する医師に引き受けてもらっていた業務を、労働時間短縮の観点から分散化する必要が生じ、非常勤医の人数を増やして対応するクリニックの実態が透けて見えます。

なお、「人件費増加」に関しては、時間外労働時間の上限がアルバイト先で働く時間も含めて算出されることと関連する可能性もあります。というのも、勤務医にとって病院での勤務のみで時間外労働の上限に達してしまえば、非常勤のアルバイトがしにくくなり、その結果として非常勤医の人材不足につながる側面があるからです。そうした背景によって人件費が上昇している面もあるかもしれません。

開業医自身の勤務時間を増やすにせよ、人数を増やして業務の分散化をするにせよ、「労働時間上限制限」による勤務医の「穴埋め」に奔走している開業医は少なくないといえるでしょう。中には、「診療時間を短くした」「体制を見直した」という回答もあり、勤務医を雇用している開業医にとっては大きな影響を受ける制度改革であることがわかります。

規制がなく進みにくい開業医自身の労働環境改善

※複数回答可

開業医にも一定の影響が見られる「医師の働き方改革」ですが、では、開業医自身の労働環境改善は進んでいるのでしょうか。

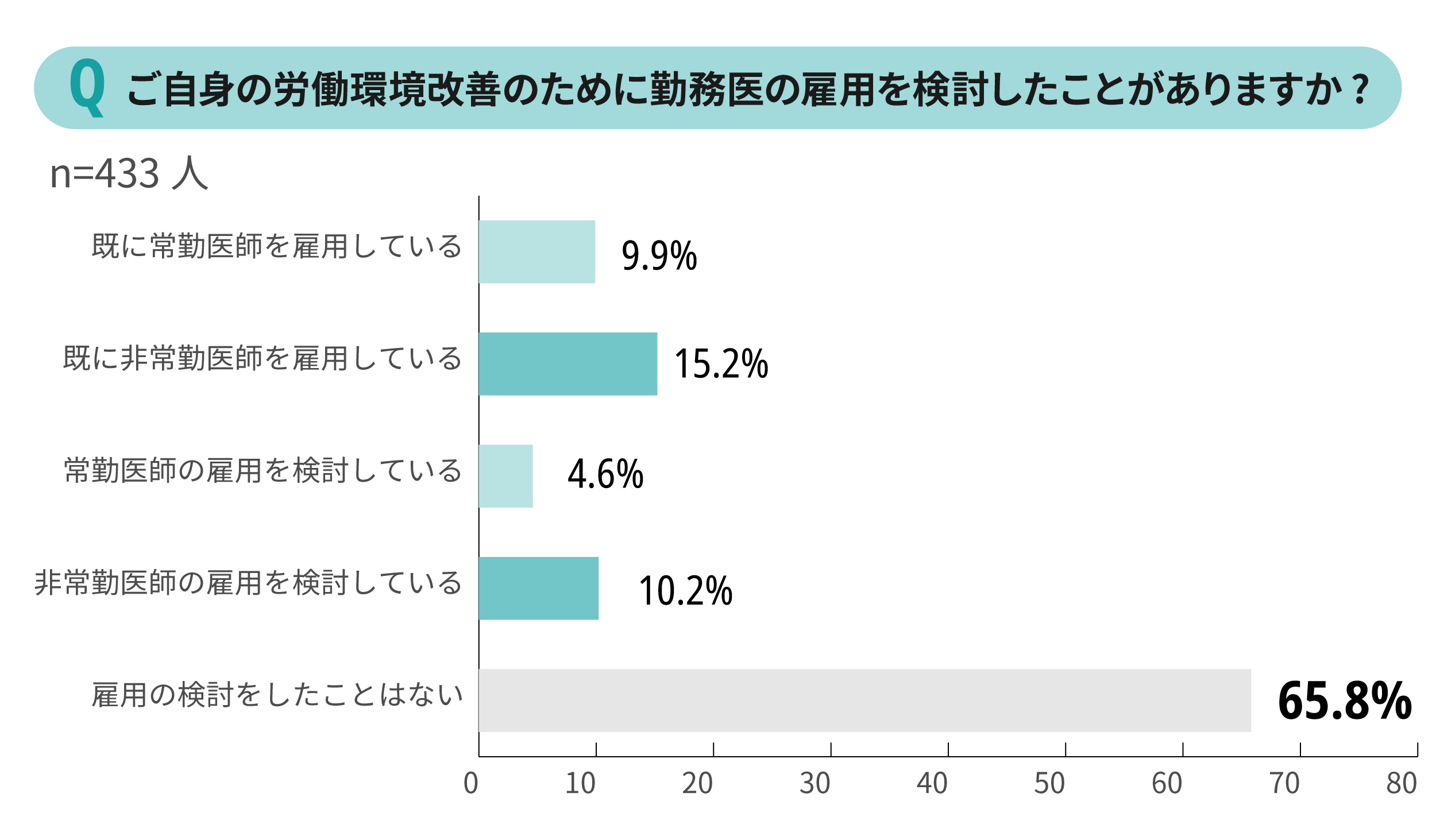

「ご自身の労働環境改善のために、勤務医の雇用を検討したことがありますか?」という問いに対して、「すでに常勤医を雇用している」開業医が9.9%、「すでに非常勤医師を雇用している」開業医が15.2%と、いずれも1割前後。ほとんどのクリニックでは、開業医自身のみの診療体制が続いており、さらに65.8%もの開業医は「雇用の検討をしたことはない」という状況です。

医師でありながら経営者でもある開業医は、日々の診察だけでなく、経営に関わる判断・事務作業、雇用、人材育成、集患対策といった業務で多忙を極めています。そうした労働環境改善の一手として、ほかの医師を雇用することは有力な選択肢のはず。しかし、ほとんどのクリニックはその対策を実施していないことが上図のアンケート調査でわかります。

診療報酬改定や、物価上昇による資材・人件費高騰などもありクリニックの経営状況が厳しさを増す中、ドクターの雇用を躊躇するという現状もあるかもしれません。

まとめ

医師の働き方改革により、「年間の時間外労働の上限が960時間以内、月あたり100時間未満(A水準の勤務医の場合)」など、医師の労働時間・管理体制のルールが変わりました。それによって事業主である開業医は、直接的に影響を受けなくとも、雇用する勤務医の労働時間管理などを通じて、対策に追われているケースがあることがわかりました。

クリニック未来ラボの「開業医白書2024」によると、1日10時間以上働く開業医は全体の4分の1、睡眠時間は世界的に短い傾向の日本人平均よりさらに短時間の6時間38分、そして休日も2日未満が約8割という状況です。「労働時間は長く、睡眠時間は短く、休みはとれない」という姿が浮かんできます。

さらに、今回のアンケート調査により、開業医のうち約2割は、医師の働き方改革による補填(穴埋め)を自らが担ったり、対策を考えたりと直接的な影響を受けており、「さらに忙しくなっている」現状がわかりました。勤務医のみならず、開業医の労働環境改善も進めばいいのですが、なかなか簡単にはいかないようです。

そうした現状を変えるためにも、医療行為以外の業務については順次「アウトソーシング化」を検討してみるのも一手です。例えば、業務効率を上げるための予約システムや電子カルテの導入、雇用・人材育成に有用なシステムの活用といった「医療DX」により、人手がかかっていた負担を減らしていくことは可能でしょう。

自分だけの頑張りには限界があります。医療の質を下げず、患者に満足してもらえるクリニックをめざすために、開業医の働き方にも配慮した「サステナブルなクリニック運営」について考えていく必要がありそうです。(クリニック未来ラボ編集部)