「いくらかかる」は患者にとって最も知りたい情報の一つ

私事ですが、半年前に矯正治療を始めました。クリニックを探す際は、立地や設備面、歯科医師の経歴などさまざまな基準で複数のクリニックを比較検討したのですが、やはり気になったのが治療費。自由診療は医療機関によって金額が異なるため、「どの程度かかるか」は受診前に知っておきたいところです。

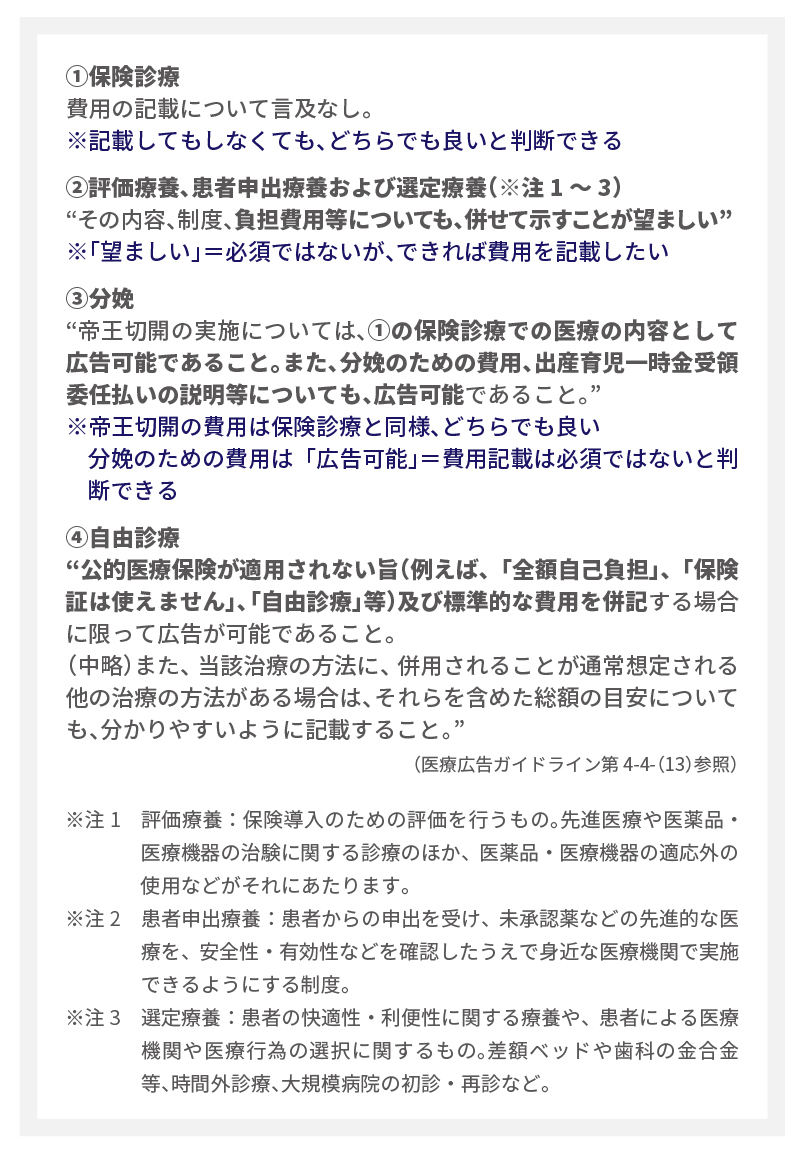

しかし、費用について患者と医療機関の間で認識にずれがあったり、適切な情報提供がなされずに「聞いていたよりも高額だった」というクレームにつながったり、トラブルに発展したりするケースが多発しています。そこで医療広告ガイドラインでは、広告における医療費の記載について以下のように定めています。

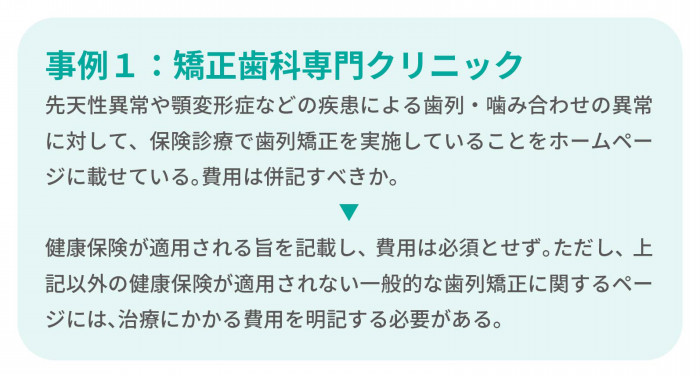

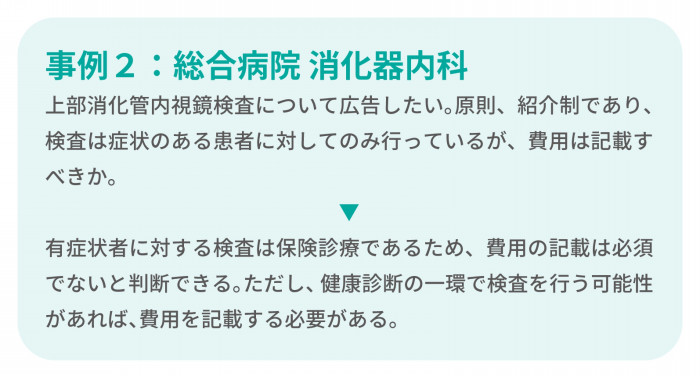

ここでいう自由診療は、大きく2つに分けられます。事例とともにご紹介します。

1.保険診療または評価療養、患者申出療養もしくは選定療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法

保険診療や先進医療などで行われている検査や手術、治療を、適応外の症例に対して行ったり、美容など別の目的で行ったりすることを指します。

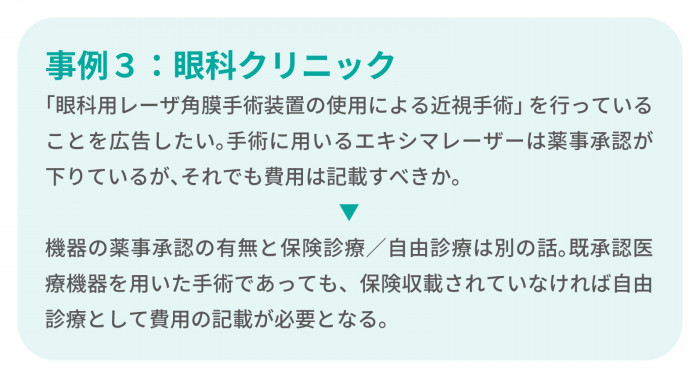

2.医薬品医療機器等法の承認・認証を得た医薬品または医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法

承認された医薬品・医療機器を用いて、保険診療としては認められていない治療などを行うことを指します。もちろん、未承認の医薬品・医療機器を用いた医療については、広告できません。

費用を明記すると、患者だけでなく医療機関側にもメリット大

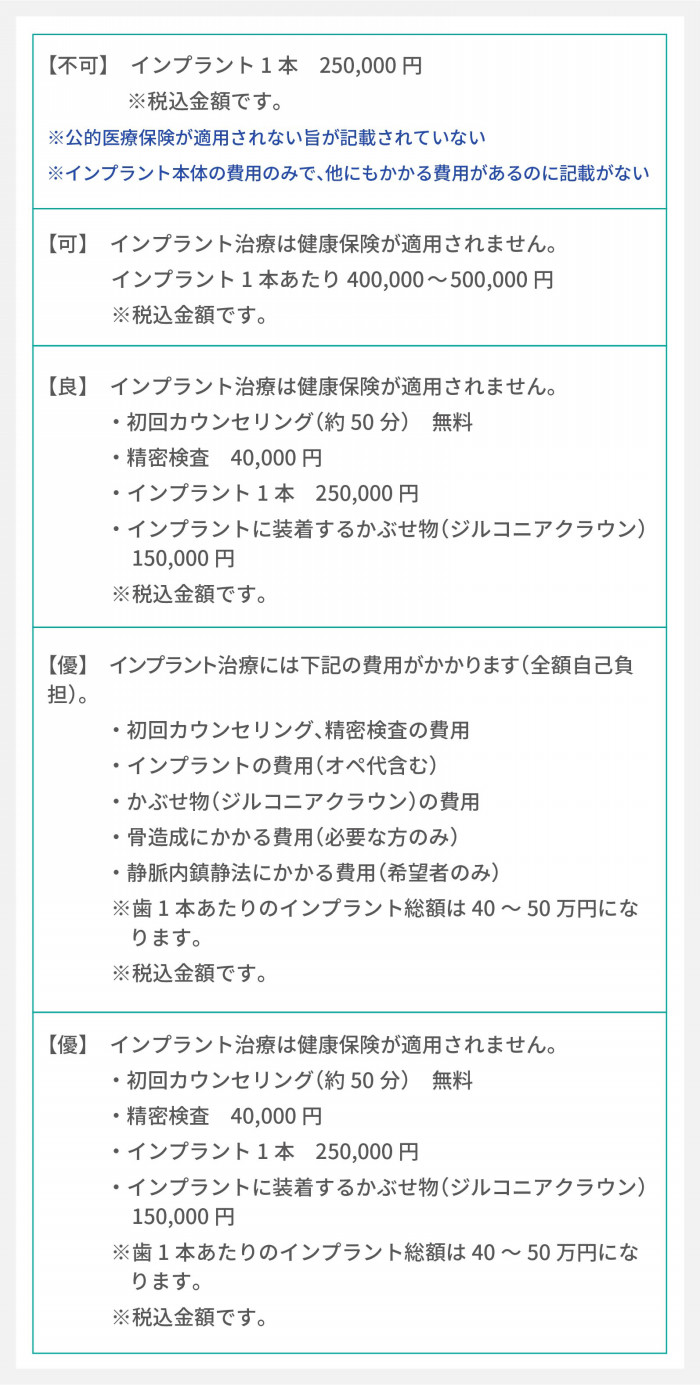

最近は、自由診療の料金表を載せていないホームページを見つけるほうが難しくなったように思います。しかし、記載の方法が適切でなかったり、総額がわかりづらかったりするケースはまだまだ多いです。医療広告ガイドラインでは、次のように例を挙げながら説明しています。

一定の幅(例えば、「5万~5万5千円」等)や「約○円程度」として示すことも差し支えないが、実際に窓口で負担することになる標準的な費用が容易に分かるように示す必要があること。別に麻酔管理料や指導料等がかかる場合には、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように記載すること。

(医療広告ガイドライン第4-4-(13)より抜粋)

実際にいくらかかるのかがイメージできないと、患者は二の足を踏んでしまいます。逆に、費用をわかりやすく記載しておくと、間口が広がり、患者の受診につながりやすいという点で医療機関側へのメリットも大きいです。では、具体的な記載例を見てみましょう。

必ずしも費用の内訳を事細かに記載する必要はありません。そのほうがかえってわかりづらくなることもあります。どんな項目に費用がかかり、総額いくらを見込んでおけば良いのかがわかるようにして、あとは医療費の総額が変動する条件を注釈で入れておくと良いですね。

なお、ホームページの場合、診療案内の各検査・治療紹介ページに金額を併記するパターンと、料金表のページを設けて、そこにすべての自由診療の金額を集約して載せるパターンとあります。どちらにもメリットはありますが、あえて言うなら料金表を設けたほうが、情報が埋もれずに済みます。

「安ければいい」とは限らないのが患者心理

患者が気になっている検査や治療についてインターネットで調べるとき、圧倒的に多く使われるキーワードが「治療名+費用」です。患者がいかに具体的な金額を知りたいと思っているかがわかりますね。にもかかわらず金額に関する情報が載っていないと……お金のことを医療機関に問い合わせる勇気をふるうより、別の、詳しい情報を発信しているクリニックに行ってしまうのではないでしょうか。

医療機関としては、自由診療は内容によってかなり高額になるため、トータルの金額を記載するのはマイナスイメージになるのでは? という懸念があるかも知れません。しかし、仮に他のクリニックより費用が少し高めであっても、それが妥当であるか、納得できるか、で多くの患者は判断します。「安いかどうか」とは少し違うのです。

一般消費財とは異なり、自分の健康、美しさ、時には命にダイレクトに影響するため、いくら安くても信頼ができなければ利用しようとは思えないのが医療サービス。誠実さは、料金の書き方一つにも表れます。「明朗会計」に努めて、「ここなら安心して任せられる」という信頼につなげたいですね。

今回は自由診療の金額表記について、具体例を交えながら解説しました。次回のテーマは、「治療のビフォーアフター」。2018年の医療広告ガイドライン改定によって新たに設けられたルールです。詳しく説明していきます。

<執筆者プロフィール>

金光 美紅(かねみつ・みく)

ライター。大阪府生まれ。大手人材会社にて広告規制に即したコピーライティングに従事。2015年からは医療メディアのライターとして、医師・歯科医師をはじめとする医療従事者のほか、三師会会長、行政首長インタビューなどを経験。医療機関の広報・PR、疾患啓発などさまざまな記事を手がける。ライター歴10年目を機に独立。広告ガイドラインを遵守した記事作成を得意とする。