「自分も同じようになれる」という誤解を招きトラブルに

「費用がいくらかかるのか」と同じくらい、あるいはそれ以上に患者が知りたいのが「治療によってどう変わるのか」。例えば、慢性的な胃の痛みから解放される、花粉症のつらい症状が改善される、といった治療等の効果のほか、美容医療・歯科医療においては見た目の変化も気になるところです。

しかし、治療効果を示す表現は広告が認められていません。胃痛が改善する、花粉症が治る、といったことは掲載NG。「胃痛の解消をめざす」「花粉症の改善を目的とした」のように、目標や目的を前提とした文脈なら広告できる、という考え方はありますが、患者に誤認を与える表現は避けなければなりません。

そして治療効果を示す表現には、文字だけではなく画像も含まれます。それが「ビフォーアフター写真」。医療広告ガイドラインでは、「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告」という表現で登場します。

ビフォーアフター写真

2018年6月の医療広告ガイドライン改定以前は、医療機関のウェブサイトは広告規制の対象ではありませんでした。治療効果について自由にうたうことができたため、ビフォーアフター写真の使用も基本的に制限なし。シミ・しわ、薄毛治療、眼瞼下垂手術、ホワイトニング、矯正治療などの審美的治療・施術は、前後の写真があると患者がイメージしやすいこともあり、多用されるようになったかと思います。

ところが、わかりやすさの反面、さも効果が保証されるかのような印象を患者に与え、実際その誤解がトラブルに発展するケースが多発。この事態を受け、医療広告ガイドライン改定時に「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告」が広告禁止事項に追加されました。

なお、写真ではなくイラストで表現してもいけません。例えば、病人が回復して元気になる姿を描いたイラストはNG。回復を保証すると誤認を与える恐れがあるからです。

条件をクリアすればビフォーアフター写真の掲載が可能に

では、医療広告ガイドラインの条文を見てみましょう。

「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療広告としては認められない。

(医療広告ガイドライン第3-1-(7)より抜粋)

ここで注意したいのは、「治療等の前又は後の写真等」という表現。あえて「又は」としているのは、治療等の内容や効果について誤認させるおそれがあるものついては、単独で掲載することも認められないからです。治療の前後を比較した写真だけが掲載できないというわけではありません。

一方で、ビフォーアフター写真は一定の条件をクリアすれば掲載することができます。以下のとおりです。

条件1:限定解除要件を満たしていること

限定解除は、医療機関のホームページや、パンフレット、メールマガジンのように、患者が自ら求めて入手する広告にのみ適用される特別ルールです。つまり、新聞広告や雑誌、チラシ、テレビCM、看板などの広告には、ビフォーアフター写真を掲載できません。

限定解除要件の詳細については、本コラム「その表現、つもりはなくても比較優良広告・誇大広告に!《医療広告ガイドライン10のポイント》【第3回】」を参照してください。

条件2:治療に関する詳細な説明を、患者の目につくような文字で、ビフォーアフター写真の周辺に記載すること

術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない。

さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならない。

(医療広告ガイドライン第3-1-(7)より抜粋)

治療にかかる費用をプライスリストとして別のページに集約している場合も、ビフォーアフター写真の近くに改めて費用を記載する必要がありますね。

ビフォーアフター写真がネットパトロール違法件数3位に

すべての条件を満たし、ウェブサイトにビフォーアフター写真を掲載する際に、絶対にしてはならないことがあります。それは治療前後の変化を際立たせるような写真の加工・修正。これはもはや虚偽広告となります。

撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した術前術後の写真等をウェブサイトに掲載し、その効果又は有効性を強調することは、患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあることから、そうした写真等については誇大広告として扱う。

また、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽広告に該当する。

(医療広告ガイドライン第3-1-(3))

明らかに加工されたホワイトニングのビフォーアフター写真などは、本当によく目にします。1枚の口元の写真を、一つはそのままに、もう一つは歯の部分だけ加工してトーンを上げているものです。シミやしわを画像加工ソフトで消したであろう写真も、残念ながらたびたび見かけます。

虚偽広告は特に厳しい扱いとなっており、掲載が発覚すると、場合によっては行政指導などを経ずに6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されることも。「うちは大丈夫だろう」という考え方は危険です。

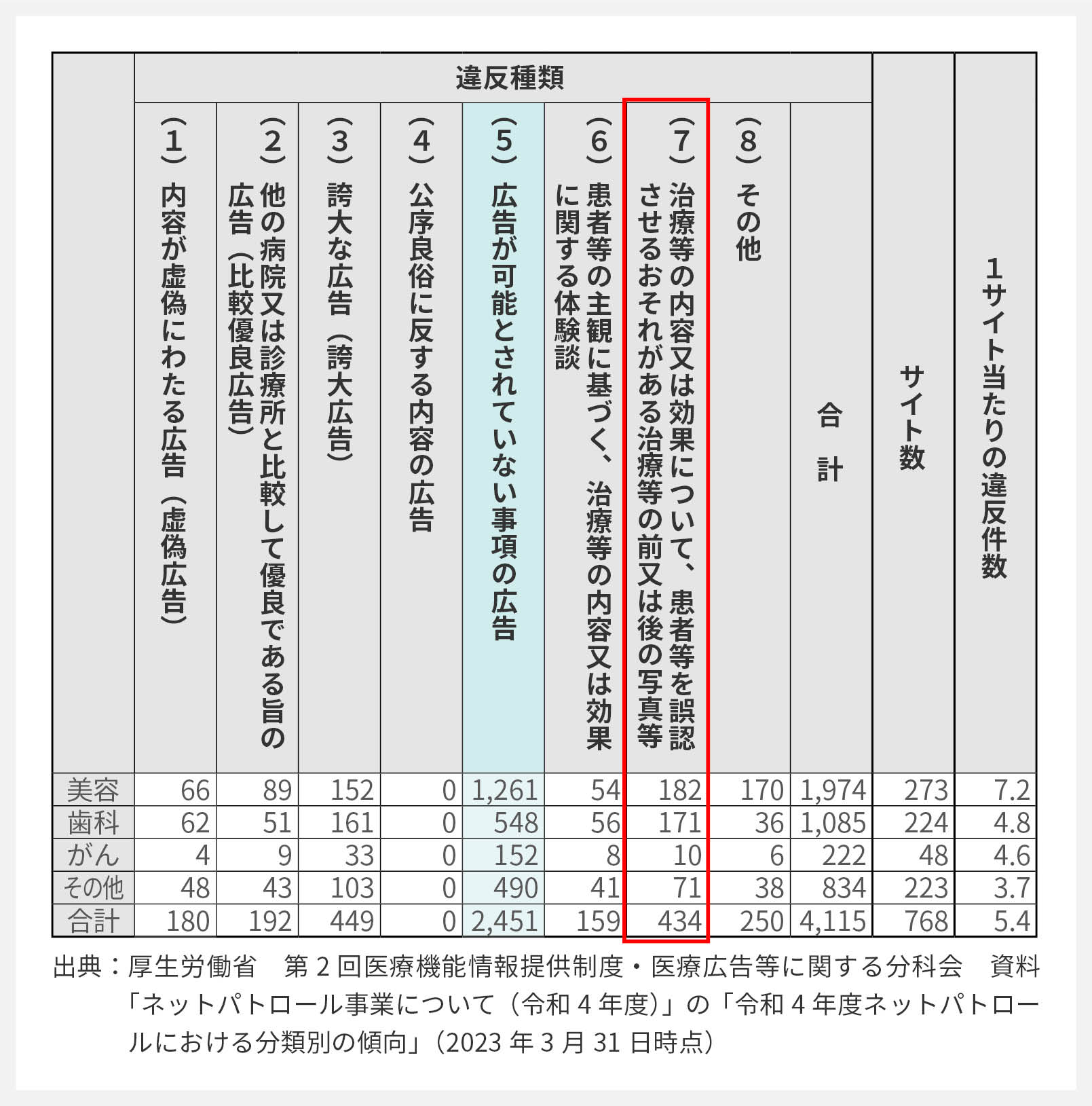

上の表は、厚生労働省が推進している「ネットパトロール事業」の違反件数を種類別にまとめたものです(※)。ネットパトロールとは、医療機関ウェブサイト上の違反を発見した一般ユーザー(患者)が通報する仕組みでしたね(「何が、どこまで医療広告?ガイドライン違反の傾向は?《医療広告ガイドライン10のポイント》【第2回】」参照)。

令和4年度(2022年)の結果を見ると、ビフォーアフター写真は3番目に多い434件。ネットパトロール事業が一般の人々に認知されつつあることを踏まえると、通報件数の増加に比例してビフォーアフター写真の違反報告も増えていることが予測されます。

冒頭でもお伝えしましたが、2018年まではウェブサイトは広告規制の対象ではなかったため、その当時の名残で、いまだにビフォーアフター写真が違法な形で掲載されているケースはかなりあるかと思います。

そこで、貴院のホームページが以下の項目にあてはまるかどうかを、一度ご確認ください。

□ 1.ビフォーアフター写真のみ掲載し、詳しい説明は何も書いていない

□ 2.ビフォーアフター写真と治療の背景は書いているが、費用やリスクにはふれていない

□ 3.治療前後で別の被写体を使用している

□ 4.治療後の写真だけ被写体が笑っている

□ 5.治療前後の写真の撮影環境が異なるため、どちらか一方がやけに明るい(暗い)

□ 6.治療前、あるいは治療後の被写体の写真写りが悪かったため加工した

□ 7.そもそも限定解除の要件を満たしていない

もしも一つでも該当する項目があれば、ビフォーアフター写真を削除する、適切な写真に変更する、写真に詳しい情報を補足するなど、速やかに改善することをお勧めします。

今回は治療等のビフォーアフター写真の取り扱いについてご紹介しました。次回のテーマは、同じく違反件数の多い「患者の体験談」、いわゆる口コミです。どういった口コミであれば広告に掲載できるのか、事例を交えて解説します。

※厚生労働省 第2回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会 資料3「ネットパトロール事業について(令和4年度)」の「令和4年度ネットパトロールにおける分類別の傾向」(2023年3月31日時点)。

<執筆者プロフィール>

金光 美紅(かねみつ・みく)

ライター。大阪府生まれ。大手人材会社にて広告規制に即したコピーライティングに従事。2015年からは医療メディアのライターとして、医師・歯科医師をはじめとする医療従事者のほか、三師会会長、行政首長インタビューなどを経験。医療機関の広報・PR、疾患啓発などさまざまな記事を手がける。ライター歴10年目を機に独立。広告ガイドラインを遵守した記事作成を得意とする。